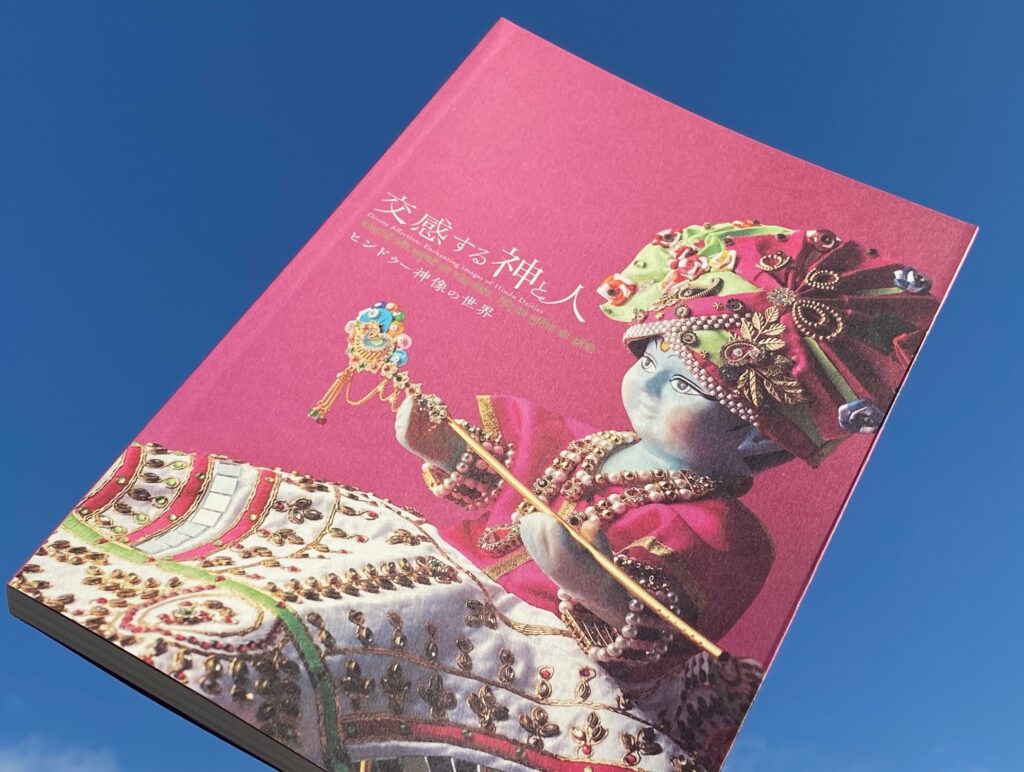

交感する神と人 ヒンドゥー神像の世界

三尾稔編 国立民族学博物館発行 2023年9月14日

国立民族学博物館の特別展『交感する神と人 ヒンドゥー神像の世界』に出かけました。 図録も販売されていましたので買い求め、帰宅後しっかりと復習しました。

図録も販売されていましたので買い求め、帰宅後しっかりと復習しました。

第1章 神がみの世界へのいざない

第2章 神がみとの交感

第3章 交感の諸相

第4章 ときの巡り

で構成され、実行委員の方々による13のエッセイも掲載されています。

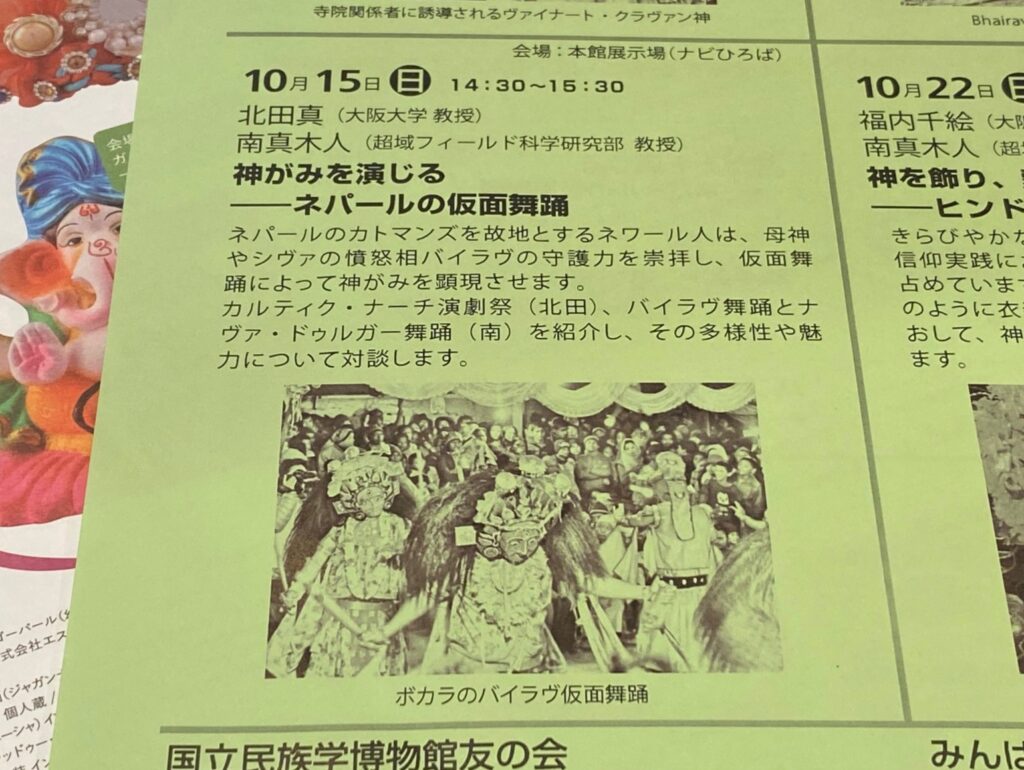

『みんぱくウイークエンド・サロン- 研究者と話そう』、「神がみを演じる – ネパールの仮面舞踏」も覗いてみました。

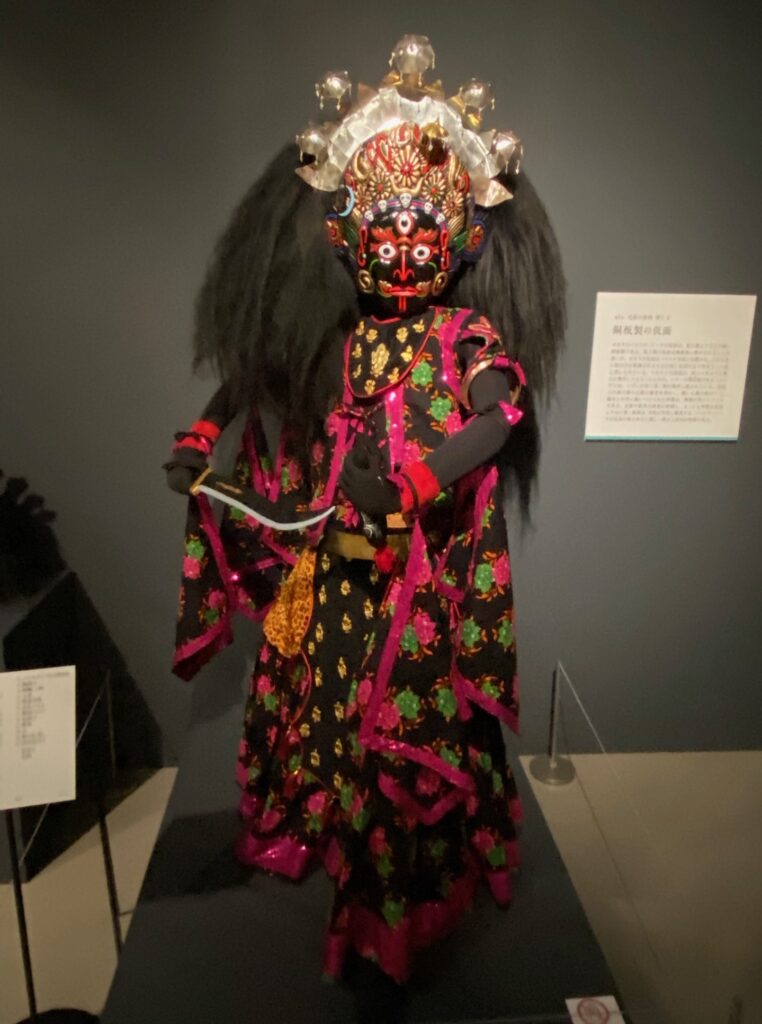

ネパールのカトマンズを故地とするネワール人は、母神やシヴァの憤怒相バイラブの守護神を崇拝し、仮面舞踏によって神がみを顕現させます。カルティク・ナーチ演劇祭(北田)、バイラヴ舞踏とナヴァ・ドゥルガー舞踏(南)を紹介し、その多様性や魅力について対談します。

お話を聞かせて頂いた中で、興味がわいたのは「ポカラのバイラブ舞踏は以前は12年に一度行われていたのが、6年に一度に変わった」という点でした。日時にこだわるヒンドゥーの宗教儀式において、簡単にその日時を変更できるのか疑問に思ったからです。

12年に一度のお祭りですぐに思いつくのが、Rato Machhendranath Jatra です。→「Rato Machhendranath Temple ラトマチェンドラナート寺院(Bungamati)」

その他にも The Unique 12 Years Festivals of Nepal | Buddha Air には、12年毎に祝われるお祭りとして、Makar Mela of Panauti、Barha Barsey Mela of Harisiddhi、Nardevi Jatra、 Barha Barsey Jatra of Machchhendranath、Barha Barsey Mela of Godawari が紹介されています。

講師の南真木人教授によると、お金がかかるお祭りを以前は 12年に一度しか催せなかったが 6年に一度催す余裕もできた面もあるのではとのお話でした。

国立民族学博物館内のレストラン、 以前は各国料理も登場していました →「ネパーリー・サーダ・カーナ ランチ @ レストラン みんぱく (吹田市)」 が、経営が変わったのか、一般受けするメニューのみにかわっています。カレーライスのとんかつトッピングを頂きました。

以前は各国料理も登場していました →「ネパーリー・サーダ・カーナ ランチ @ レストラン みんぱく (吹田市)」 が、経営が変わったのか、一般受けするメニューのみにかわっています。カレーライスのとんかつトッピングを頂きました。

国立民族学博物館

吹田市千里万博公園 10-1