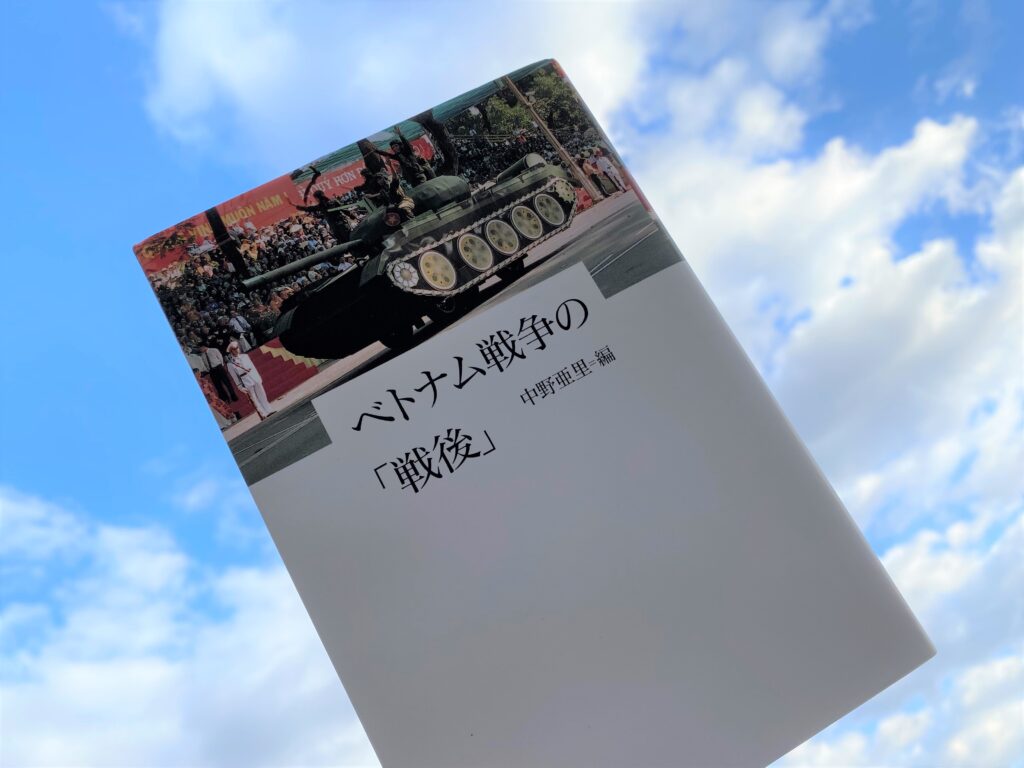

ベトナム戦争の「戦後」

中野亜里編

株式会社 めこん

2005年9月25日 初版第1刷

2022年は2月24日にロシアによるウクライナ侵攻、中国が西側勢力によって仕組まれた「茶番」だとして公表しないよう求めていたにもかかわらず、国連が8月31日に中国・新疆地区で「深刻な人権侵害」が見られるとして、中国を非難する報告書を公表したりと、共産主義勢力の姿勢が明らかになった年でもありました。これらは今に始まったことではなく、ベトナム戦争でソ連や中国がどのような戦略を用いたかを思い起こせば、まさしく『歴史は繰り返す』を証明した年でもあります。ベトナム戦争に関するいくつかの書籍をご紹介してきました →「本 ベトナム戦争」が、本屋さんで見つけ買い求めていた1冊(2005年刊行ですが)をご紹介いたします。

メコン社さんの web site では本書の紹介として、以下のように記され、

(前略)ベトナム戦争はベトナムだけではなく、世界中に大きな影響を残しました。しかし、日本人は南ベトナムの民族解放戦線にやたらに肩入れしたので、そのベトナムがカンボジアに侵攻したらわけがわからなくなりました。アメリカはいまだにベトナム戦争後遺症をひきずっています。そして、肝心のベトナムは「戦後」、いったいどうなってしまったのでしょう。

どうも、日本の「ベトナム世代」は思い入れで目が曇り、事態をきちんと見ることができないようです。そこで、いずれもベトナム世代以降の、在日ベトナム人を含む若手研究者、ジャーナリストがベトナム戦争の「戦後」を考えなおしてみようということになりました。全く新しい刺激的なベトナム論、ベトナム戦争論です。

内容構成は以下のようになっています。

第1部 ベトナムの戦後

1 ベトナムの革命戦争

2 記者が見た英雄たちの戦後

3 統一ベトナムの苦悩――政治イデオロギーと経済・社会の現実

4 南部の貧困層と国際NGO活動に見る戦争の影響

5 ベトナム人民軍の素顔

6 人々の意識を荒廃させた経済・社会政策――ドイモイ前の「バオカップ」制度

7 抗米戦争と文学

第2部 ベトナムの戦争と関係諸国

1 日本から見たベトナム戦争とその戦後

2 アメリカにとってのベトナム戦争――今も続く「泥沼の教訓」論争

3 周辺諸国にとってのベトナム戦争

4 ベトナム革命戦争と中国

5 国際共同体の一員として

第1部 第1章では戦争の概略のおさらい、それを踏まえて第2部 第1章で当時の日本人がなぜ反戦に熱狂したかが記されています。他でも指摘されているように、南ベトナム解放民族戦線を、南ベトナム『民族解放』戦線と表記し、人々の意識を操作し、ことさら反米を煽ったマスメディアの役割も大きく、以下のごとく記されています。

ベトナム人に寄せられた共感の理由には、同じアジアだという地理的、文化的な近さもあげることができる。新聞紙上などで、「同じ稲作民族」であるとか、`同じ黄色人種であることがしばしば言及され、「アジアのことはアジア人の手に」といった、今から見れば人種主義とも、第二次大戦以降封印されてきたアジア主義的心情の噴出とも取れるような主張が行なわれた。

こうした主張が登場した背景に、六〇年安保からの流れである反米ナショナリズムの影響があったことは見逃せない。岸内閣が改正安保条約を国会での強行採決で成立させたことで六〇年安保は挫折に終わったものの、反安保、反基地のスローガンはベトナム反戦にも引き継がれていた。反戦運動に参加した日本人がたちは北ベトナムの「抗米救国」のスローガンをわがことのように叫んだ。

戦争当時は解放民族戦線に肩入れをした日本人は、戦後、彼らがソ連が後押しするハノイの北ベトナム共産党によって無視される立場におかれたこと→「裏切られたベトナム革命 チュン・ニュー・タンの証言」には全く関心がありません。

サイゴン政府崩壊後、政権移譲に関する施策は党政治局がすべて決定し、南部に基盤を持つ党中央委員のヴォー・ヴァン・キェットを通じて指令が出された。南部の政府機構の各部門には、北ベトナム政府の当該部門の官僚が配置され、労働党の要員が重要なポストについた。党は臨時革命政府と解放戦線、およびその他の政治勢力の今後の役割については、何ら明確にしなかった。独立で中立の南ベトナム国家建設の構想は立ち消えとなり、非共産主義勢力を統合してきた指導部は、もはや不要な存在とみなされた。

戦後かなりの年数が経った後に及んでもことさら「解放民族戦線」を持ち上げるのは滑稽であり、諸問題の根源を見ていません。

ベトナム戦争当時、民衆の戦いに強い共感を寄せた日本人だが、このように党と民衆とが乖離したベトナムの現状にはほとんど無関心に見える。そして、それとは対照的に「民衆の戦争」を担った南ベトナム解放民族戦線へのこだわりは今も折に触れて示される。

解放民族戦線は、労働党(のちの共産党)が社会主義、共産主義を推し進める上での対外的な正当性を担保するものであって、

党の政治イデオロギーでは、民族解放の後に社会主義に向かうことは歴史の客観的な法則で、闘争の過程で解放戦線、平和勢力連合、臨時革命政府などを設立したことは、革命の正統性と内外の支持を獲得するためだった。そして、これら組織の軍事・政治闘争と外交闘争における功績も、労働党が指導する革命の成果として語られるようになったのである。

目的が達せられたあかつきには、その意義は矮小化されてしまいました。

ベトナム共産党にとって「戦争を指導して独立を達成した」という党の自己イメージは、一党支配の正当性の基盤となる絶対的なものであり、党が解放戦線に独立した役割を分け与えようはずがない。ベトナム共産党のホームページで「解放戦線」の定義を探すと、「党中央委の第一五号決議の精神に基づいて設立され、労働党南部委員会の直接の指導を受けた」となっており、解放戦線に何の独自性も認めていない。ベトナム百科事典編纂指導国家委員会編『ベトナム百科事典』に記述されている「解放戦線」の項目も、解放戦線が軍事力として実際に戦場で果たした役割にはいっさい触れていない。こうしたベトナム共産党中心の歴史解釈が公式なものとして存在し続けていることは、日本では十分認識されていない。また、解放戦線や臨時革命政府が標榜した、敵味方、南北の差別のない社会、多様な考え方を持った人々を糾合した社会を実現できなかった、というベトナムの戦後が抱える影の部分にも、注意が向けられることは少ない。

ベトナム戦争とは、帝国主義者との闘いというのは表向きで、単一のイデオロギーで強権支配しようと同じ民族の多様な思想・信条を排除するためのベトナム人同士の戦いであったという点に目をつぶりすぎたのが「戦後」の問題点の始まりかもしれません。

革命勢力は、世界人民が自分たちを支持しているという信念に支えられて戦った。それは、グローバルな革命勢力の先鋒として帝国主義者と闘い、世界人民のために犠牲を払っているという自意識でもあった。しかし、そのために戦後も、独立国でありながら外国援助に依存することを恥じず、むしろ正しい戦いの犠牲者を世界が支援するのは当然という意識が定着した。

ベトナム革命に共感を寄せる日本人は、ベトナム人の上にアメリカ帝国主義の犠牲者の姿を見出そうとする。しかし、戦時中と戦後の混乱期の犠牲者の七六%は、ベトナム人どうしの殺し合いによるものだという数字もある。外国軍による残虐行為に正当化の余地はない。しかし、ベトナム人が同じ民族の多様な思想・信条を排除し、単一のイデオロギーで強権支配を行なったことは、外国の敵の侵略よりも大きな民族的悲劇と言えるのではないだろうか。

あとがきで、

帝国主義者との戦いに勝利したという自信が災いして、ハノイの党・政府指導部は過去に誤りがあってもそれを認めようとしなかった。党の指導は常に正しいものとされ、南北統一後は経済活動はもちろんジャーナリズムや宗教、文芸などもその統一的な指導下に置かれた。真の自由と独立を求める人々にとって、それは「新たな監獄」状況の始まりだった。こうして国家全体の利益と個人の利益は乖離し、対立するようになっていった。国家は個人に対して抑圧的な存在となり、貧しく弱い人々ほど国家権力の重圧に苦しむようになった。

さらに、

ベトナム人はアメリカ帝国主義だけの犠牲者ではなく、米ソ冷戦や中ソ対立という大国間のパワーゲームの犠牲者だった。そして、多くの人々にとっては、外部の侵略者との戦いのみならず、同じ民族による強権支配もまた巨大な暴力だった。過酷な時代をかいくぐってきた人々なら誰でも、政治的立場にかかわらず、自分と家族が安心して豊かに生きられる世の中を渇望しているはずだ。実情を知らない外国人が一方的に「連帯」の手を差し伸べても、「暖かい眼差し」を注いでも、大部分のベトナム人には何の関係もない、与り知らぬことだろう。

外国人がベトナム人を同情や哀れみの目で見る限り、ベトナム人は被害者、犠牲者、弱者であり続けなければならない。戦争の傷跡や貧しさを売り物にして、外国援助に頼る精神構造が生まれるのも当然だろう。それでは独立国家として諸外国と対等につき合うこともできない。

と記されています。

図録も販売されていましたので買い求め、帰宅後しっかりと復習しました。

図録も販売されていましたので買い求め、帰宅後しっかりと復習しました。

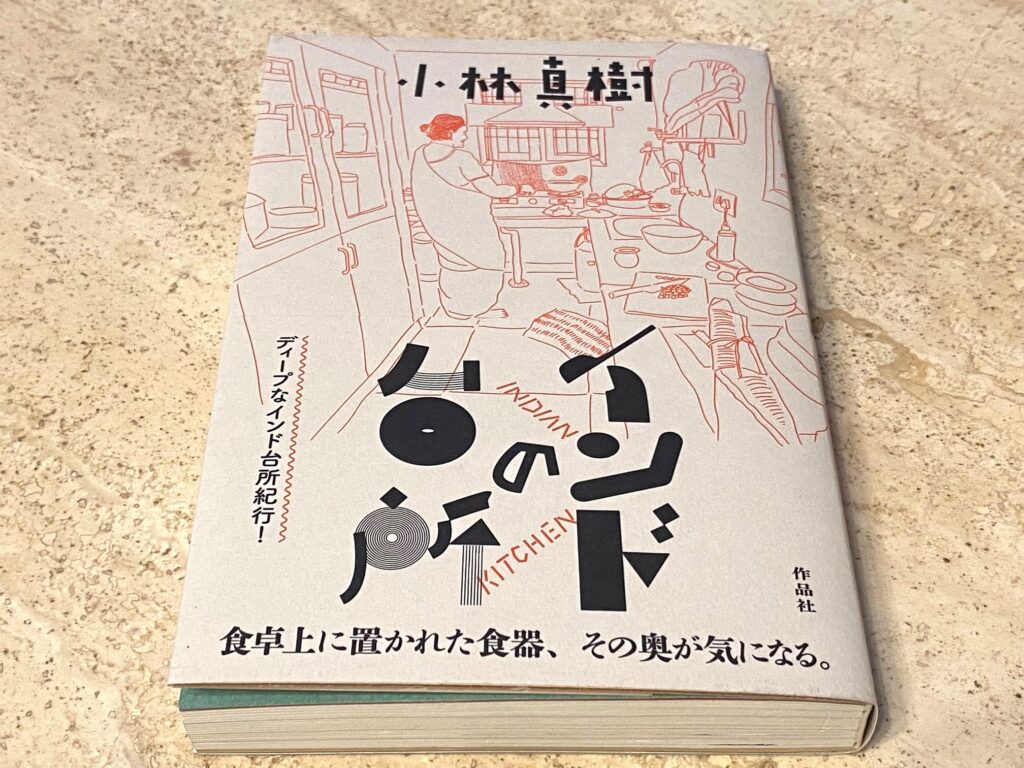

以前は各国料理も登場していました

以前は各国料理も登場していました