ベトナム報道1300日

ある社会の終焉

古森義久著

講談社文庫

昭和60年4月15日第1刷発行

著者が文庫版あとがきにて

ベトナム戦争中、日本ではわがマスコミをはじめ多くの向きが、この戦争の実態について重大な誤認をおかしていたことがいまではすでに明白となっている。たとえば闘争の主役は一貫して北ベトナム軍であったのに、「この戦争は南独自の解放勢力による闘争で、北は直接、軍隊を送っていない」と断じたことや、北ベトナムにははじめから南ベトナム政府を軍事粉砕する方針しかなかったのに、「戦争の交渉解決を」と叫びつづけたことなど、その一端である。

と述べている様に、歴史を振り返った時にベトナム戦争は何であったかを、時世に流されて報道した他のマスコミとは一線を画し、ジャーナリストとして的確に事実を把握、伝えようとした記録です。

これまでは国際問題についていかに間違った、ゆがんだ評価を声高に語りつづけても、その間違いを後から指摘されることはまずなかった。いかに公式の場や活字によって、結果としての大間違いのコメントをしても、その非を責められることはなく、ミスをおかした人物が、そのメディアが、何の修正もせずに、また新たな問題について、これまた結果として間違いの論評を堂々とする、というケースが少なくなかったのである。

とも記し、過去および当時のメディアを厳しい目で評している点は、事実を正しく伝えないばかりか、特定のイディオロギーに基づいた誤った情報を発信する、過去および現在のメディアをも評している様に思えます。

後に72年春季大攻勢と呼ばれた、北ベトナム「南」解放戦線軍による全国規模の激しい軍事攻勢が行われた直後の1972年4月にサイゴン特派員として赴任、前線での取材なども行います。北爆を実施する米航空母艦の取材した際、パロットとの会見での様子を描写するとともに、次のようなパイロットの言葉を記しています。

アメリカ国民はベトナムの実態について完全に誤解している。それは主にマスコミの責任だ。反戦運動で四十人の学生が大学の建物を占拠しても大きく報道されるが、五千人の南ベトナム人が北軍の砲撃を受け殺傷されてもほとんど無視される

報道のあり方が、如何に偏り、かつ北を利するものであったかについて

報道陣はアメリカ流の「言論の自由」を常に錦の御旗として、軍の報道規制もなんのその、ただひたすら真実を追う。群が隠そうとする機密でも「公共の知る権利」のためにあくなき追及を繰り返し、あばいてしまう。それが正しい、あるべき報道機関の態度であり存在意義だ、と賞賛される。しかし向こう側にいる戦争当事者、つまり敵にとってこんなありがたい、また貴重な情報源は無い。(中略)そして実際に、南ベトナムの密林にひそむ北の主力軍が、ハノイを経由し伝わってくるサイゴン発の西側通信社などの報道をいかに頼りにしていたかは、後に北ベトナム軍の完全勝利後、参謀総長のバン・チエン・ズン将軍が長大な回顧論文の中で、はからずも明らかにしてくれた。

と、はっきりと理解するまでには、氏自身も4年を要したとのことです。その後、和平協定が発効して60日目の1973年3月29日、最後の米軍部隊が南ベトナムを去る日には、タンソンニュット基地で儀式を見守ります。

南ベトナム社会の平均的な人たちとの接触を重ねるうちに、市民の「チュー政権(南ベトナム政府)も嫌だが、北ベトナムや解放戦線はもっといやだ」という「反チューかつ反共」の反応に気付かされます。政治家や学者の話を聞き、

抗仏の民族独立闘争の初期には、右派から左派まで様々な民族主義勢力が合体し、ゆるやかながら抗仏連合戦線を結成していた。ところが史実として知られるように、ホー・チ・ミン主席の率いる共産党がその連合戦線の中で着実に他派を排除して民族自決の闘争を独占していった。マルクス・レーニン主義を信奉することなしに民族独立を達成しようとする各勢力は暗殺や欺瞞を」含むありとあらゆる手段で「民族主義陣営」から除去された。民族主義者であっても同時に共産主義者でなければ、「真の民族主義者」たりえないというベトナムの闘争独特の規範が形成されていったのである。

とまとめています。このことを踏まえ、

ベトナムの民族闘争は言うまでもなく民族独立と共産主義革命という二つの大目標を目ざしていた。(中略)しかし長い闘争の期間中、二つの大目標のうちの一つ、共産革命はずっと背後に隠され民族独立だけが前面に押し出された。現代社会では植民地主義、他国支配を悪とすることに反論はない。従ってその「悪」を排除する民族解放闘争の正義は誰もがうなずく「自明の理」である。しかし共産主義革命も同様に自明の正義かどうか、これにはまだ全世界のコンセンサスはない。だから自明の正義である民族解放だけを前面に掲げ、議論の余地のある共産主義革命を後方に引っ込めるのは闘争への国内、国外からの幅広い支援を得るためには非常に賢明な戦略であった。

とベトナム戦争の本質を解説します。

1974年1月、革命政府支配区(解放区)への10日間の潜入取材も果たします。北の正規軍の関与について、

解放政府地区を防御する人民解放軍主力の実態は、やはり北ベトナムから南下してきた正規軍師団であった。(中略)アメリカ、サイゴン政府軍は一貫して南ベトナムの革命闘争は北ベトナムが直接総力を投入して実施しており、革命軍の主力は北の正規軍だと、との主張を公にしていた。これに対し北ベトナム、南革命政府側は南での闘争はあくまで南ベトナム独自の勢力により、軍隊も南の人民解放軍だという建前を崩さず、北の正規軍が南に下っていることは公式には絶対に認めようとしなかった。

と結論づけ、通訳としてついてくれた人物から、

南の人民解放軍の正規軍というのは北ベトナムからの正規軍師団であり、その構成メンバーはほぼ全員、北出身の兵士である。たまには南の人間だけで編成した正規軍部隊もあるが数は極く少ない

という言葉を引き出しています。

前出のベトナム人民軍(北ベトナム)参謀総長バン・チエン・ズン大将の回顧録も引用しています。

ズン将軍の戦記は、南での闘争が終始一貫北ベトナムで編成装備され、ハノイからの命令と補給で動く人民軍を主力として推進されたことや、そもそもベトナム民族闘争はマルクス・レーニン主義を信奉するベトナム労働党がすべて指導し実施した経緯を、大胆かつ率直に述べている。また闘争の大目標は民族独立のみならず共産主義革命であり、マルクス・レーニン主義路線を貫いた点にこそ勝利の原因がった、とも断言している。南ベトナムの開放は最初から最後まで武力革命による以外はありえないと決定されていたことも、この戦記は明快に記している。

1975年3月5日にはサイゴン政権のグエン・バン・チュー大統領が、記者団との会見に応じます。北ベトナム軍の攻勢は増し、3月26日フエ(ユエ)が制圧され、3月27日にはクーデター計画が摘発され、3月29日ダナンも陥落、次いで4月1日ニャチャン陥落、4月8日南ベトナム空軍所属の F5 戦闘爆撃機による大統領官邸爆撃、4月9日スアンロクへの大攻撃、4月20日スアンロク陥落、4月21日チュー大統領辞任、チャン・バン・フオン大統領就任と続きます。この間の、何とかして国外に脱出しようとするベトナム人の様子や、すさまじいインフレなども記されています。チャン・バン・フオン大統領がズオン・バン・ミン将軍に政権を引き渡すべく画策する中、4月25日チュー前大統領が国外逃亡します。4月27日サイゴン市内への砲撃が始まります。4月28日ズオン・バン・ミン大統領就任、革命側に呼びかけた即時停戦の交渉を拒否される。4月29日タンソンニュット空港への爆撃、アメリカ政府機関の全面撤退。ミン大統領、再度特使を革命側に派遣し停戦交渉を試みるも拒否される。4月30日正午過ぎ、独立宮殿の正面ゲートを北軍の戦車が打ち破り、革命側が作成した無条件降伏の声明を読み上げさせるために、ミン大統領を放送局に連行。ズン将軍ら北軍首脳はサイゴン北方の前線司令部のラジオでこの降伏声明に耳を傾けます。その直後の、国防省、独立宮殿の中の様子などが描写されています。独立宮殿の正面では、有名な写真、一番乗り戦車の突入場面を再構成し何度も撮影、宮殿内で大階段を突撃していく兵士のシーンの撮影が繰り返し行われていたそうです。(下の写真は「ホーチミン作戦博物館」に展示されている、突入場面)

5月15日の勝利祝賀式典では、「北」が永年、全世界に向かって叫んだ主張を勝利後わずか二週間であっさりと捨て去ります。北ベトナムのナンバー4である、ファム・フン北ベトナム労働党中央員会政治局員が、「南ベトナム」の国家元首に当たるグエン・フー・ト議長や、首相のフィン・タン・ファット氏よりも上位の、革命政権の最高責任者として登場しました。

アメリカは一貫して、南の闘争の中枢は労働党組織だと指摘してきた。「労働党南ベトナム中央司令部」という組織があり、その最高責任者がファム・フン氏だとも断言してきた。(中略)ハノイは無論、こういうアメリカの主張をプロパガンダとして否定し続けた。日本でも多くの人がこのハノイの言い分を支持した。(中略)ところが何のことはない。アメリカが指摘していたとおりの事実をハノイ首脳みずからが公然と示したのである。

その後、日が経つにつれ、人民裁判、軍事裁判、公開銃殺などが実施されるようになり、旧政権の将兵、警官、行政職員にも、明らかな報復としての処刑が頻繁に行われる様になります。旧南ベトナム軍兵士や旧政府の中堅以上の職員の「再教育」も始まり、30万人とも40万人ともいわれる人がトラックで連れ去られた後、何時までも戻ってくることはありませんでした。

南ベトナムを支配することになったはずの臨時革命政府は、不思議なことにいつまでたっても登場してきません。労働党(北ベトナム共産党)がすべてを掌握したままでした。市民への徹底した監視、統制、重圧は市民を悲しませます。また新たな差別も人々を嘆かします。

革命当局は当然のことながら、闘争に直接参加した人間を新社会の支柱とみなし、全面的な特権を与え優遇した。その家族も同様である。(中略)これに対しサイゴン市民の側は、旧政府に特に関係していなくても傀儡政権の支配下に住んでいたとの理由だけで、すべて「劣等ベトナム人」とか「落伍者」と判定されていた。

報道の自由も大きく制限、検閲が厳しくなり、ついに著者への国外退去命令がなされ9月6日サイゴンを離れることになりました。

古森氏は最近、池上彰氏のベトナム戦争に関する記事に関し、「池上彰氏のベトナム戦争論の欠陥」と題し、重要な指摘をされ苦言を呈しておられます。

奥には、カフェスペースもあり、ゆっくりとした時間を過ごすことが出来ます。

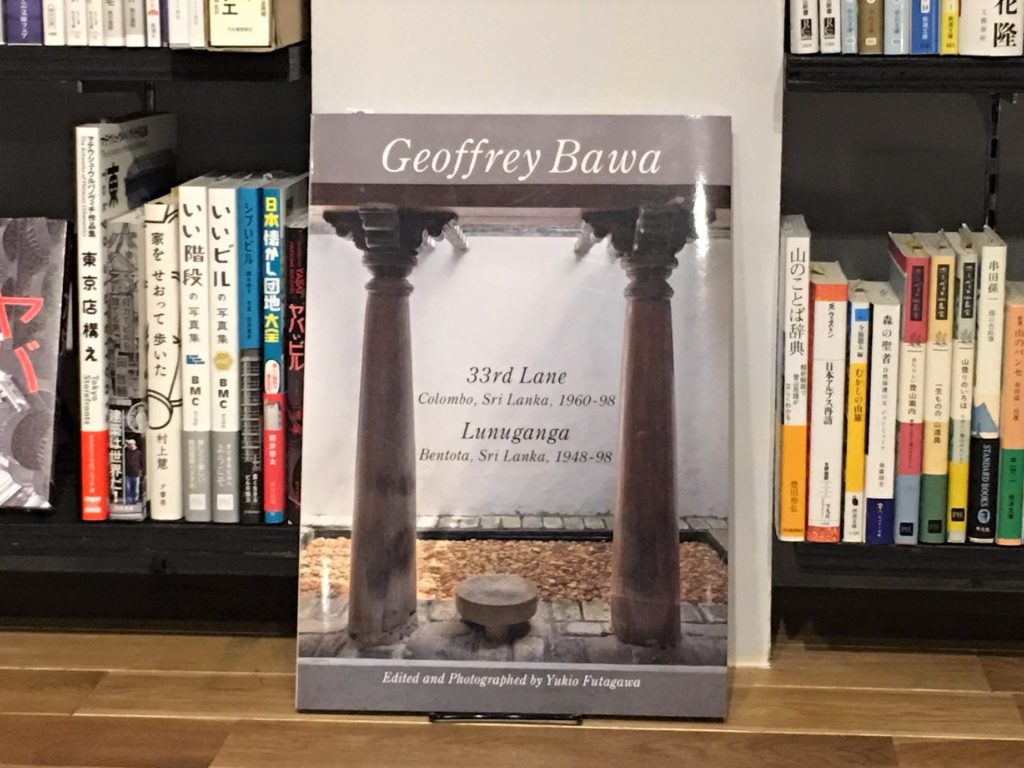

奥には、カフェスペースもあり、ゆっくりとした時間を過ごすことが出来ます。 お店の方とお話しすると、やはり実際に Lunuganga を訪れた事があるそうで、「Geoffrey Bawa」と題する本も置かれていました。

お店の方とお話しすると、やはり実際に Lunuganga を訪れた事があるそうで、「Geoffrey Bawa」と題する本も置かれていました。 香川県産のデコポンのジェラートや、

香川県産のデコポンのジェラートや、 コーヒーも頂いて、

コーヒーも頂いて、 ゆっくりと本選びをして、本を8冊ほどと、革製の店名が焼き印されたブックカバーを購入しました。

ゆっくりと本選びをして、本を8冊ほどと、革製の店名が焼き印されたブックカバーを購入しました。

パンフレットから藤井さんの挨拶文を引用します。

パンフレットから藤井さんの挨拶文を引用します。 聖地バラナシ Varanasi で死を迎えたいと、父親 Daya が言いだし、解脱の家 Hotel Salvation Mukti Bhawan に行くことになり、息子 Rajiv が仕事に後ろ髪をひかれながらも付き添うお話です。娘の結婚問題での父娘関係なども含め、家族愛が描かれていますが、ヒンドゥの人々の生活が垣間見え、バラナシやガンジスも小綺麗に映し出されていました。

聖地バラナシ Varanasi で死を迎えたいと、父親 Daya が言いだし、解脱の家 Hotel Salvation Mukti Bhawan に行くことになり、息子 Rajiv が仕事に後ろ髪をひかれながらも付き添うお話です。娘の結婚問題での父娘関係なども含め、家族愛が描かれていますが、ヒンドゥの人々の生活が垣間見え、バラナシやガンジスも小綺麗に映し出されていました。 ガンジスの対岸は不浄の地とされ何もありません。

ガンジスの対岸は不浄の地とされ何もありません。