裏切られたベトナム革命

チュン・ニュー・タンの証言

友田錫著

中公文庫

昭和61年11月10日初版

南ベトナム民族解放戦線の創立メンバーの一人で、1969年に樹立された南ベトナム臨時革命政府の司法相であったチュン・ニュー・タン氏が、ボートピープルとしてインドネシアに脱出し、1980年3月にフランスに辿り着きました。1980年8月に著者が同氏に延べ30時間にわたりインタビューし、中央公論 1981年2月号に掲載しました。それを書籍化したものを、さらに文庫本にしたものです。

著者は1967年から1973年まで毎年ベトナムを訪れました。「はじめに」の中で

当時、われわれ西側のジャーナリストは、いつも一つのもどかしさを感じていた。それは《あちら側》、つまりハノイや解放戦線の側からするベトナム戦争が、固い規律と完璧に近い秘密のベールに閉ざされていたためである。この戦争を月にたとえれば、西側のジャーナリストが見、かつ知ることができたのは、あくまでアメリカとサイゴン政府側から照し出された《月の表側》でしかなかった。北と解放戦線からする戦争は、地球にその姿を見せることのない《月の裏側》であった。

と記し、《月の裏側》の真実を、この人から何としてでも聞いてみたいと思ったと綴っています。

1960年12月20日の南ベトナム民族解放戦線の結成大会に際し、ジエム政権によって軟禁されていたグエン・フー・トの解放作戦を行ったが間に合わず、正式に議長として据えられたのは1961年9月になったという、それまで知られていなかった事実が明らかになりました。結成大会で選出された暫定執行委員会の実質的な指導者は、1969年南ベトナム臨時革命政府が出来た時に首相となったフィン・タン・ファットであったことも証言されています。

著者の最も知りたかった北と解放戦線の関係については

ベトナム労働党(共産党)からは、南の解放戦線に二本のひもがのびている。一本は解放戦線の内側に入り込み、解放戦線の中核となっている人民革命党につながっている。もう一本は、カンボジア国境のミモトにある COSVN にのびるひもだ。COSVN は、ハノイの党政治局に直属する機関で、政治局の《南部探題》である。この COSVN が、解放戦線の《最高顧問》という形で横から解放戦線に《指導》を行っていた。

と、ハノイが内と外の両面から影響を及ぼす仕組みをしっかりと作り上げていたことが聞き出されています。

1963年11月のゴ・ジン・ジエムに対するクーデターは、ズオン・バン・ミン将軍らがアメリカの CIA の支持を得て決行したとされていましたが、解放戦線の秘密工作員であったファン・ゴク・タオ大佐がジェムに反対する軍人たちを結集させる重要な役割を果たしており、更に1965年の反グエン・カーンのクーデターでも中心的役割を果たしたことが初めて明らかにされました。

サイゴンで国営砂糖会社の社長をしながら地下活動を行っていたタン氏は、1967年秘密連絡員が解放戦線とタン氏の関係を自白してしまい、逮捕、拷問が繰り返される取り調べを受けることになります。その後、アメリカ人捕虜との交換で釈放、ジャングルの前線司令部へ、そして COSVN (Central Office for South Vietnam、南部中央局)へ移動します。その理由は、平和勢力連盟の結成に必要とされたからでした。テト攻勢の目的は、サイゴンに暫定政府を打ち立てることで、平和勢力連盟がその母体となるはずで、共産主義のレッテルを貼られない様に、誰が見ても共産主義者とは言えない人たちに白羽の矢がたったのでした。

1969年6月6日人民代表大会で臨時革命政府が樹立されましたが、その樹立の経緯や、組織の閣僚の面々、カンボジア国境のジャングルの中で実際にどのような活動をしていたのという点も、秘密のベールに包まれていました。臨時革命政府は、1970年のロン・ノル・クーデターによるカンボジアのシアヌークの失脚により、カンボジア領のクラチエに移動し、1972年3月30日の復活祭攻勢をきっかけに再び南ベトナム領に戻ることになります。

1969年9月3日のホー・チ・ミンの死、1972年のニクソン大統領とキッシンジャーの訪中、この二つの出来事が、労働党の指導者たちの中ソに対するバランスをソ連寄りに傾けます。1973年1月27日パリで、アメリカ、サイゴン、北ベトナム、臨時革命政府の4者で和平交渉が行われたことになっていますが、その本当の交渉はキッシンジャーと北ベトナム代表団顧問のレ・ドク・トとの秘密会談で終始進められました。1974年8月ウォーターゲート事件でニクソン大統領が辞任すると、アメリカが再び武力でベトナムに戻ることは不可能と確信したハノイの政治局は「政治的解決」から「軍事的解決」に重心を移すに至ります。サイゴン攻略のためのホー・チ・ミン作戦では、北ベトナムの正規軍のほとんどすべてが南に投入されます。

ハノイが三者連合の樹立という《政治的解決》を追及している限りにおいては、南の解放戦線、あるいは臨時革命政府は必要な存在だった。しかし《軍事的解決》で「二十年の時間を短縮する」ということは、臨時革命政府の役割そのものが不要になった、ということを意味する。

タン氏をはじめ解放戦線の人々は、ハノイの基本戦略の転換に伴いこの点に気が付いていなかったのかという問いに、

私は、完全勝利が達成されたあともしばらくは現状が維持されるものと考えていた。つまり、北は社会主義の政府をもち、南はこれとは別の、解放戦線、臨時革命政府の政権を持つ、という形だ。

と答えている通り、すでに蚊帳の外に置かれていました。

臨時革命政府の閣僚や、解放戦線、平和勢力連盟の指導部は、1975年4月30日のサイゴン陥落後も、ハノイに留め置かれ、5月13日にようやくサイゴン入りします。5月15日の勝利祝賀会での軍隊の行進は、北ベトナム軍の黄色赤旗ばかりで、解放戦線の部隊はすでに北ベトナム軍と統合したとバン・ティエン・ズン総参謀長から知らされます。この時点でようやく、北が南を牛耳ろうとしているのではないかと気が付きます。陥落一か月後にスタートした旧サイゴン政権の職員や軍の将校に対する再教育キャンプについて、フィン・タン・ファト首相に抗議をし、疎まれる結果となったことも記されています。北の労働党の意向に沿って、1975年11月15日からサイゴンで、南北双方の代表団の間で南北の早期統一と社会主義化のための本会議が開かれますが、事前に筋書きがすっかりできており、南の代表団に入っていた臨時革命政府の官僚たちには政治局の決定に「規律正しく」従うよう命令を受けていました。

自分たちの運命を悟り、11月22日ナイトクラブ「レックス」の二階で、臨時革命政府、解放戦線、平和勢力連盟の主だった指導者たち約30人で「最後の晩餐会」を開きます。

さびしい、陰気な晩餐会だった。どの表情も悲しげで、それでいてだれ一人、権力を握っている党の指導者たちにたてつくようなことを口にするものはなかった。(中略)みな、胸がいっぱいだった。これが、お互い、一堂に顔を合わせる最後の夜なのだ。だれも、何も考えず、何も目に入らなかった。ただ、ぼんやりと演奏を聞き、歌に耳を傾けていた。いや、そうすることで、口を開かずにすませようとしていた、というべきかもしれない。口を開いたとしても、言うべき何があっただろう?(中略)食事が終わった、みなは押しだまったまま、散っていった。

1976年4月、南北を合わせた新国会の選挙が行われます。中央政府に次いで、大衆組織の祖国戦線が結成され、解放戦線は吸収されてしまいます。「議長のグエン・フー・トも首相のフィン・タン・ファトも、臨時革命政府や解放戦線が消えていくのをただ見ていただけだった。彼らは南北が統一されたあと何もしなかった。」と評しています。

統一後の、一般の人々の生活、義務付けられた政治集会への出席、労働奉仕、地域の当局者の腐敗、新経済区送り、再教育キャンプ、強制労働キャンプなどのおぞましい実態を証言しています。またサイゴン政権時代よりもひどい、北の幹部たちの腐敗、汚職についても苦言を呈します。

最終章の「中ソの谷間で」では、解放後、1978年頃から中国との関係の悪化、ソ連への傾斜、カンボジアを巡る綱引きなどが証言されています。1976年の第4回の共産党大会における、共産党内での派閥争いなども歴史を振り返ると興味深いものです。

党は指導し、政府は治め、人民は主人。これが、共産主義体制の《三位一体》だ。つまり、党も政府も人民に仕える存在ということになっている。だが、それは耳障りのよい理論でしかない。ベトナムの現実は、党が指導し、党が治め、党が主人なのだから

とタン氏は述べます。

日本記者クラブの web site で、ベトナム断想Ⅲ 「月の裏側」を見た―亡命した解放戦線幹部とパリで会う―(友田 錫)2014年4月 と題した記事を読むことができます。

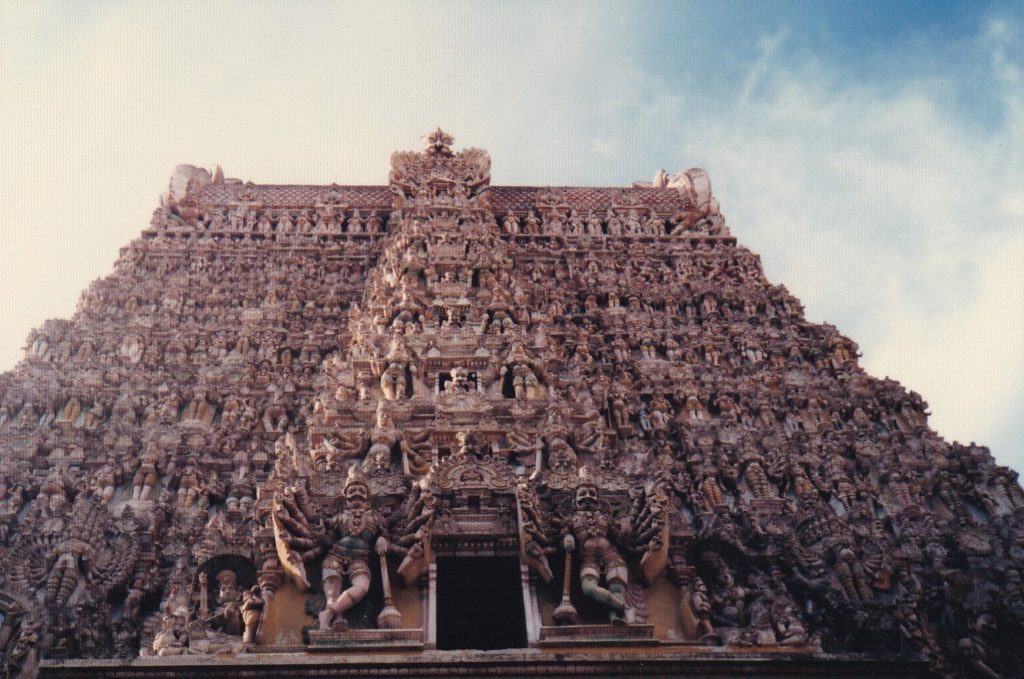

写真は、哀しい最後の晩餐が行われたナイトクラブ「レックス」、現在のレックスホテルです。

遺跡を巡ることが目的で、ネパールとインドを駆け巡りましたが、当時はインド料理にあまり関心が無かったのが今では悔やまれます。

遺跡を巡ることが目的で、ネパールとインドを駆け巡りましたが、当時はインド料理にあまり関心が無かったのが今では悔やまれます。 本書では色鮮やかな寺院の写真を見ることが出来ます。

本書では色鮮やかな寺院の写真を見ることが出来ます。 はじめにで濱田祐介さんが記されています。

はじめにで濱田祐介さんが記されています。

サイゴン政権の重鎮たち、ゴ・ジン・ジェムと弟のヌーの遺体のその後、マダム・ヌー、グエン・バン・チュー、グエン・カオ・キー、ズオン・バン・ミン達のその後の消息も記されています。興味深いのは、かねてからの北との密約により1975年4月8日に大統領官邸を南ベトナム空軍機で爆撃したグエン・タン・チュンがその後ベトナム航空で重用され、副社長まで上りつめた事です。まさに恩功労賞です。

サイゴン政権の重鎮たち、ゴ・ジン・ジェムと弟のヌーの遺体のその後、マダム・ヌー、グエン・バン・チュー、グエン・カオ・キー、ズオン・バン・ミン達のその後の消息も記されています。興味深いのは、かねてからの北との密約により1975年4月8日に大統領官邸を南ベトナム空軍機で爆撃したグエン・タン・チュンがその後ベトナム航空で重用され、副社長まで上りつめた事です。まさに恩功労賞です。