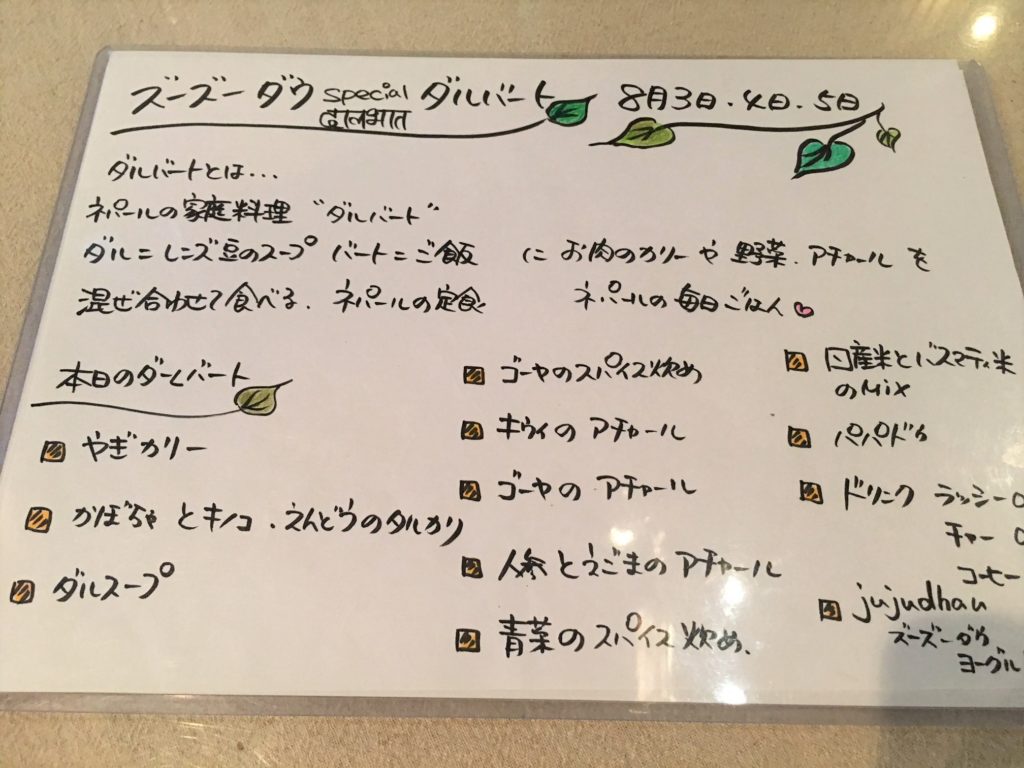

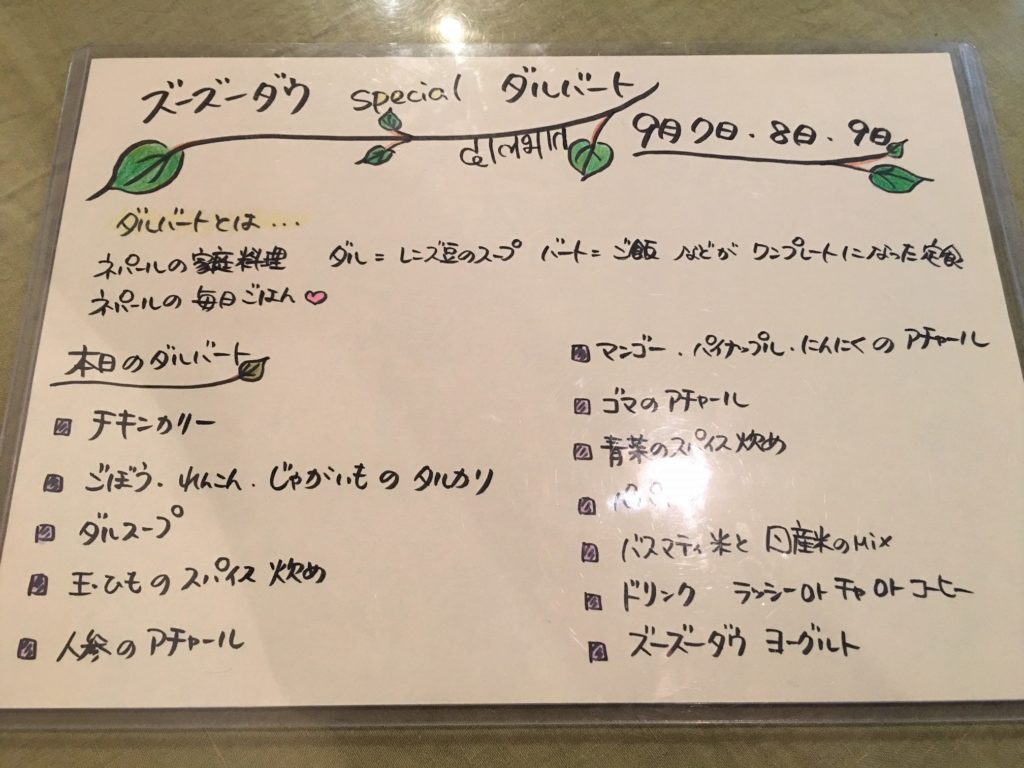

新しい料理も続々と登場する、「ネパールのごちそう jujudhau ズーズーダゥ」さんのスペシャルダルバートです。

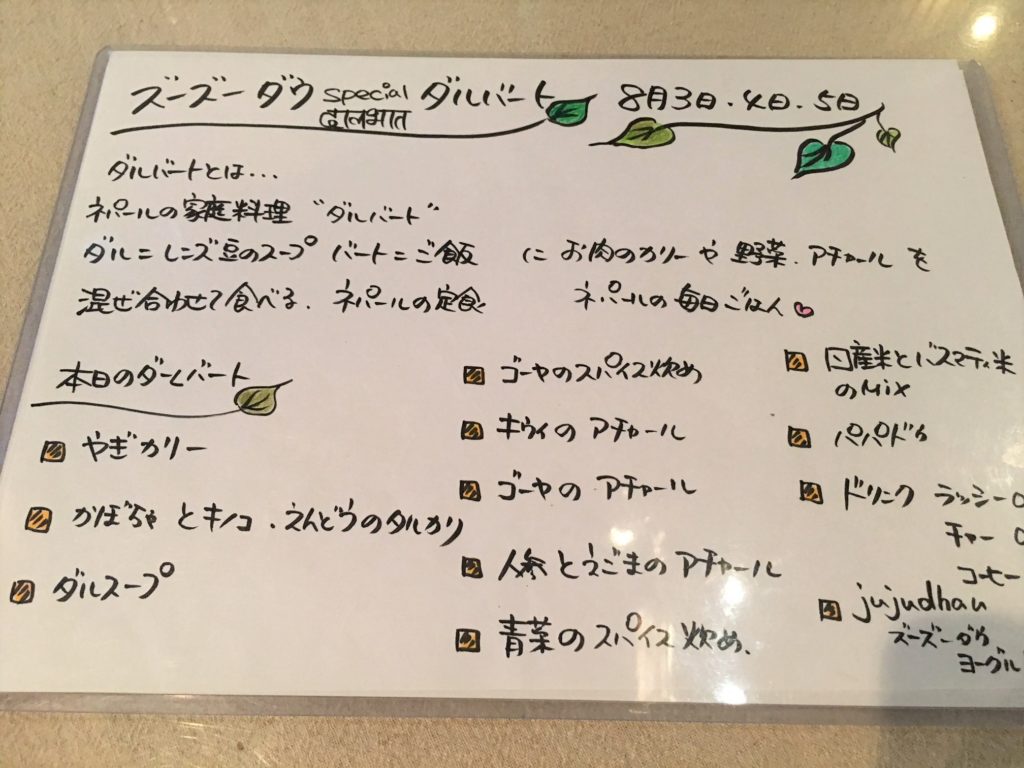

マスは、骨付き、皮付きの山羊のカレー、Khasi ko Masu です。少し臭いの強めの肉が手に入ったので、スパイスを色々試してみますと前回訪問時に予告されていた山羊ですが、皮の食感と肉の美味しさが十分引き出されていました。

マスは、骨付き、皮付きの山羊のカレー、Khasi ko Masu です。少し臭いの強めの肉が手に入ったので、スパイスを色々試してみますと前回訪問時に予告されていた山羊ですが、皮の食感と肉の美味しさが十分引き出されていました。

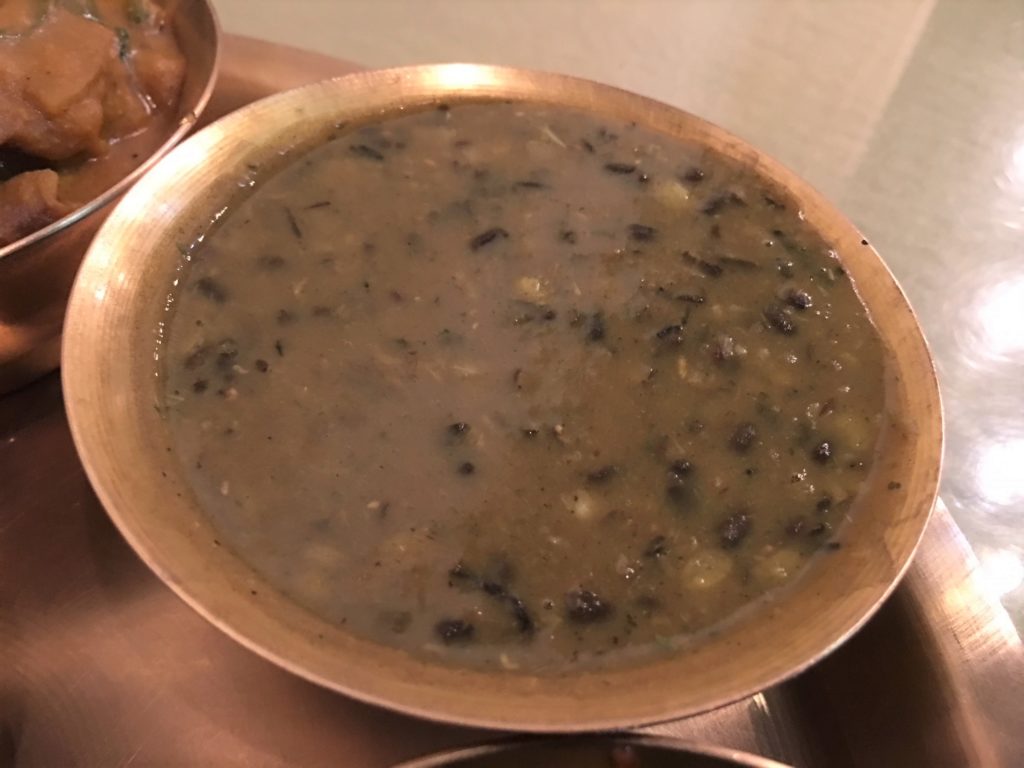

ダルは、マス Mas、ムスロ Musuro にラハル Rahal を加え、里芋でとろみを加えた、バート(ご飯)によく合う優しい味に仕上がっています。 タルカリは、南瓜 Farsi と椎茸、エンドウ豆 Sano Kerau です。少し辛めの味付けで、南瓜の甘みを上手く引き立たせています。

タルカリは、南瓜 Farsi と椎茸、エンドウ豆 Sano Kerau です。少し辛めの味付けで、南瓜の甘みを上手く引き立たせています。 アチャールは3種並びます。

アチャールは3種並びます。

ゴーヤ Karela のアチャールは、苦みがあまり目立たないように、 キウイのアチャールは甘みが前に出ないように、巧みなスパイス使いがなされています。

キウイのアチャールは甘みが前に出ないように、巧みなスパイス使いがなされています。 人参 Gajar と荏胡麻 Silam のアチャールは、荏胡麻をまとった人参の食感と味がたまりません。

人参 Gajar と荏胡麻 Silam のアチャールは、荏胡麻をまとった人参の食感と味がたまりません。

バートの左右はパパドゥとサグの定位置で、上には、ゴーヤの炒め物が載ります。 デザートは、固める時の方法を工夫したと仰るバクタプル名物のヨーグルト、ズーズーダゥ jujudhau です。

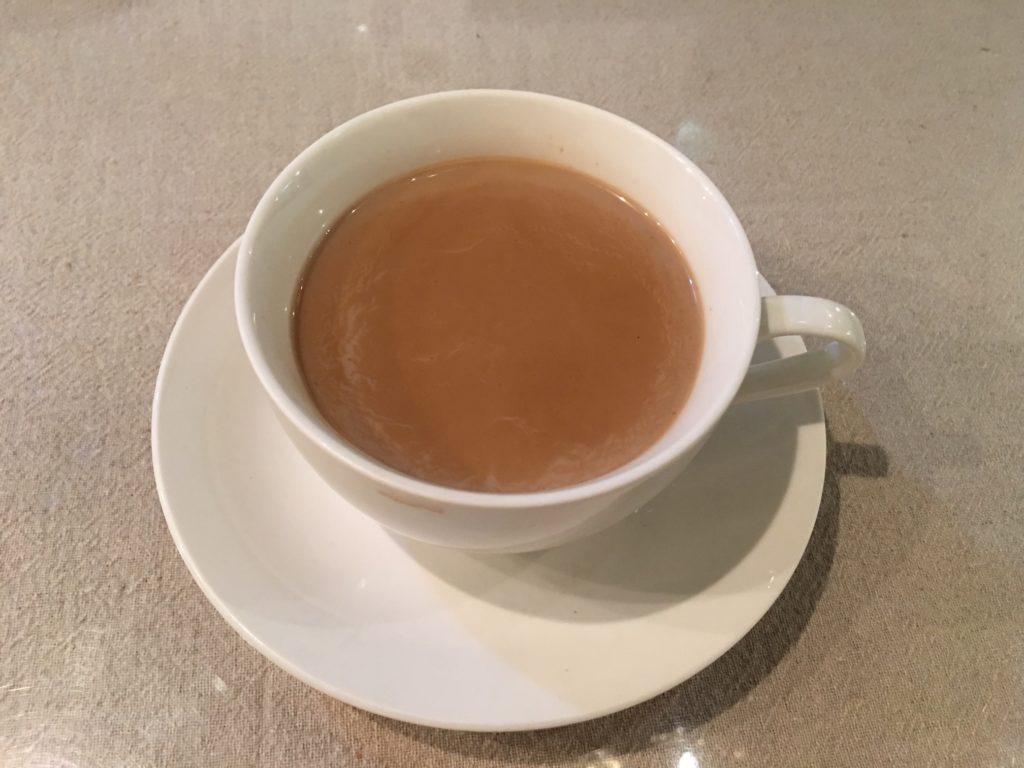

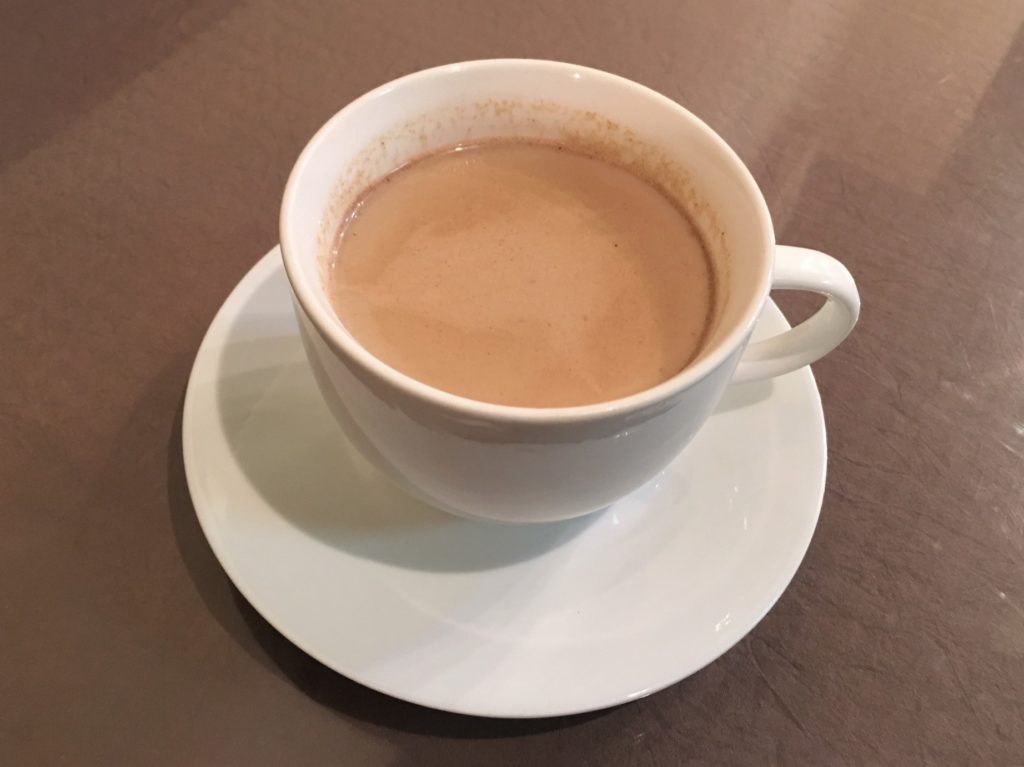

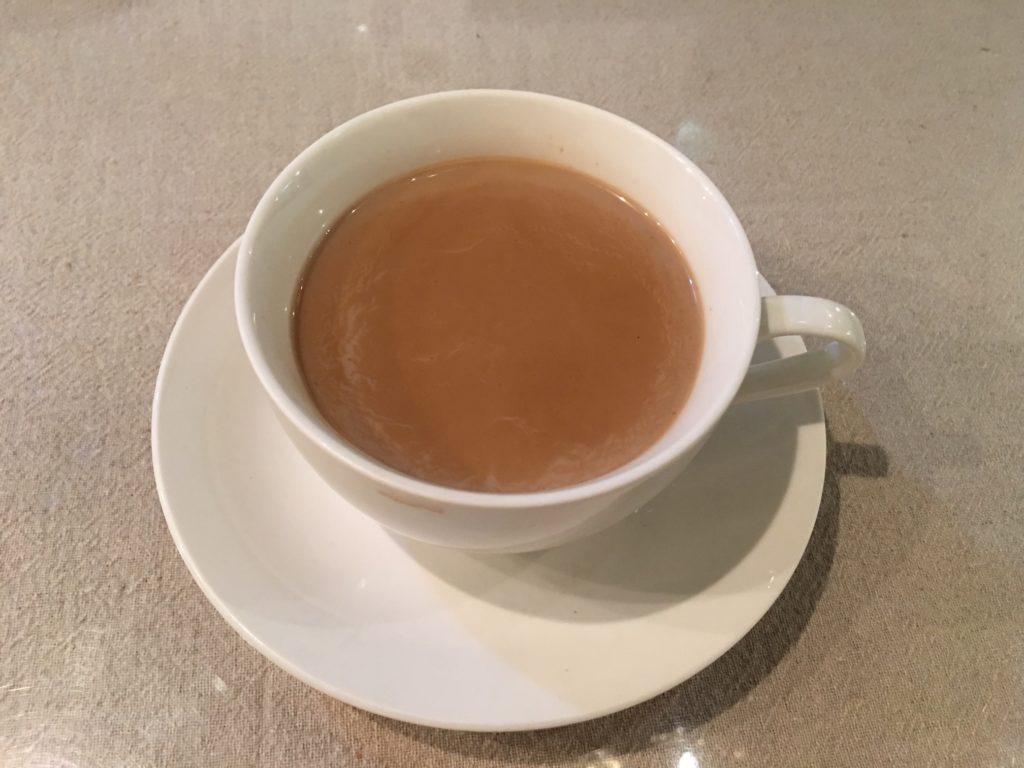

デザートは、固める時の方法を工夫したと仰るバクタプル名物のヨーグルト、ズーズーダゥ jujudhau です。 チヤも頂きました。

チヤも頂きました。 キウイのネパール語を探してもなかなか見つかりません。ECS NEPALの「There’s Something About Kiwi」の記事に

キウイのネパール語を探してもなかなか見つかりません。ECS NEPALの「There’s Something About Kiwi」の記事に

The kiwi was until recently, limited to certain private households with its cultivation confined to few a acres of land assisted by Japanese organizations – JICA and JAITI Nepal. “I remember planting one of the first Kiwi saplings in Budhanilkantha (a town to the far north of Kathmandu) – at the residence of one of Nepal’s former Prime Ministers. It must be in the 1980s, some thirty years back,” recalls Karma Wanchuk Lama, the unofficial, local Kiwi expert.

とありました。1980年代に日本のJICA(国際協力機構)とJAITI(日本農業研修場協力団)の協力で栽培が試みられた様です。外来種ですので Kiwi がそのまま使われているのかもしれません。

日本に目を移すと、「キウイフルーツの情勢と品種動向」の記述に、

国内でのキウイフルーツは、1970 年代後半からミカンの転作作物として積極的に導入され、西日本の柑橘栽培地帯を中心に急速な勢いで新植・普及が進んだ。

と、ありますので、日本の方が国内生産の開始は早い様です。

阪急宝塚線池田駅すぐのお店で頂ける、美味しい料理の数々は

→「jujudhau ズーズーダゥ(池田市)ネパールのごちそう」

ネパールのごちそう

jujudhau

ズーズーダゥ

池田市室町1-3

https://ja-jp.facebook.com/jujudhaunepal/

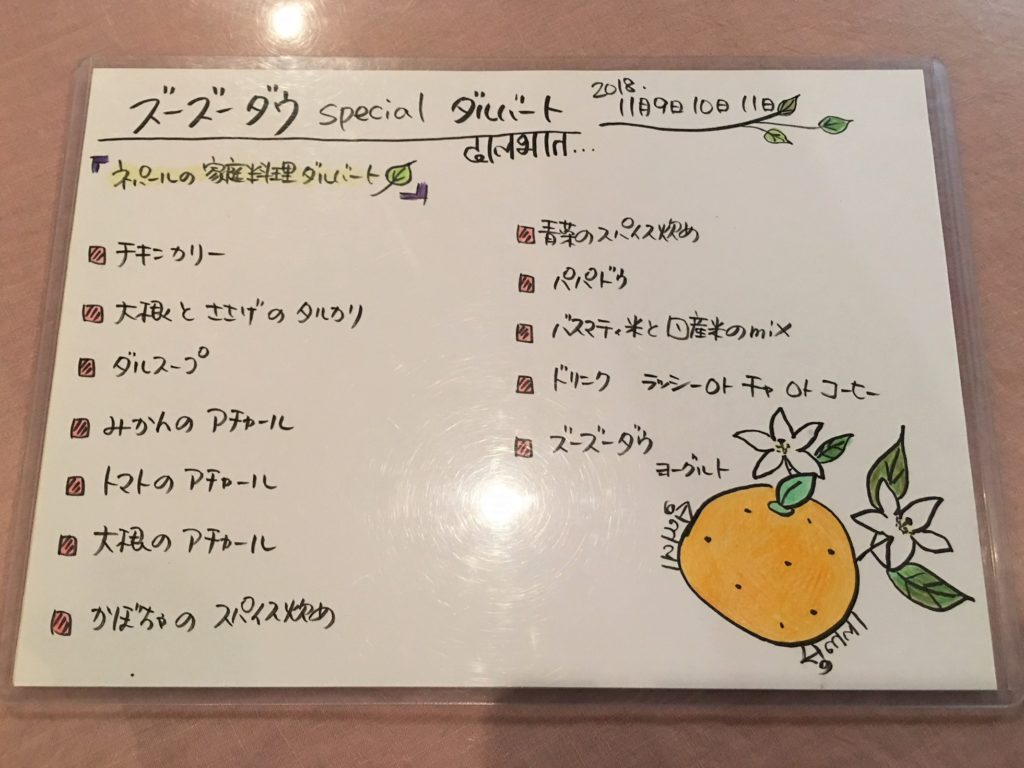

ダルは、定番のマスとムスロのミックスで、飽きの来ない組み合わせです。

ダルは、定番のマスとムスロのミックスで、飽きの来ない組み合わせです。 マス(肉)はチキン、ククラ コ マス、

マス(肉)はチキン、ククラ コ マス、 タルカリは大根とササゲ(Bodi、ボリ、黒目豆)の、ありそうで登場していなかった組み合わせです。カドカさん、ジットさんの好みで、どうしてもじゃが芋がタルカリやアチャールに多く使われますが、今回は珍しく大根がメインです。

タルカリは大根とササゲ(Bodi、ボリ、黒目豆)の、ありそうで登場していなかった組み合わせです。カドカさん、ジットさんの好みで、どうしてもじゃが芋がタルカリやアチャールに多く使われますが、今回は珍しく大根がメインです。

アチャール3種類は、大根のアチャール、

アチャール3種類は、大根のアチャール、 トマトのアチャール、

トマトのアチャール、 蜜柑のアチャールです。

蜜柑のアチャールです。 定番のパパドゥとサグがバートの左右に、上には南瓜のスパイス炒めが載ります。

定番のパパドゥとサグがバートの左右に、上には南瓜のスパイス炒めが載ります。 デザートはズーズーダゥ、

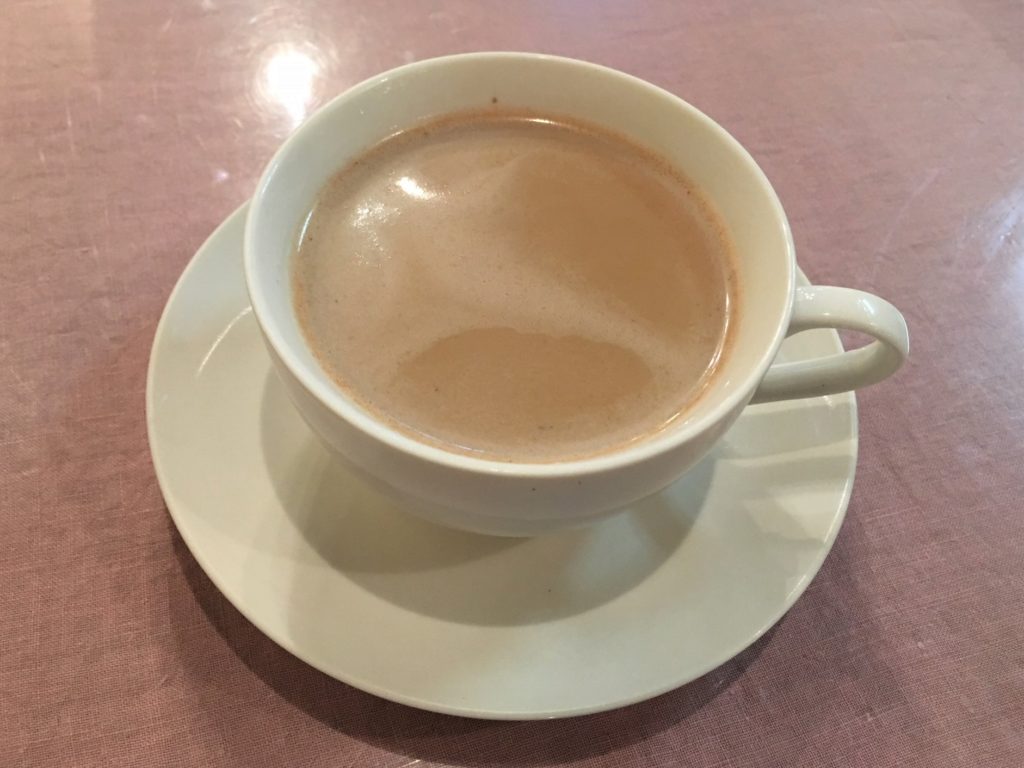

デザートはズーズーダゥ、 チヤも頂きました。

チヤも頂きました。

ティハールですので、しっかりとお肉や魚をといきたい所ですが、お昼でしたので控えめに、ベジのダルバートをご飯少な目、人参のアチャール追加でお願いしました。

ティハールですので、しっかりとお肉や魚をといきたい所ですが、お昼でしたので控えめに、ベジのダルバートをご飯少な目、人参のアチャール追加でお願いしました。 初めてベジのダルバートを頂きましたが、充実したタルカリや

初めてベジのダルバートを頂きましたが、充実したタルカリや アチャール、サグなどで、マス(肉)が無くとも十分満喫出来ました。

アチャール、サグなどで、マス(肉)が無くとも十分満喫出来ました。

この日のダルは、何時もと少し違うようで、マス、ムスロ、ムング、ラハル、4種類のミックスを粒が分からない滑らかな仕上がりにしてありました。

この日のダルは、何時もと少し違うようで、マス、ムスロ、ムング、ラハル、4種類のミックスを粒が分からない滑らかな仕上がりにしてありました。 最後にチヤも頂きました。

最後にチヤも頂きました。

ダルは前日の4種のミックスダルからラハルが抜けた、マス、ムスロ、チャナの3種が使われている様です。

ダルは前日の4種のミックスダルからラハルが抜けた、マス、ムスロ、チャナの3種が使われている様です。 マスはチキンです。いつも辛さ増しをお願いしていませんが、他とのバランスはその方が良いと常々思う味付けになっています。

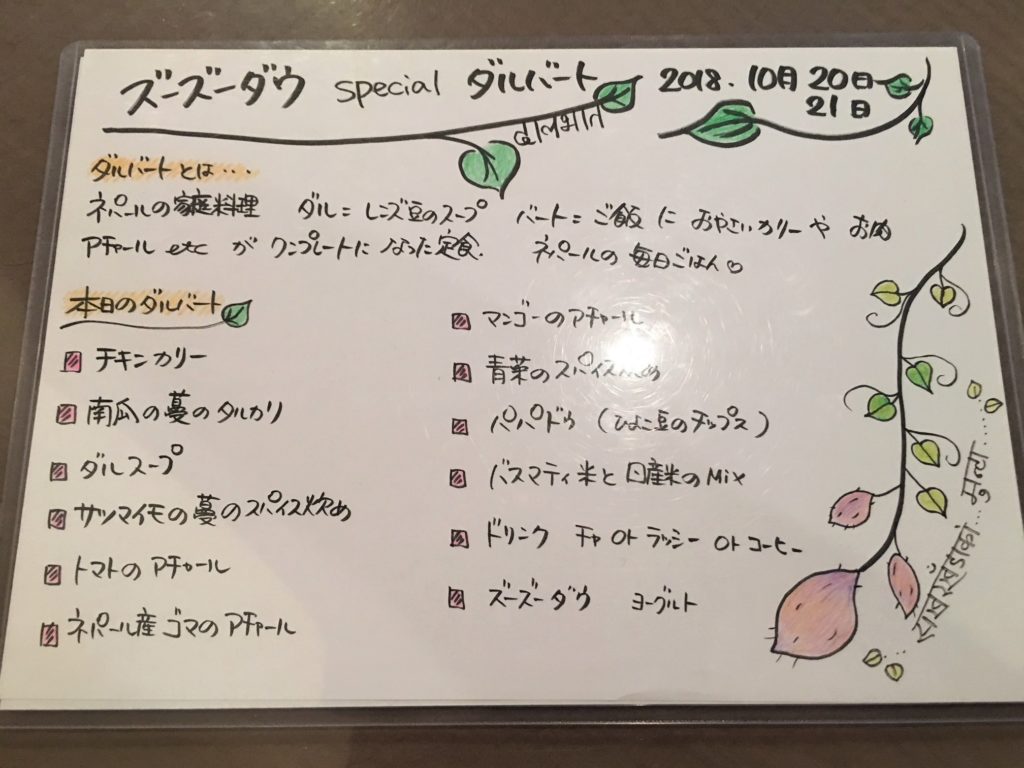

マスはチキンです。いつも辛さ増しをお願いしていませんが、他とのバランスはその方が良いと常々思う味付けになっています。 タルカリは、じゃが芋、南瓜の蔓(ファルシ コ ムンタ、Farsi ko Munta)、葱です。

タルカリは、じゃが芋、南瓜の蔓(ファルシ コ ムンタ、Farsi ko Munta)、葱です。 アチャールは3種類並びます。マンゴーのアチャールは、最初キウイかと思ったもう一つの果物との絶妙なバランスです。

アチャールは3種類並びます。マンゴーのアチャールは、最初キウイかと思ったもう一つの果物との絶妙なバランスです。 この日のトマトのアチャールは、酸味と辛味が入り混じる味付けです。

この日のトマトのアチャールは、酸味と辛味が入り混じる味付けです。 もう一つは、生姜と大蒜をネパールの胡麻と和えたアチャールです。ご飯が進む味です。

もう一つは、生姜と大蒜をネパールの胡麻と和えたアチャールです。ご飯が進む味です。 パパドゥとサグがバートの左右に控え、上にはさつま芋の蔓(サッカルカンダ コ ムンタ、Sakar khanda ko Munta)のスパイス炒めが載っています。

パパドゥとサグがバートの左右に控え、上にはさつま芋の蔓(サッカルカンダ コ ムンタ、Sakar khanda ko Munta)のスパイス炒めが載っています。 デザートは定番となったズーズーダゥ、

デザートは定番となったズーズーダゥ、 チヤも最後に頂きました。

チヤも最後に頂きました。 阪急宝塚線池田駅すぐのお店で頂ける、美味しい料理の数々は

阪急宝塚線池田駅すぐのお店で頂ける、美味しい料理の数々は

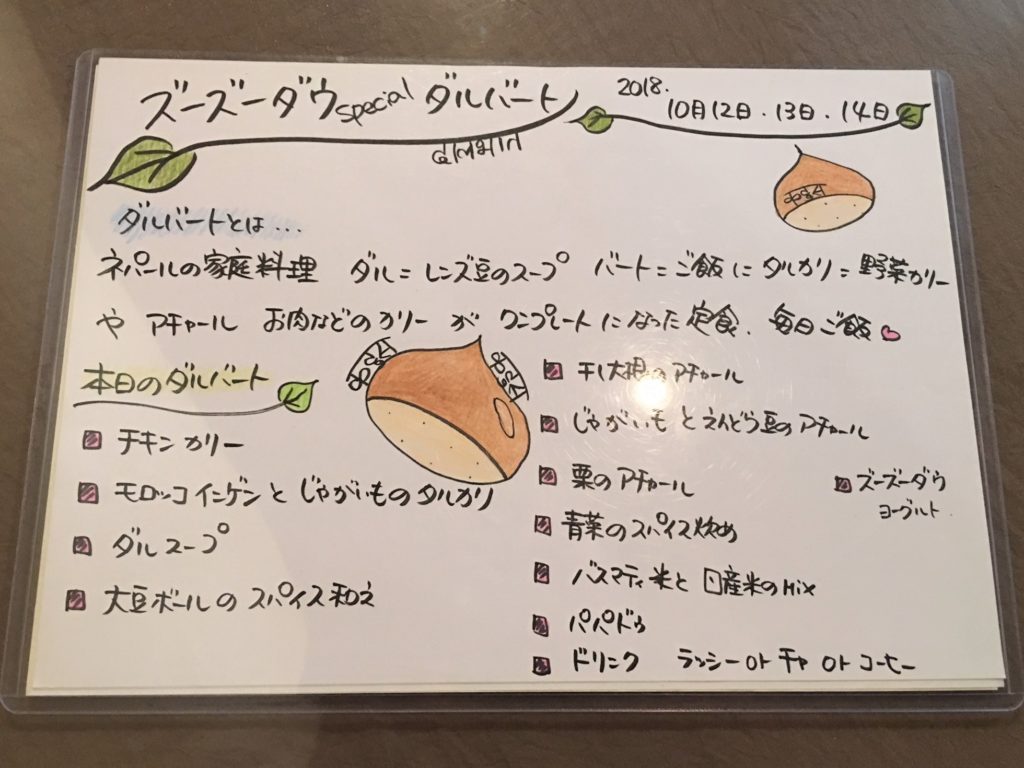

ダルはマスとムスロの飽きの来ない組み合わせで、しかも毎回味付けが変わります。

ダルはマスとムスロの飽きの来ない組み合わせで、しかも毎回味付けが変わります。 マスはチキン、こちらも先週と似てはいますが、使う肉の部位の比率が違うようで、食感が異なります。

マスはチキン、こちらも先週と似てはいますが、使う肉の部位の比率が違うようで、食感が異なります。 タルカリは平莢インゲン、じゃが芋、トマト、青葱です。メニューにはモロッコインゲンと書かれていますがタキイ種苗の商標登録名です。ネパールで食べるシミのタルカリのイメージの様です。じゃが芋の甘味を感じるとすぐに香辛料が口に広がります。マスよりも辛口の仕上がりです。

タルカリは平莢インゲン、じゃが芋、トマト、青葱です。メニューにはモロッコインゲンと書かれていますがタキイ種苗の商標登録名です。ネパールで食べるシミのタルカリのイメージの様です。じゃが芋の甘味を感じるとすぐに香辛料が口に広がります。マスよりも辛口の仕上がりです。 アチャールは3種類並びます。栗のアチャールとメニューに書かれていますが、口にした時にはまず蜜柑の熟した甘さを感じます。栗と蜜柑の組み合わせ、意外でしたが、よく合っています。「熟した甘さ」を強調するために、蜜柑の下拵えにひと手間かけられたのかもしれません。

アチャールは3種類並びます。栗のアチャールとメニューに書かれていますが、口にした時にはまず蜜柑の熟した甘さを感じます。栗と蜜柑の組み合わせ、意外でしたが、よく合っています。「熟した甘さ」を強調するために、蜜柑の下拵えにひと手間かけられたのかもしれません。 干し大根のアチャールは、今まで食してきたムラコアチャールの概念とは全く異なった一品でした。最近、隠し味の一つとして、この干し大根がタルカリなどによく入っていました。もしかするとダルに入っていた時もあったかもしれません。

干し大根のアチャールは、今まで食してきたムラコアチャールの概念とは全く異なった一品でした。最近、隠し味の一つとして、この干し大根がタルカリなどによく入っていました。もしかするとダルに入っていた時もあったかもしれません。 もう一つはじゃが芋とえんどう豆です。

もう一つはじゃが芋とえんどう豆です。 パパドゥとサグは定位置に添えられ、バートの上にはマショウラと玉葱のスパイス炒めが載っています。

パパドゥとサグは定位置に添えられ、バートの上にはマショウラと玉葱のスパイス炒めが載っています。 デザートは、好評で登場し続けるズーズーダゥです。

デザートは、好評で登場し続けるズーズーダゥです。 チヤも最後に頂きました。

チヤも最後に頂きました。

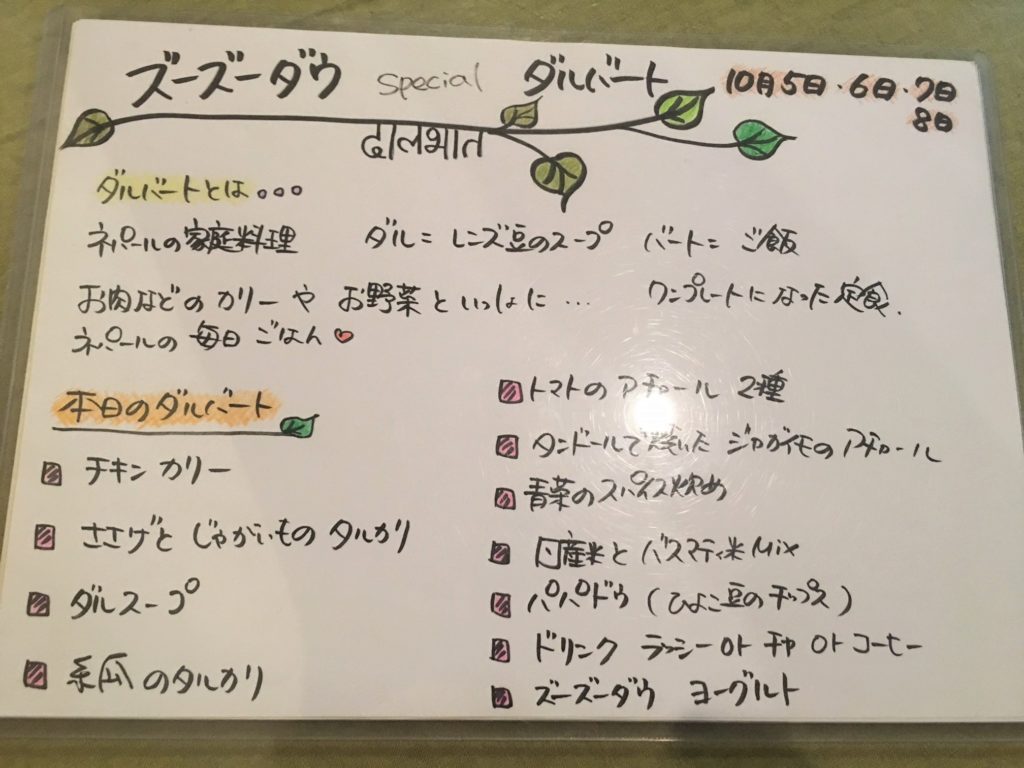

ダルは何時ものマス Mas とムスロ Musuro の他に、ラハル Rahal やアジア圏外が原産の豆も加わっているらしく、濃厚で滑らかな喉ごしも感じる仕上がりです。ディロ Dhido やロティ Roti と共に頂いても美味しそうで、ディロと一緒の登場が楽しみです。

ダルは何時ものマス Mas とムスロ Musuro の他に、ラハル Rahal やアジア圏外が原産の豆も加わっているらしく、濃厚で滑らかな喉ごしも感じる仕上がりです。ディロ Dhido やロティ Roti と共に頂いても美味しそうで、ディロと一緒の登場が楽しみです。 マス(肉)はセミドライタイプのチキン、ククラ コ マスですが、柔らかくプリプリとした食感です。味付けは毎回異なります。

マス(肉)はセミドライタイプのチキン、ククラ コ マスですが、柔らかくプリプリとした食感です。味付けは毎回異なります。 タルカリは、ささげ、じゃが芋、青葱です。何時も乍ら、最初は野菜の甘味を感じ、後で香辛料が口に残る仕上がりです。

タルカリは、ささげ、じゃが芋、青葱です。何時も乍ら、最初は野菜の甘味を感じ、後で香辛料が口に残る仕上がりです。 アチャールは3種類。一つは、タンドールで炙ったじゃが芋のアチャールです。

アチャールは3種類。一つは、タンドールで炙ったじゃが芋のアチャールです。 残りの二つは、トマトのアチャール、ゴルベラ コ アチャール Golbheda ko Achaar ですが、天日で乾燥、発酵させたトマトがベースになっているそうです。違う香辛料を使い、さらに一つにはフルーツを加えることによって、異なる味を楽しむことが出来る仕上がりです。バートとよく合います。

残りの二つは、トマトのアチャール、ゴルベラ コ アチャール Golbheda ko Achaar ですが、天日で乾燥、発酵させたトマトがベースになっているそうです。違う香辛料を使い、さらに一つにはフルーツを加えることによって、異なる味を楽しむことが出来る仕上がりです。バートとよく合います。

バートの左右には、パパドゥとサグ、青菜炒めがいつもの様に添えられ、上には糸瓜と玉葱のスパイス炒めが載っています。少しの量ですが、糸瓜の美味しさを堪能できます。

バートの左右には、パパドゥとサグ、青菜炒めがいつもの様に添えられ、上には糸瓜と玉葱のスパイス炒めが載っています。少しの量ですが、糸瓜の美味しさを堪能できます。 デザートは、備前焼の陶器で作られたズーズーダゥです。

デザートは、備前焼の陶器で作られたズーズーダゥです。 チヤも頂きます。

チヤも頂きます。

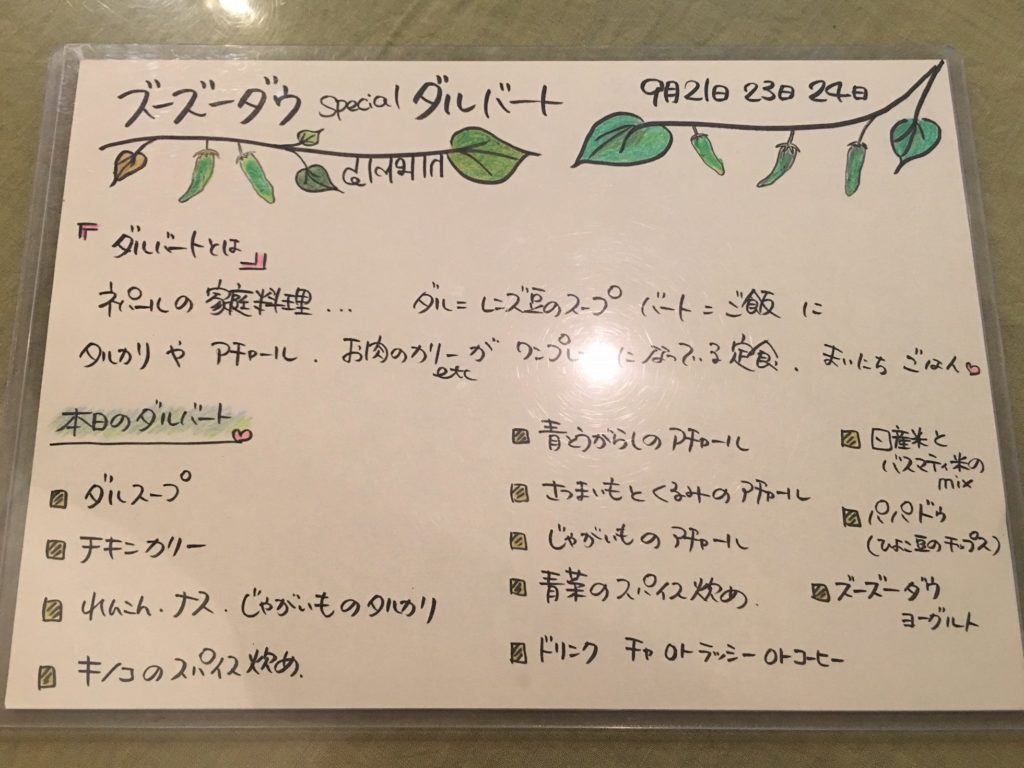

ダルは、マスとムスロの豆の組み合わせの様ですが、ギーのみならず、今回も「秘密の何か」が加えられています。豆の粒の食感も楽しめるような仕上がりと相まって、豆の濃厚さを引き立たせ、味も何時もとは異なります。

ダルは、マスとムスロの豆の組み合わせの様ですが、ギーのみならず、今回も「秘密の何か」が加えられています。豆の粒の食感も楽しめるような仕上がりと相まって、豆の濃厚さを引き立たせ、味も何時もとは異なります。 マスは骨付きのチキンですが、何時もの様にセミドライのタイプで、決して辛さに頼らない香辛料使いです。青葱も効いています。

マスは骨付きのチキンですが、何時もの様にセミドライのタイプで、決して辛さに頼らない香辛料使いです。青葱も効いています。 タルカリは、蓮根、茄子、青葱、じゃが芋で。食べ始めは野菜の甘味を感じますが、食べすすむにつれ香辛料が口に広がり、食べ終わった後も残ります。

タルカリは、蓮根、茄子、青葱、じゃが芋で。食べ始めは野菜の甘味を感じますが、食べすすむにつれ香辛料が口に広がり、食べ終わった後も残ります。 アチャールは3種類、まずは青唐辛子のアチャールです。そのままでは辛すぎるネパールの青唐辛子を下拵えで辛さを抑え、大蒜や「秘密の隠し味」などと一緒に仕上げられています。辛味より甘味が優るくらいで、辛めのタルカリと混ぜてバートと一緒に頂くと堪りません。

アチャールは3種類、まずは青唐辛子のアチャールです。そのままでは辛すぎるネパールの青唐辛子を下拵えで辛さを抑え、大蒜や「秘密の隠し味」などと一緒に仕上げられています。辛味より甘味が優るくらいで、辛めのタルカリと混ぜてバートと一緒に頂くと堪りません。 サツマイモと胡桃のアチャールは、サツマイモの甘味が活かされています。繊維質が多めになるように、細長いサツマイモを使ったとのことです。

サツマイモと胡桃のアチャールは、サツマイモの甘味が活かされています。繊維質が多めになるように、細長いサツマイモを使ったとのことです。 じゃが芋のアチャールは、シンプルながらも、加えられた「秘密のあるもの」が良い香りを引き出しています。

じゃが芋のアチャールは、シンプルながらも、加えられた「秘密のあるもの」が良い香りを引き出しています。 何時も通りバートの左右にはパパドゥと青菜炒めが控え、上にはキノコと玉葱の炒め物が載っています。

何時も通りバートの左右にはパパドゥと青菜炒めが控え、上にはキノコと玉葱の炒め物が載っています。 ズーズーダゥの発酵具合も天候により毎回微妙に変わります。

ズーズーダゥの発酵具合も天候により毎回微妙に変わります。 最後にチヤも頂きました。

最後にチヤも頂きました。

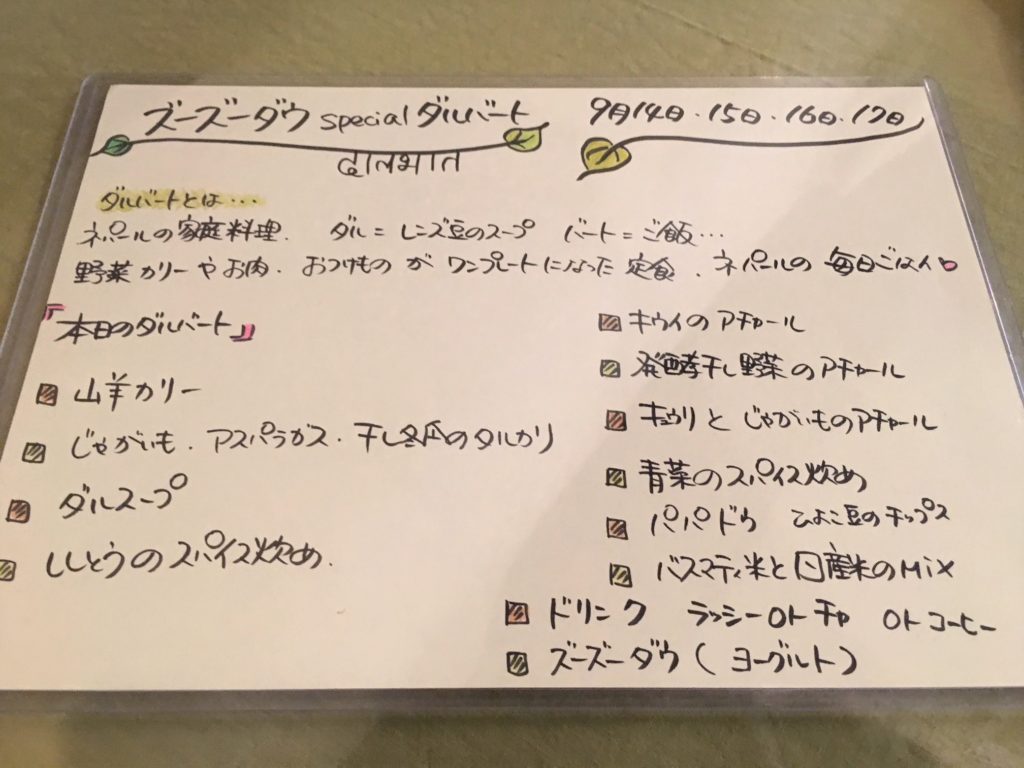

マスは、骨付きの山羊 Khasi ko Maas で、肉の味を楽しむのに理想的なセミドライのタイプです。

マスは、骨付きの山羊 Khasi ko Maas で、肉の味を楽しむのに理想的なセミドライのタイプです。 ダルはマス Mas とムスロ Musuro の組み合わせの様ですが、何時もと味が何か違います。豆の濃厚さを強調する何かが加えられている様です。よく里芋 Pidhaaluや、ギー Gheu は隠し味に使われていますが異なる様です。

ダルはマス Mas とムスロ Musuro の組み合わせの様ですが、何時もと味が何か違います。豆の濃厚さを強調する何かが加えられている様です。よく里芋 Pidhaaluや、ギー Gheu は隠し味に使われていますが異なる様です。 タルカリは、じゃが芋 Alu、アスパラガス Kurilo 、干し冬瓜 Kubhindo で、優しい野菜の味を引き立たせる少し辛めの味付けです。

タルカリは、じゃが芋 Alu、アスパラガス Kurilo 、干し冬瓜 Kubhindo で、優しい野菜の味を引き立たせる少し辛めの味付けです。 アチャールは3種類。発酵乾燥野菜 グンドゥルック Gundruk は、皮をとって割った大豆 バトマス Bhatmas や青葱 Hariyo Pyaaj、トマト Golbheda と一緒にアチャールに仕上げられています。手間がかかったであろうこの一品は、固いバトマスではなく、サクッとした食感のバトマスが楽しめる工夫がされています。ここまで凝ったグンドゥルックのアチャールは他では頂けません。

アチャールは3種類。発酵乾燥野菜 グンドゥルック Gundruk は、皮をとって割った大豆 バトマス Bhatmas や青葱 Hariyo Pyaaj、トマト Golbheda と一緒にアチャールに仕上げられています。手間がかかったであろうこの一品は、固いバトマスではなく、サクッとした食感のバトマスが楽しめる工夫がされています。ここまで凝ったグンドゥルックのアチャールは他では頂けません。 じゃが芋 Alu と胡瓜Kakro のアチャール、どこにでもありそうな組み合わせですが、どこにもない味わいです。

じゃが芋 Alu と胡瓜Kakro のアチャール、どこにでもありそうな組み合わせですが、どこにもない味わいです。 果物のアチャールシリーズ、今週はキウイでした。

果物のアチャールシリーズ、今週はキウイでした。 バート(ご飯)の左右にはパパドゥと青菜炒めが定位置に添えられています。上には獅子唐 Hariyo Khursani と玉葱のスパイス炒めが載っています。ハリヨクルサニは青唐辛子ですが、ジットさんは普通にこの獅子唐もハリヨクルサニと呼んでおられるそうです。

バート(ご飯)の左右にはパパドゥと青菜炒めが定位置に添えられています。上には獅子唐 Hariyo Khursani と玉葱のスパイス炒めが載っています。ハリヨクルサニは青唐辛子ですが、ジットさんは普通にこの獅子唐もハリヨクルサニと呼んでおられるそうです。 デザートは、お客様のリクエストの多さに、ズーズーダゥ juju dhau 以外を登場させにくい状況が生じていそうです。毎週頂いても、微妙な発酵具合の違いを楽しむことが出来て飽きることがありません。

デザートは、お客様のリクエストの多さに、ズーズーダゥ juju dhau 以外を登場させにくい状況が生じていそうです。毎週頂いても、微妙な発酵具合の違いを楽しむことが出来て飽きることがありません。 チヤも最後に頂きました。

チヤも最後に頂きました。

ダルはマス Mas とチャナ Chana のミックスダルで、何時もながらの優しい味わいです。

ダルはマス Mas とチャナ Chana のミックスダルで、何時もながらの優しい味わいです。 マスは鶏肉 Kukhura ko Maasu で、肉の味がしっかり楽しめ、ダルの邪魔をしないセミドライ仕様です。

マスは鶏肉 Kukhura ko Maasu で、肉の味がしっかり楽しめ、ダルの邪魔をしないセミドライ仕様です。 タルカリは牛蒡、蓮根 Kamal ko Jara、青葱 Hariyo Pyaaj、じゃが芋 Alu で、食感も楽しめます。牛蒡はネパールではあまり食べられていないのか、Gobou で通じると店主カドカさんは仰っていました。

タルカリは牛蒡、蓮根 Kamal ko Jara、青葱 Hariyo Pyaaj、じゃが芋 Alu で、食感も楽しめます。牛蒡はネパールではあまり食べられていないのか、Gobou で通じると店主カドカさんは仰っていました。 アチャールも3種並びます。胡麻のアチャールと書かれていますが、何時もより濃い味わいでしたのでお尋ねしたところ、やはり胡麻 Til と荏胡麻 Silam のミックスでした。

アチャールも3種並びます。胡麻のアチャールと書かれていますが、何時もより濃い味わいでしたのでお尋ねしたところ、やはり胡麻 Til と荏胡麻 Silam のミックスでした。 人参 Gajar のアチャールは、賽の目の人参の食感と、胡麻も加わった風味で、これまでとは違った味わいです。

人参 Gajar のアチャールは、賽の目の人参の食感と、胡麻も加わった風味で、これまでとは違った味わいです。 果物のアチャール、今回はマンゴー Aamp、パイナップル Bhuin Katahar 、大蒜 Lasunでした。大蒜の小片が隠し味になって効いています。いつもの様に甘みが強く出ないスパイス使いです。

果物のアチャール、今回はマンゴー Aamp、パイナップル Bhuin Katahar 、大蒜 Lasunでした。大蒜の小片が隠し味になって効いています。いつもの様に甘みが強く出ないスパイス使いです。 バート(ご飯)は、ネパールから取り寄せたバスマティと日本米のミックスで、その上には玉ひものスパイス炒めが載り、左右にはパパドゥと青菜炒めが控えます。

バート(ご飯)は、ネパールから取り寄せたバスマティと日本米のミックスで、その上には玉ひものスパイス炒めが載り、左右にはパパドゥと青菜炒めが控えます。 デザートは、毎週頂いても飽きることのない、定番のズーズーダゥです。

デザートは、毎週頂いても飽きることのない、定番のズーズーダゥです。 最後にチヤも頂きました。

最後にチヤも頂きました。

その人参のアチャールと、

その人参のアチャールと、 大蒜のアチャールです。

大蒜のアチャールです。 デフォルトでついてくる大根のアチャールです。

デフォルトでついてくる大根のアチャールです。 週替わりのマスは、キーマカレーでしたが、食べ応えがありました。しかも、ドライなタイプでダルの邪魔をしないのも嬉しい点です。

週替わりのマスは、キーマカレーでしたが、食べ応えがありました。しかも、ドライなタイプでダルの邪魔をしないのも嬉しい点です。 マトンチョイラも頂きました。

マトンチョイラも頂きました。

マスは、骨付き、皮付きの山羊のカレー、Khasi ko Masu です。少し臭いの強めの肉が手に入ったので、スパイスを色々試してみますと前回訪問時に予告されていた山羊ですが、皮の食感と肉の美味しさが十分引き出されていました。

マスは、骨付き、皮付きの山羊のカレー、Khasi ko Masu です。少し臭いの強めの肉が手に入ったので、スパイスを色々試してみますと前回訪問時に予告されていた山羊ですが、皮の食感と肉の美味しさが十分引き出されていました。

タルカリは、南瓜 Farsi と椎茸、エンドウ豆 Sano Kerau です。少し辛めの味付けで、南瓜の甘みを上手く引き立たせています。

タルカリは、南瓜 Farsi と椎茸、エンドウ豆 Sano Kerau です。少し辛めの味付けで、南瓜の甘みを上手く引き立たせています。 アチャールは3種並びます。

アチャールは3種並びます。 キウイのアチャールは甘みが前に出ないように、巧みなスパイス使いがなされています。

キウイのアチャールは甘みが前に出ないように、巧みなスパイス使いがなされています。 人参 Gajar と荏胡麻 Silam のアチャールは、荏胡麻をまとった人参の食感と味がたまりません。

人参 Gajar と荏胡麻 Silam のアチャールは、荏胡麻をまとった人参の食感と味がたまりません。

デザートは、固める時の方法を工夫したと仰るバクタプル名物のヨーグルト、ズーズーダゥ jujudhau です。

デザートは、固める時の方法を工夫したと仰るバクタプル名物のヨーグルト、ズーズーダゥ jujudhau です。 チヤも頂きました。

チヤも頂きました。 キウイのネパール語を探してもなかなか見つかりません。

キウイのネパール語を探してもなかなか見つかりません。