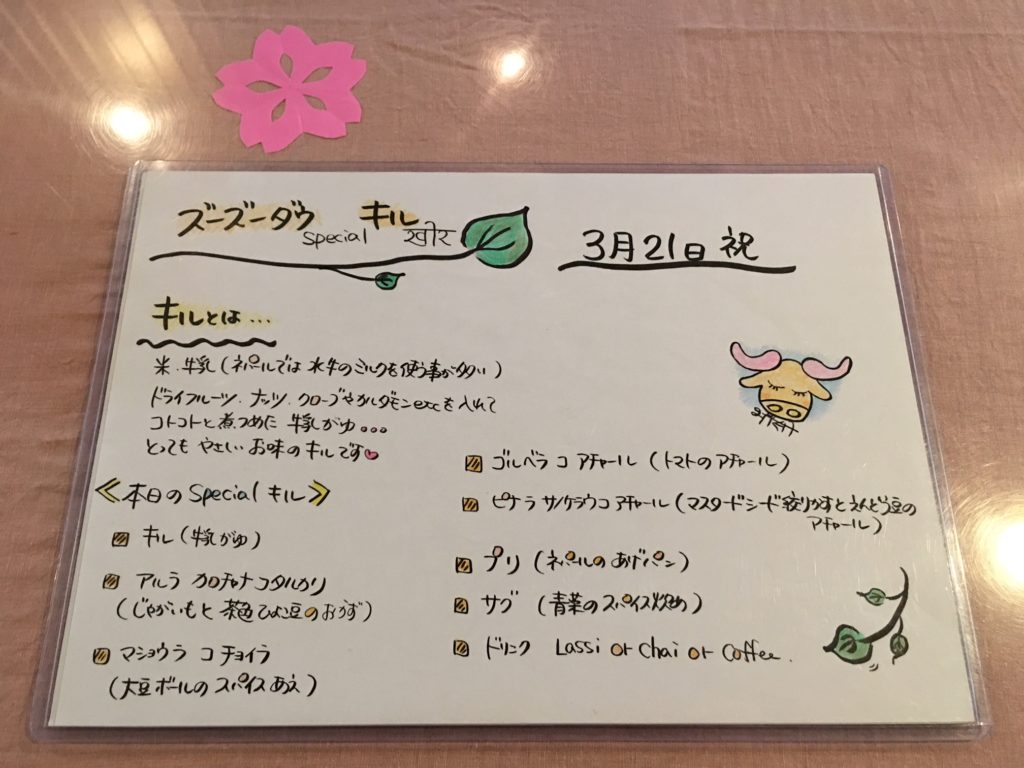

様々なネパール料理を提供して下さる阪急宝塚線池田駅前の「ネパールのごちそう jujudhau ズーズーダゥ」さんが、今回は春分の日限定で、ミルク粥のキール(キル、キィル)Kheer (Khir)をメインにしたセットを用意されました。

運ばれて来るや否や、カルダモン (Sukumel)、クローブ (Lwang)、ローリエ (Tejpaat)、シナモン (Daalchini)の香りが鼻をくすぐります。ココナツ (Naribel) 、干しブドウ (Kismis)、白、赤2種類のデーツ (Chodda)も使われているとの事です。デザートのスタイルで供されるのかと思いきや、主食の位置づけのプレートでした。

大きな9時の方向のカトリから時計回りに、

アル・ラ・カナチャナ・コ・タルカリ(じゃが芋とひよこ豆)

ククラ・コ・マス(チキンカリー)

マショウラ・コ・チョイラ(大豆ボールのスパイス和え)

ピナ・ラ・サノケラウ・コ・アチャール(マスタードシードの絞りカス

とエンドウ豆)

ゴルベラ・コ・アチャール(トマト)

サグ(青菜のスパイス炒め)

今回はキールが主役で、マス、タルカリ、アチャール、サグは主張控えめの脇役ですが、前々回初登場のピナ・コ・アチャールに今回はエンドウ豆が加わり、違った味わいを楽しめました。 これにプリ(揚げパン)とワンドリンク付きでした。

これにプリ(揚げパン)とワンドリンク付きでした。

いつも引用するTaste of Nepal (Jyoti Pathak著) には、Kheerに関する説明と、

Traditionally in Nepal, I prepared Kheer with govindbhog rice, a fragrant delicate medium-grain rice similar in flavor to basmati, though it can be made with any variety of white rice. Kheer is associated with auspicious occasions and religious ceremonies, but is also enjoyed on a regular basis.

米、ミルク、バター(ギー)、砂糖と、サフラン (Kesar) 、 カルダモン、 アーモンド(Kagji Badam)、ココナツ、ピスタチオ (Pista)を使ったレシピが掲載されています。

Joys of Nepalese Cooking (Indra & Rati Majupuria著) には、米、ミルク、バター(ギー)、砂糖とドライフルーツ、ココナツ、カルダモンを使うレシピが掲載されており、昨年夏にネパールの料理教室Nepali Cooking Courseで作った際のレシピでは、米、ミルク、砂糖とココナツ、カルダモン、シナモン、クローブ、フェネグリーク(Methi)を用いています。

Boss Nepalの「Kheer for holy offering and gatherings」の記事では

It is a popular holy offering made during the religious rituals and rites. And also, the 15th day of the Nepali month of Shrawan is considered as the day to eat Kheer, locally known as ‘Kheer khane din’. It is also used as sweet dish during the family gatherings and get-togethers. Some people like to eat it while it still is warm but it tastes best when it is chilled. So, let the Kheer get cool first and then refrigerate it for before indulging yourself in the delicious taste of the Kheer.

“Kheer Khane din”についての説明と、冷やした方が美味しいとの記述もあります。さらに”Kheer Khane din”とは何かと興味は尽きず、検索を進めると、ECS NEPALの「A Delectable Dessert for Many Reasons」の記事に

From the Nepali month of Ashad to Shrawan (June-August), most villagers are engaged in planting paddy. The best thing about paddy farming in Nepal is that both women and men work in unity, and celebrate together while doing so. They work for hours to plant the saplings, making special efforts to ensure a good harvest. Shrawan marks the end of the paddy planting month, which is the time for a grand celebration in most villages of the hilly areas of Nepal. “Khir Khane Din”, which is Shrawan 15 in the Nepali calendar, is a day to mark the farmers’ accomplishment. All families serve kheer to god first, as a prasad (religious offering), and then proceed to commemorate the season by gathering to feast on platefuls of delicious kheer.

との説明が有りました。

お店で頂ける料理の数々は

→「jujudhau ズーズーダゥ(池田市)ネパールのごちそう」

ネパールのごちそう

jujudhau

ズーズーダゥ

池田市室町1-3

https://ja-jp.facebook.com/jujudhaunepal/

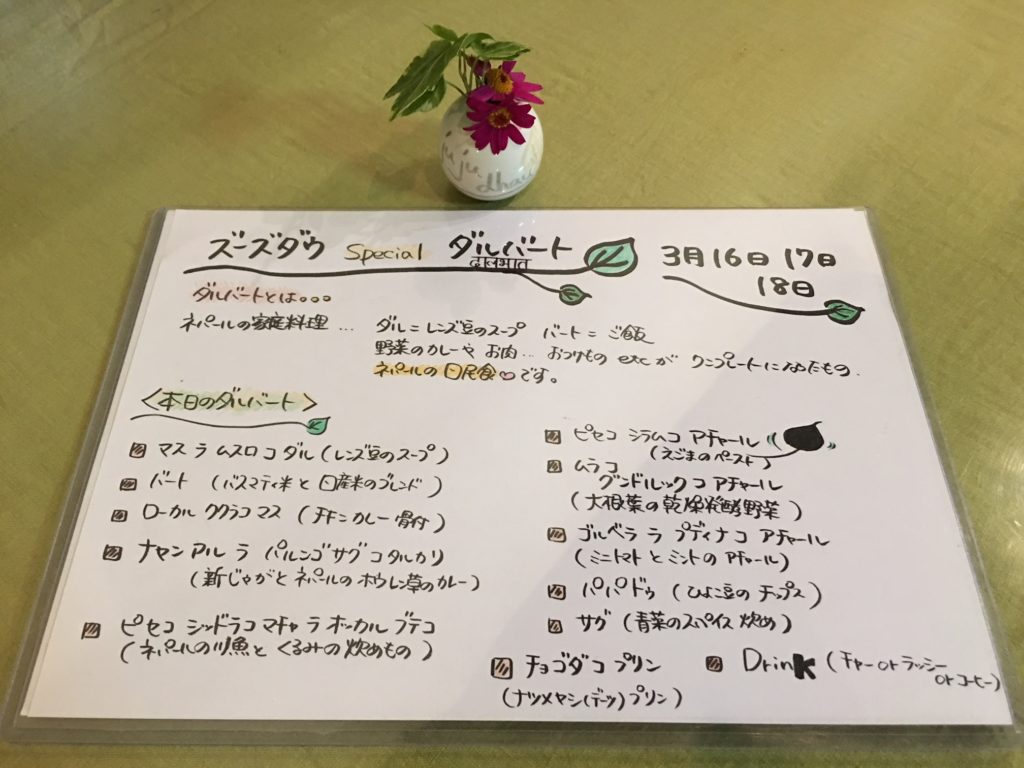

中央のチウラChiura、ブジャBhuja、ダルマートDal Mothを取り囲むように、ターリー左側9時の位置から時計回りに

中央のチウラChiura、ブジャBhuja、ダルマートDal Mothを取り囲むように、ターリー左側9時の位置から時計回りに 飲み物は、そのお客様が持参下さった沖縄の泡盛でジョインカッテを作って頂きました。

飲み物は、そのお客様が持参下さった沖縄の泡盛でジョインカッテを作って頂きました。 野生動物は、仏語でJibier、英語でGameですが、ネパール語では四つ足であればJangali Janavar ジャンガリ・ジャナワル、野生の鳥も含めるとPasupanchhi パスパンチだそうです。”Pasupanchhi ko Samay Bhaji”とでも呼べる美味しい一皿を頂きながら、ご一緒させて頂いた方々とお話をし、楽しい時間を過ごしました。

野生動物は、仏語でJibier、英語でGameですが、ネパール語では四つ足であればJangali Janavar ジャンガリ・ジャナワル、野生の鳥も含めるとPasupanchhi パスパンチだそうです。”Pasupanchhi ko Samay Bhaji”とでも呼べる美味しい一皿を頂きながら、ご一緒させて頂いた方々とお話をし、楽しい時間を過ごしました。 発酵乾燥青菜のグンドゥルック、今回は大根の葉でした。ネパールの有名なグンドゥルックの諺の意味深い内容を伺いました。店主カドカさんの「グンドゥルックはシンプルにアチャールで頂くのが一番美味しい」との言葉に全く同感の一品でした。調理前の大根のグンドゥルックMula ko Gundrukの香りは、

発酵乾燥青菜のグンドゥルック、今回は大根の葉でした。ネパールの有名なグンドゥルックの諺の意味深い内容を伺いました。店主カドカさんの「グンドゥルックはシンプルにアチャールで頂くのが一番美味しい」との言葉に全く同感の一品でした。調理前の大根のグンドゥルックMula ko Gundrukの香りは、 前回登場の菜の花のグンドゥルックTori ko Gundrukとまた違ったものでした。

前回登場の菜の花のグンドゥルックTori ko Gundrukとまた違ったものでした。 以前、粒状のアチャールに仕上げられたシラムSilam(荏胡麻)は、カドカさんの予告通り、今回は苦みが良いアクセントになっているペースト状のアチャール、ピセ・コ・シラム・コ・アチャールとして登場です。

以前、粒状のアチャールに仕上げられたシラムSilam(荏胡麻)は、カドカさんの予告通り、今回は苦みが良いアクセントになっているペースト状のアチャール、ピセ・コ・シラム・コ・アチャールとして登場です。 もう一つのアチャールはゴルベラ・ラ・プディナ・コ・アチャール(トマトとミント)でした。

もう一つのアチャールはゴルベラ・ラ・プディナ・コ・アチャール(トマトとミント)でした。 また、新登場の野菜はネパールのホウレン草です。能勢の農家の方にお願いして栽培して頂いたとの事で、葉より茎が目立つホウレン草です。

また、新登場の野菜はネパールのホウレン草です。能勢の農家の方にお願いして栽培して頂いたとの事で、葉より茎が目立つホウレン草です。 ナヤン・アル・ラ・パルンゴ・サグ・コ・タルカリ、新Nayanじゃが芋と一緒にタルカリで登場です。

ナヤン・アル・ラ・パルンゴ・サグ・コ・タルカリ、新Nayanじゃが芋と一緒にタルカリで登場です。 バート(ご飯)の左右の定位置にはパパドゥとサグが控え、上にはピセ・コ・シドラ・コ・マチャ・ラ・オッカル・ブテコ(乾燥小魚と胡桃)が載っています。

バート(ご飯)の左右の定位置にはパパドゥとサグが控え、上にはピセ・コ・シドラ・コ・マチャ・ラ・オッカル・ブテコ(乾燥小魚と胡桃)が載っています。 ダルはマス・ラ・ムスロ・コ・ダルで、マスはローカル・ククラ・コ・マス(骨付きチキン)でした。

ダルはマス・ラ・ムスロ・コ・ダルで、マスはローカル・ククラ・コ・マス(骨付きチキン)でした。

デザートはデーツのプリン、チョゴダ・コ・プリンの再登場です。

デザートはデーツのプリン、チョゴダ・コ・プリンの再登場です。

寒い日には、店主カドカさん一押しのジョインカッテ Jhwai Khatteも頂きます。

寒い日には、店主カドカさん一押しのジョインカッテ Jhwai Khatteも頂きます。 熱したギーgheeにお米を入れてポン菓子の様に膨らませ、ロキシー等に注いで作るのだそうです。

熱したギーgheeにお米を入れてポン菓子の様に膨らませ、ロキシー等に注いで作るのだそうです。 今回サマエバジセットを用意された際には、水牛のスクティSkuti(干し肉)も準備されていました。初日と2日目で調理方法を変えられ、異なった味を楽しむことが出来ました。

今回サマエバジセットを用意された際には、水牛のスクティSkuti(干し肉)も準備されていました。初日と2日目で調理方法を変えられ、異なった味を楽しむことが出来ました。 この時は通常メニューには無いマトンのチョイラchoilaもありました。

この時は通常メニューには無いマトンのチョイラchoilaもありました。 日を遡ると、サマエバジの登場が待ち切れず、バトマス・サデコ(大豆)や

日を遡ると、サマエバジの登場が待ち切れず、バトマス・サデコ(大豆)や ブトゥワBhutuwa内臓のスパイシー炒め(ハリヨラスン、大蒜の茎入り)もお願いし Jhwai Khatteと共に頂きました。

ブトゥワBhutuwa内臓のスパイシー炒め(ハリヨラスン、大蒜の茎入り)もお願いし Jhwai Khatteと共に頂きました。

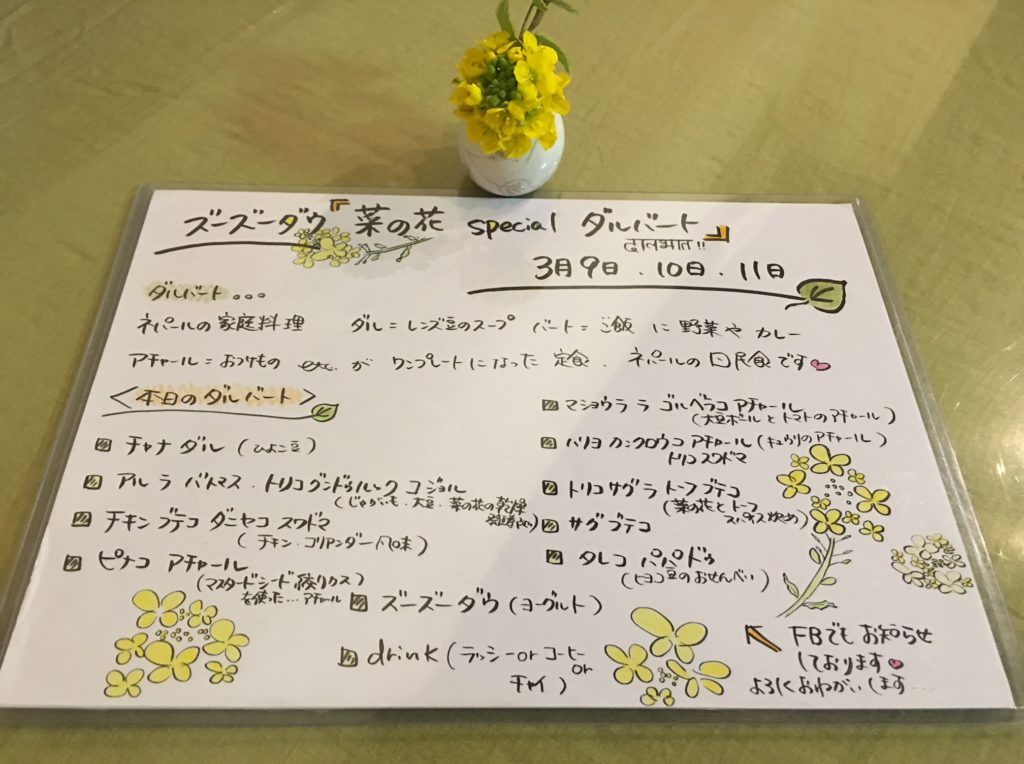

小さなカトリに入った3種のアチャールは、右からマショウラ・ラ・ゴルベラ・コ・アチャール(大豆ボールとトマト)、ピナ・コ・アチャール(マスタードシード絞りかす)、ハリヨ・カンクロウ・コ・トリ・コ・スワドマ(胡瓜)です。

小さなカトリに入った3種のアチャールは、右からマショウラ・ラ・ゴルベラ・コ・アチャール(大豆ボールとトマト)、ピナ・コ・アチャール(マスタードシード絞りかす)、ハリヨ・カンクロウ・コ・トリ・コ・スワドマ(胡瓜)です。 胡瓜のアチャールには、トリ・コ・スワドマと名が示す様に菜種油が使われ、

胡瓜のアチャールには、トリ・コ・スワドマと名が示す様に菜種油が使われ、 これまたアブラナ科のマスタードシードから油を搾り取った「かす」が、少し苦みも含むアチャールに仕上げられています。ネパールでもあまり見かけない珍しい一品とのことです。

これまたアブラナ科のマスタードシードから油を搾り取った「かす」が、少し苦みも含むアチャールに仕上げられています。ネパールでもあまり見かけない珍しい一品とのことです。 バート(ご飯)の上にもトリ・コ・サグ・ラ・トウフ・ブテコ(菜の花とトウフのスパイス炒め)と、まさしく「菜の花づくし」です。

バート(ご飯)の上にもトリ・コ・サグ・ラ・トウフ・ブテコ(菜の花とトウフのスパイス炒め)と、まさしく「菜の花づくし」です。 サグ・ブテコ(青菜炒め)はさすがに菜の花だと重なってしまうので小松菜とのことですが、小松菜も立派なアブラナ科です。「アブラナ科づくし」に相違ありません。今回のダルは菜の花に合わせた黄色い色調のチャナ・ダル、マスはブテコ・ククラ・コ・マス・ダニヤ・コ・スワドマ(チキンのコリアンダー風味)でした。

サグ・ブテコ(青菜炒め)はさすがに菜の花だと重なってしまうので小松菜とのことですが、小松菜も立派なアブラナ科です。「アブラナ科づくし」に相違ありません。今回のダルは菜の花に合わせた黄色い色調のチャナ・ダル、マスはブテコ・ククラ・コ・マス・ダニヤ・コ・スワドマ(チキンのコリアンダー風味)でした。 各テーブルでも、菜の花がお迎えです。

各テーブルでも、菜の花がお迎えです。 デザートはもはや定番とも言える備前焼の器に入ったズーズーダゥですが、ここにも菜の花を見つけることが出来る徹底ぶりです。

デザートはもはや定番とも言える備前焼の器に入ったズーズーダゥですが、ここにも菜の花を見つけることが出来る徹底ぶりです。

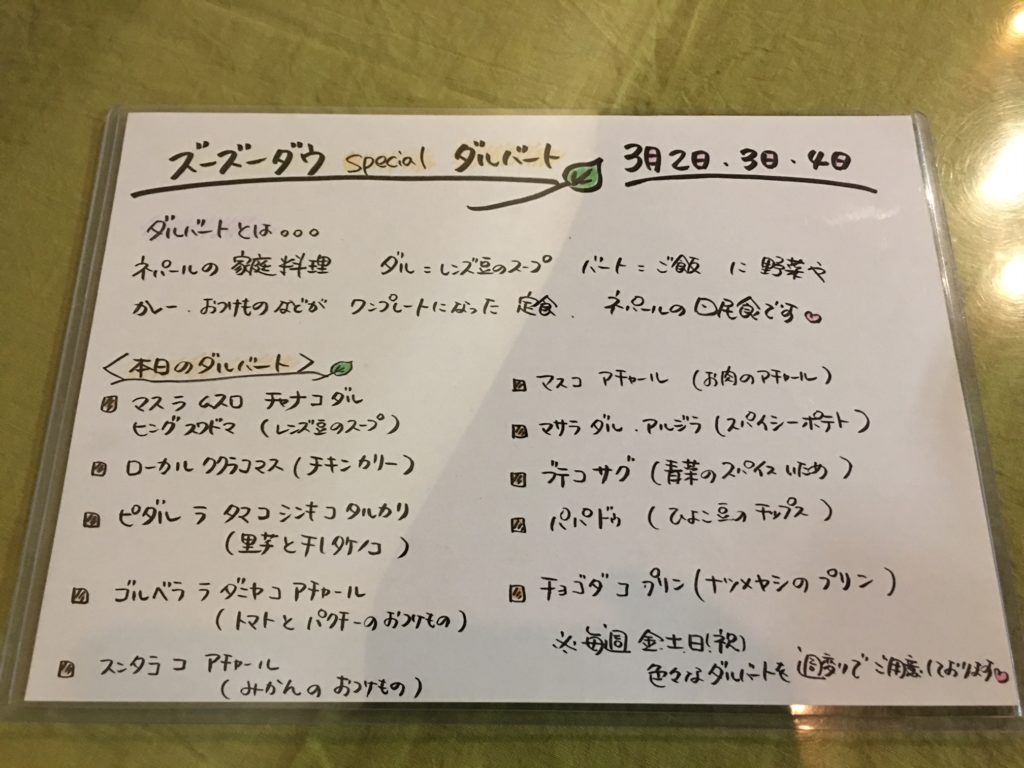

ダルはマス・ラ・ムスロ・チャナ・コ・ダル・ヒング・スワドマ(ヒングを使ったミックスダル)、マス(肉料理)はローカル・ククラ・コ・マス(骨付きチキン)です。

ダルはマス・ラ・ムスロ・チャナ・コ・ダル・ヒング・スワドマ(ヒングを使ったミックスダル)、マス(肉料理)はローカル・ククラ・コ・マス(骨付きチキン)です。 大きい器のタルカリはピダルPidhaalu・ラ・タマTaama・コ・シンキ・コ・タルカリ(里芋と干し筍)でした。干し筍は3時間かけて戻されたそうで、予想以上に膨らんだと店主カドカさんが仰られました。同じ乾燥野菜で、干し大根などはチャナ(チャーナ)という表現なのに、この筍の時は何故シンキと言う表現なのか尋ねてみました。どうやらざっくり大きめに切って干すのがチャナで、細かく切って干すのがシンキの様です。生の筍を細く切ったのでは味わえない食感と滋味が楽しめるタマ・コ・シンキでした。里芋との組み合わせも、和食の煮物の場合とはまた違った相性の良さです。

大きい器のタルカリはピダルPidhaalu・ラ・タマTaama・コ・シンキ・コ・タルカリ(里芋と干し筍)でした。干し筍は3時間かけて戻されたそうで、予想以上に膨らんだと店主カドカさんが仰られました。同じ乾燥野菜で、干し大根などはチャナ(チャーナ)という表現なのに、この筍の時は何故シンキと言う表現なのか尋ねてみました。どうやらざっくり大きめに切って干すのがチャナで、細かく切って干すのがシンキの様です。生の筍を細く切ったのでは味わえない食感と滋味が楽しめるタマ・コ・シンキでした。里芋との組み合わせも、和食の煮物の場合とはまた違った相性の良さです。 小さなカトリに入ったアチャール3種は左から、甘く仕上がったゴルベラ・ラ・ダニヤ・コ・アチャール(トマトとコリアンダー)、酸味と甘みのスンタラ・コ・アチャール(みかん)、生姜がよく効いたマス・コ・アチャール(鶏肉のアチャール)でした。

小さなカトリに入ったアチャール3種は左から、甘く仕上がったゴルベラ・ラ・ダニヤ・コ・アチャール(トマトとコリアンダー)、酸味と甘みのスンタラ・コ・アチャール(みかん)、生姜がよく効いたマス・コ・アチャール(鶏肉のアチャール)でした。 バート(ご飯)の左右にはパパドゥ(ひよこ豆のチップス)とブテコ・サグ(青菜炒め)がいつもの様に控え、上にはマサラ・ダル・アル・ジラ(スパイシーポテト)が載っていました。

バート(ご飯)の左右にはパパドゥ(ひよこ豆のチップス)とブテコ・サグ(青菜炒め)がいつもの様に控え、上にはマサラ・ダル・アル・ジラ(スパイシーポテト)が載っていました。 デザートはチョゴダChodda・コ・プリン(ナツメヤシ、デーツのプリン)でした。デーツは中近東のイメージしかなかったのですが、ネパール料理でもよく使われるとのことで、デーツを入れたキールKhir等も美味しいと教えて頂きました。

デザートはチョゴダChodda・コ・プリン(ナツメヤシ、デーツのプリン)でした。デーツは中近東のイメージしかなかったのですが、ネパール料理でもよく使われるとのことで、デーツを入れたキールKhir等も美味しいと教えて頂きました。 仕事を終えて遅い時間に伺いましたので、食べ終わる頃には他のお客さんも帰られていました。手が空いたので、何時ものチヤではなく、ピカ・チヤ(ストレートティー)を試しますかと淹れて下さいました。

仕事を終えて遅い時間に伺いましたので、食べ終わる頃には他のお客さんも帰られていました。手が空いたので、何時ものチヤではなく、ピカ・チヤ(ストレートティー)を試しますかと淹れて下さいました。 Aduwa生姜とTimmurネパール山椒入りです。香ばしいTimmurの香りも楽しませて頂きました。

Aduwa生姜とTimmurネパール山椒入りです。香ばしいTimmurの香りも楽しませて頂きました。

写真11時方向のカトリに入った

写真11時方向のカトリに入った

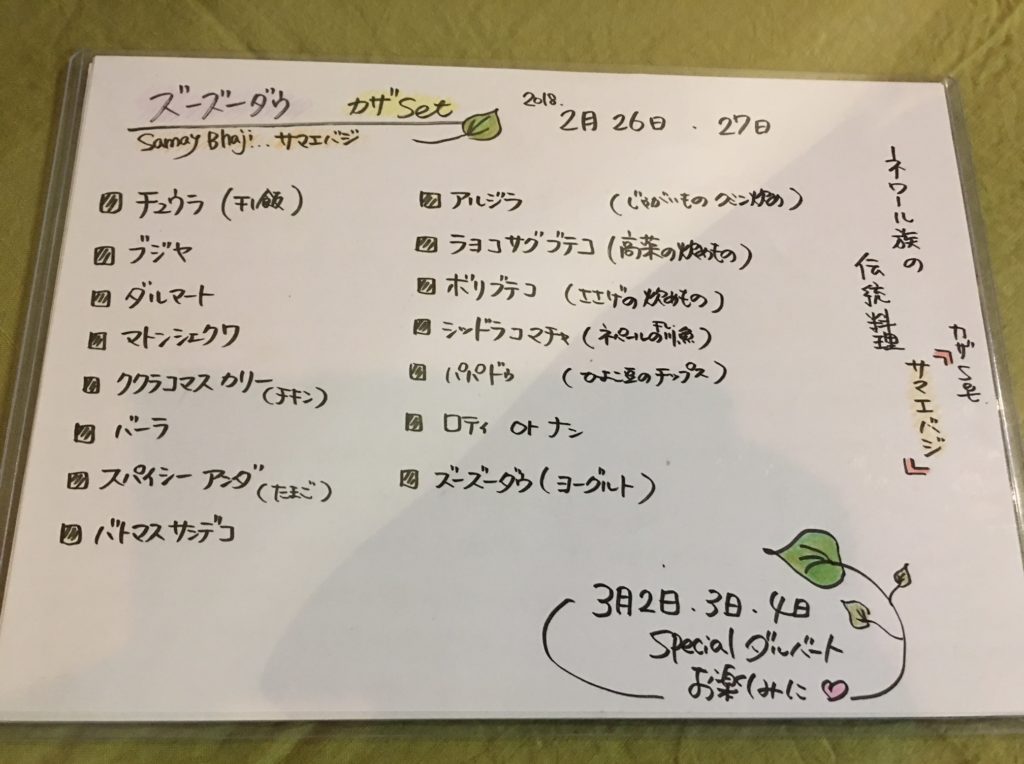

今回供されたサマエバジセットには、ロティかナンが付き、先週末のスペシャルダルバートから再登場のズーズーダゥJuju Dhauも頂くことが出来ます。オプションとして水牛のスクティSukuti、マトンのチョイラChhoilaが用意されていました。折角ですので、どちらもお願いすると、豪華ディナーとなりました。

今回供されたサマエバジセットには、ロティかナンが付き、先週末のスペシャルダルバートから再登場のズーズーダゥJuju Dhauも頂くことが出来ます。オプションとして水牛のスクティSukuti、マトンのチョイラChhoilaが用意されていました。折角ですので、どちらもお願いすると、豪華ディナーとなりました。

お店で頂ける料理の数々は

お店で頂ける料理の数々は ミックスダルなどで良く用いられるインド産の物とは違い、豆の粒がやや大きめの様です。

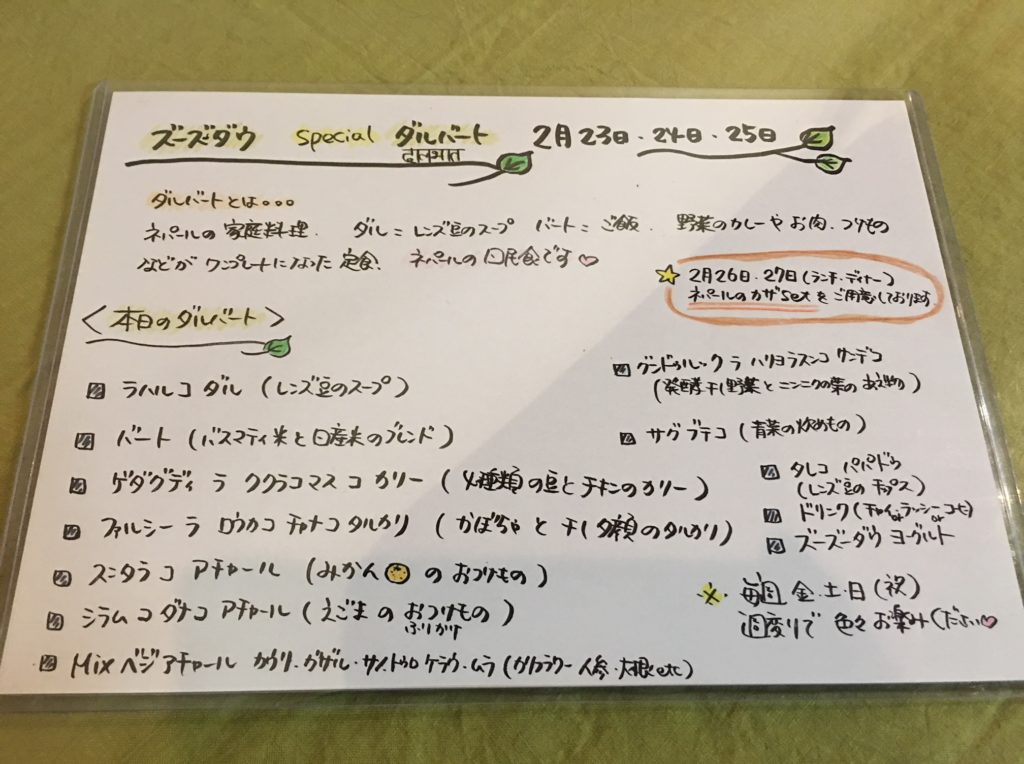

ミックスダルなどで良く用いられるインド産の物とは違い、豆の粒がやや大きめの様です。 肉料理マスはゲダグディ・ラ・ククラ・コ・マス・コ・カリー(4種類の豆とチキンのカリー)です。豆とチキンは別々に下拵えする一手間をかけられています。

肉料理マスはゲダグディ・ラ・ククラ・コ・マス・コ・カリー(4種類の豆とチキンのカリー)です。豆とチキンは別々に下拵えする一手間をかけられています。 ファルシー・ラ・ロウカコチャナ・コ・タルカリ(カボチャと干瓢のタルカリ)は南瓜と夕顔の甘味が楽しめます。

ファルシー・ラ・ロウカコチャナ・コ・タルカリ(カボチャと干瓢のタルカリ)は南瓜と夕顔の甘味が楽しめます。 アチャールは3品、スンタラ・コ・アチャール(みかんのアチャール)、

アチャールは3品、スンタラ・コ・アチャール(みかんのアチャール)、 mixベジアチャール(カリフラワー2種、人参、大根、豆)と、シラム・コ・ダナ・コ・アチャール(エゴマ)でした。

mixベジアチャール(カリフラワー2種、人参、大根、豆)と、シラム・コ・ダナ・コ・アチャール(エゴマ)でした。

Silamは英語ではPerillaで、

Silamは英語ではPerillaで、

デザートのズーズーダゥ(カドカさんの故郷バクタブル名物のヨーグルト)は寒すぎて上手く固まらない時期が続いていたそうですが、ようやく上手く仕上がり、知人の陶芸家さんにお願いして焼いて頂いたという備前焼の器と共に登場です。

デザートのズーズーダゥ(カドカさんの故郷バクタブル名物のヨーグルト)は寒すぎて上手く固まらない時期が続いていたそうですが、ようやく上手く仕上がり、知人の陶芸家さんにお願いして焼いて頂いたという備前焼の器と共に登場です。

これをアチャールに仕上げられたとのことです。

これをアチャールに仕上げられたとのことです。 日本ではあまり頂く機会のないメティコアチャールですがネパールでは食べられることも多く、瓶詰等でも売っているとの事でした。webで検索してみると

日本ではあまり頂く機会のないメティコアチャールですがネパールでは食べられることも多く、瓶詰等でも売っているとの事でした。webで検索してみると

この日のダルはヒングを使ったヒングハレコマスラムスロコダルで、メインとなる肉が、ダッロバナエコマスコカリー(豚・チキンのスパイシーボール)でした。これも初登場です。

この日のダルはヒングを使ったヒングハレコマスラムスロコダルで、メインとなる肉が、ダッロバナエコマスコカリー(豚・チキンのスパイシーボール)でした。これも初登場です。 人参・キノコ・ブロッコリーのタルカリ、ガージャル・チャウラ・ブロカウリ・コ・タルカリが大きなカトリに入っています。バートの左右には、お決まりのポレコ・パシュパティパパドゥ、サグ・ブテコが添えられ、上にはシッドラ・ラ・オッカル・ブテコ(干し魚と胡桃)が載っています。

人参・キノコ・ブロッコリーのタルカリ、ガージャル・チャウラ・ブロカウリ・コ・タルカリが大きなカトリに入っています。バートの左右には、お決まりのポレコ・パシュパティパパドゥ、サグ・ブテコが添えられ、上にはシッドラ・ラ・オッカル・ブテコ(干し魚と胡桃)が載っています。

デザートのチヤ プリンもチヤと一緒に頂きました。

デザートのチヤ プリンもチヤと一緒に頂きました。

カウリ・コ・アチャールとしてもう一品登場です。どこか郷愁を感じる味わいです。

カウリ・コ・アチャールとしてもう一品登場です。どこか郷愁を感じる味わいです。

アチャールのもう一品は枝豆ハリヨ・バトマス・コ・アチャールで、彩りを添えています。

アチャールのもう一品は枝豆ハリヨ・バトマス・コ・アチャールで、彩りを添えています。 ごはんバートの左右にはいつも通り、ポレコ・パシュパティ・パパドゥ(レンズ豆のチップス)とサグ・ブテコ(青菜炒め)が並び、上にはスングル・コ・カン・ブテコ・トリコ・スワドマ(豚耳のマスタードシード炒め)が載っています。

ごはんバートの左右にはいつも通り、ポレコ・パシュパティ・パパドゥ(レンズ豆のチップス)とサグ・ブテコ(青菜炒め)が並び、上にはスングル・コ・カン・ブテコ・トリコ・スワドマ(豚耳のマスタードシード炒め)が載っています。