バクタプルの駐車場の近くに、お薦めの美味しいカジャ屋さんがあるとのことで教えて頂きました。「Bal Bhai Khaja Ghar バル バイ カジャ ガー」さんがそのお店です。 お腹がすいていなかったので、お店の中を見せて頂くだけでした。写真もどうぞとのことでしたので撮らせていただきました。

お腹がすいていなかったので、お店の中を見せて頂くだけでした。写真もどうぞとのことでしたので撮らせていただきました。 コンロの上あたりでは、肉が干され、スクティの製造中でした。

コンロの上あたりでは、肉が干され、スクティの製造中でした。

投稿者: フクロウ

Prushottam Newari Khaja Ghar プルショッタム ネワリ カジャ ガー(Bhaktapur)

「Prushottam Newari Khaja Ghar プルショッタム ネワリ カジャ ガー 」さんへ昨年に続き訪れました。Nagalkot Rd. ナガルコットロード沿いにある青い看板の下を奥に進みます。 通路を進み、右手に奥の平屋建ての建物の入り口が見えてきます。

通路を進み、右手に奥の平屋建ての建物の入り口が見えてきます。 珍客の日本人の事をしっかりと覚えて下さっていました。早速この日の料理を見せて頂きます。

珍客の日本人の事をしっかりと覚えて下さっていました。早速この日の料理を見せて頂きます。 チウラを中心に数点盛って頂きました。

チウラを中心に数点盛って頂きました。

バフチョイラも欠かせません。

今年もお元気そうな姿でした。

ミックスダル @ ターメリック Turmeric(西宮市甲子園口)

「ターメリック Turmeric」さんでは、不定期ながらダルバートの提供を続けられる様で、9月29日、30日のランチタイムのみお店を開けられました。 作り手がミンさんからキランさんにかわった直後、ダルの味の変化をしっかり感じましたが、今回もさらにキランさん好みの味付け、仕様に変わっている様でした。使われている豆は、マス Mas、ムスロ Musro、チャナ Chana、ラハル Rahal の4種類ですが、しっかりと豆の食感も楽しめる位、豆の形が残るように調理されています。仕事を終えて遅い時間に伺いましたので、他のお客さんが帰られた後に楽しいダル談義です。どうやらキランさんは私と同じで、豆の形が残るくらいが好みの様ですが、奥様は逆に粒が分からない位がお好きの様です。チャナをもし使う場合はしっかりと潰すそうです。

作り手がミンさんからキランさんにかわった直後、ダルの味の変化をしっかり感じましたが、今回もさらにキランさん好みの味付け、仕様に変わっている様でした。使われている豆は、マス Mas、ムスロ Musro、チャナ Chana、ラハル Rahal の4種類ですが、しっかりと豆の食感も楽しめる位、豆の形が残るように調理されています。仕事を終えて遅い時間に伺いましたので、他のお客さんが帰られた後に楽しいダル談義です。どうやらキランさんは私と同じで、豆の形が残るくらいが好みの様ですが、奥様は逆に粒が分からない位がお好きの様です。チャナをもし使う場合はしっかりと潰すそうです。  マス(肉)は今回もドライタイプのブトゥワで、キランさんの思い描く名脇役としてのマトンです。主役のダルを邪魔せず、引き立たせてくれます。

マス(肉)は今回もドライタイプのブトゥワで、キランさんの思い描く名脇役としてのマトンです。主役のダルを邪魔せず、引き立たせてくれます。 タルカリは、アルタマボリ(発酵筍とじゃが芋、ささげ)と、

タルカリは、アルタマボリ(発酵筍とじゃが芋、ささげ)と、 ブロッコリーとじゃが芋、

ブロッコリーとじゃが芋、 アチャールは胡瓜、ケラウ、じゃが芋と、小魚でした。

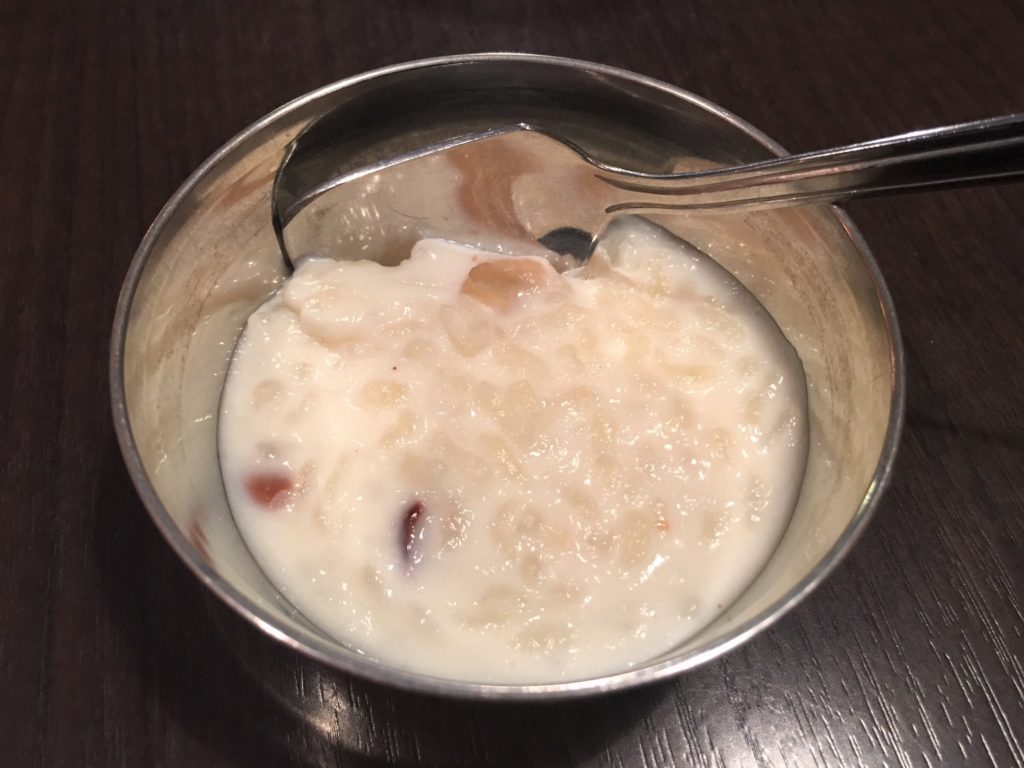

アチャールは胡瓜、ケラウ、じゃが芋と、小魚でした。 添えられたキールとチヤも頂きました。

添えられたキールとチヤも頂きました。

JR甲子園口駅南側のほんわか商店街にある、ターメリックさんで頂ける美味しいネパール料理の数々は

→「ターメリック Turmeric(西宮市甲子園口)」

ターメリック Turmeric

西宮市甲子園口2-24-28

https://twitter.com/turmericrest1

http://www.turmeric-kiran.co.jp/

鰆のジョル @ ダルバート食堂(大阪市中央区)

ダルバート食堂さんへ、ついつい足が向いてしまいます。週替わりのフィッシュカレー、人参のアチャール、赤唐辛子をお願いしました。 さらに追加の砂肝のチョイラは別皿で添えて頂きました。

さらに追加の砂肝のチョイラは別皿で添えて頂きました。 この日の魚は鰆でした。前日は鯖だったとのことです。

この日の魚は鰆でした。前日は鯖だったとのことです。 何故か人参のアチャールを頼みたくなってしまいます。

何故か人参のアチャールを頼みたくなってしまいます。 デフォルトで添えられるアチャール等もしっかりとした味です。

デフォルトで添えられるアチャール等もしっかりとした味です。 ランチタイムの遅い時間に伺いましたので、丁度鰆のカレーが底をついた様で、あらたにラビンさんが手際よく作るところを見ながらチヤを頂きました。

ランチタイムの遅い時間に伺いましたので、丁度鰆のカレーが底をついた様で、あらたにラビンさんが手際よく作るところを見ながらチヤを頂きました。

大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅からも近い、お店で頂ける美味しい料理の数々は

→「ダルバート食堂(大阪市中央区)」

ダルバート食堂

大阪市中央区内久宝寺町3-3-16

http://dalbhat-shokudo.com/

https://twitter.com/dalbhat_nepal

鰯とアムリのジョル @ “few” インド&ネパール料理レストラン(川西市平野)

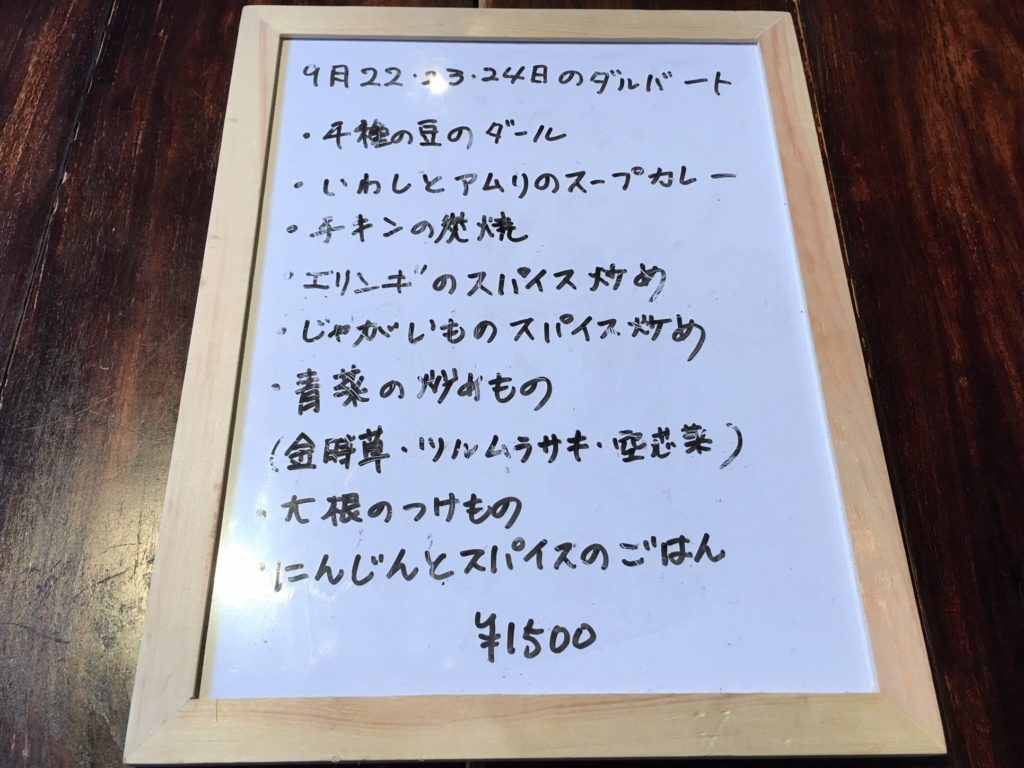

久しぶりに魚とアムリ(オムリ) Amli のジョルが週末に供されるダルバートに登場とのことで、能勢電鉄川西駅前の「インド&ネパール料理レストラン” few “フュー」さんに伺いました。

前回は鰤などを使っておられましたが、今回は鰯です。川魚のジョルなどと同じように、マリネした鰯を一度揚げてから使っておられます。揚げた鰯の香ばしさと、Amli の酸味が相まって、個人的には鰤の時よりも好みの出来上がりです。

前回は鰤などを使っておられましたが、今回は鰯です。川魚のジョルなどと同じように、マリネした鰯を一度揚げてから使っておられます。揚げた鰯の香ばしさと、Amli の酸味が相まって、個人的には鰤の時よりも好みの出来上がりです。 サグは青菜のミックスの炒め物で、この日は金時草、ツルムラサキ、空心菜との事でした。

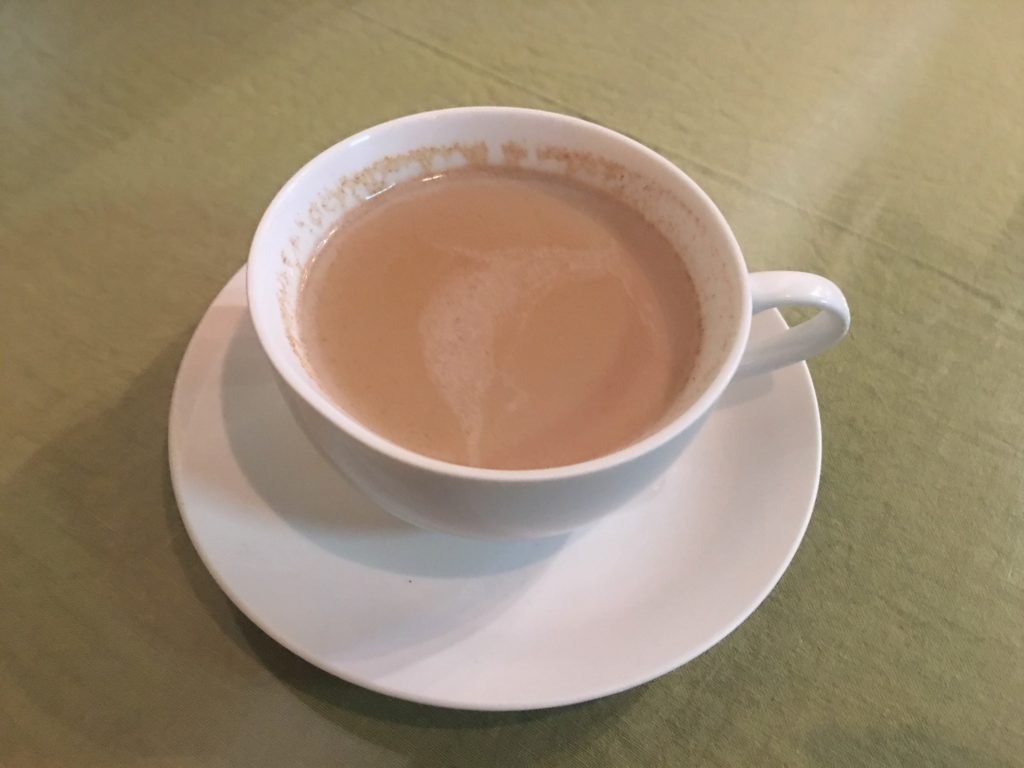

サグは青菜のミックスの炒め物で、この日は金時草、ツルムラサキ、空心菜との事でした。 最後にチヤも頂きました。

最後にチヤも頂きました。

能勢電鉄平野駅前のお店で頂ける美味しいネパール料理は

→「”few” インド&ネパール料理レストラン(川西市平野)」

”few” インド&ネパール料理レストラン

兵庫県川西市平野3-3-24ルームス1F

https://ja-jp.facebook.com/kawanishi.few/

秋刀魚カリー @ ネパールのごちそう jujudhau ズーズーダゥ(池田市)

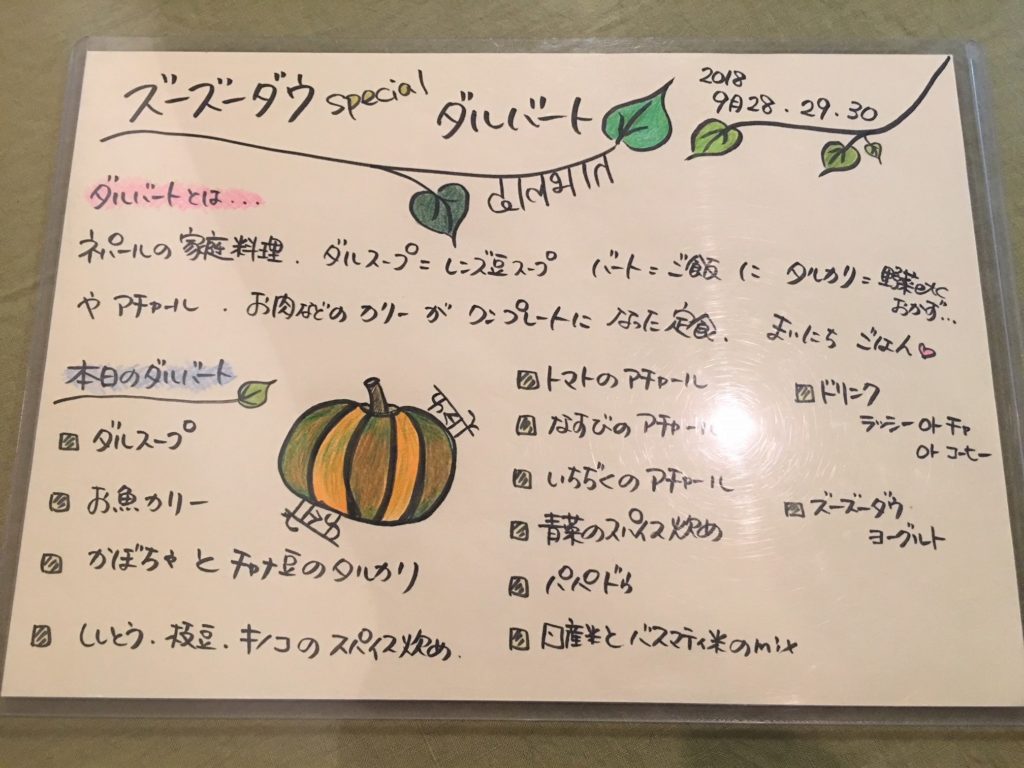

初めてのお客様には気が付いてもらえないかもしれませんが、何度か頂くうちに、惜しみなく手間暇をかけて作られていることが分かってくるダルバート、「ネパールのごちそうjujudhau ズーズーダゥ」さんの週末のダルバートです。

今週のダルは、使われる豆は何時もの様にマス Mas とムスロMusuro ですが、豆の形が残るように、味付けもシンプルめで、豆そのものの食感と味を楽しむ仕上がりです。毎週毎週味が異なるので、楽しみです。

今週のダルは、使われる豆は何時もの様にマス Mas とムスロMusuro ですが、豆の形が残るように、味付けもシンプルめで、豆そのものの食感と味を楽しむ仕上がりです。毎週毎週味が異なるので、楽しみです。 マスは、初登場の魚、しかも秋刀魚です。骨ごと食べることが出来るように下拵えされ、口に入れた瞬間、ます甘みが広がり、後からスパイスが広がります。見た目には気が付きませんが、甘味は隠し味のフルーツ4種によって醸し出されていそうです。ジョル Jhol というには汁気が少なく、メニューでは「カリー」という表現を使われていました。

マスは、初登場の魚、しかも秋刀魚です。骨ごと食べることが出来るように下拵えされ、口に入れた瞬間、ます甘みが広がり、後からスパイスが広がります。見た目には気が付きませんが、甘味は隠し味のフルーツ4種によって醸し出されていそうです。ジョル Jhol というには汁気が少なく、メニューでは「カリー」という表現を使われていました。 タルカリは南瓜とチャナ豆と表記されていますが、他にはニラ、青葱、自家製の切干大根などが入っています。こちらも口に入れた時に野菜の甘味をまず感じ、あとからスパイスが効いてくる味付けです。

タルカリは南瓜とチャナ豆と表記されていますが、他にはニラ、青葱、自家製の切干大根などが入っています。こちらも口に入れた時に野菜の甘味をまず感じ、あとからスパイスが効いてくる味付けです。 アチャールは3種、まずは果物のアチャールシリーズ、今回は無花果でした。カドカさん自ら乾燥させた無花果がベースになっており、甘味が勝ち過ぎないアチャールとしての仕上がりです。

アチャールは3種、まずは果物のアチャールシリーズ、今回は無花果でした。カドカさん自ら乾燥させた無花果がベースになっており、甘味が勝ち過ぎないアチャールとしての仕上がりです。 茄子のアチャールは、他のお店で見かけるようなマッシュされた茄子を予想していましたが、手で裂いて茄子の食感が残る様に配慮されたものでした。

茄子のアチャールは、他のお店で見かけるようなマッシュされた茄子を予想していましたが、手で裂いて茄子の食感が残る様に配慮されたものでした。 もう一つのトマトのアチャールも、毎回趣向が変わりますが、今回はトマトのフレッシュさが活かされていました。

もう一つのトマトのアチャールも、毎回趣向が変わりますが、今回はトマトのフレッシュさが活かされていました。 バートの左右にはパパドゥとサグ、上には獅子唐、キノコ、枝豆のスパイス炒めです。

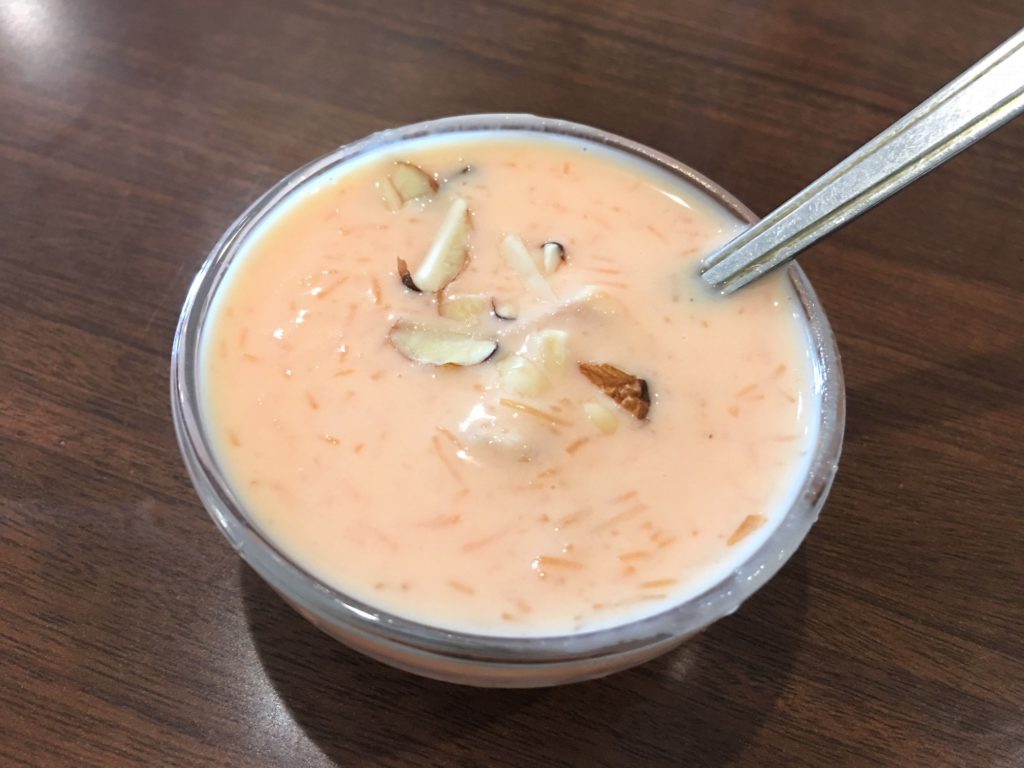

バートの左右にはパパドゥとサグ、上には獅子唐、キノコ、枝豆のスパイス炒めです。 デザートは毎週頂いても飽きることのないズーズーダゥ、

デザートは毎週頂いても飽きることのないズーズーダゥ、 チヤも最後に頂きました。

チヤも最後に頂きました。

阪急宝塚線池田駅すぐのお店で頂ける、美味しい料理の数々は

→「jujudhau ズーズーダゥ(池田市)ネパールのごちそう」

ネパールのごちそう

jujudhau

ズーズーダゥ

鯛、疣鯛(ウオゼ) @ ラベア RABEA(奈良市)

奈良市の「ラベア RABEA」さんで供されるバングラデシュ料理には、その日の仕入れによって異なりますが、魚料理も一品は用意されている様です。

ある日の一皿には、鯛のブナがチキンブナやダルと一緒に登場しました。

別の日には、疣鯛(関西ではウオゼ)が登場です。どうやら、同じスズキ目のマナガツオに近い魚として、使われた様です。

別の日には、疣鯛(関西ではウオゼ)が登場です。どうやら、同じスズキ目のマナガツオに近い魚として、使われた様です。 この日のダルはモロヘイヤ入りでした。

この日のダルはモロヘイヤ入りでした。 チリボッタとアチャールも添えて頂きました。

チリボッタとアチャールも添えて頂きました。 何時もマンゴーラッシーも頂きます。

何時もマンゴーラッシーも頂きます。 お店には魚図鑑がおいてあり、ラベアさん、日本の魚を調べておられますが、泥鰌に興味津々との事です。似たような魚をバングラデシュでも料理に使い、美味しいのだそうで、泥鰌が登場する日も遠くないかもしれません。

お店には魚図鑑がおいてあり、ラベアさん、日本の魚を調べておられますが、泥鰌に興味津々との事です。似たような魚をバングラデシュでも料理に使い、美味しいのだそうで、泥鰌が登場する日も遠くないかもしれません。

お店で頂ける美味しい料理の数々は

→「バングラデシュレストラン ラベア RABEA(奈良市)」

バングラデシュレストラン

ラベア

Bangladeshi Restaurant

RABEA

奈良市南魚屋町6-1-1

Goshtaba ゴシュタバ @ 大阪ハラールレストラン(大阪市西淀川区)

連休中のスペシャルメニューで Goshtaba (Gushtaba) ゴシュタバが供されるとのことで、大阪ハラールレストランさんに伺いました。 ゴシュタバの単品と、ロティ、ラッシーをお願いしました。

ゴシュタバの単品と、ロティ、ラッシーをお願いしました。 大阪ハラールレストランでは初登場との事で、お目当てのお客さんも多そうでした。Ethnic meat products of Kashmiri wazwan: a review の記事からゴシュタバの説明を拾うと、

大阪ハラールレストランでは初登場との事で、お目当てのお客さんも多そうでした。Ethnic meat products of Kashmiri wazwan: a review の記事からゴシュタバの説明を拾うと、

Goshtaba is a popular restructured meat product of wazwan. It is prepared from meat emulsion with added fat, salt, and spices and cooked in curd. It is made by continuous pounding of hot boned mutton along with mutton fat, salt, and spices using indigenous equipment. Goshtaba differs from rista mainly in flavor profile owing to the basic differences in the formulation of gravy, and goshtaba balls are larger than rista balls.

とあり、作り方を読んで、マトンとヨーグルトベースのグレービーの味を楽しみにしていました。

アバシィさんによると、他の2品がマトンなので、ゴシュタバはチキンにしたそうです。「他の料理をチキンにして、ゴシュタバをマトンにして」と突っ込みたくなったのは、私だけではなかったようです。

アバシィさんによると、他の2品がマトンなので、ゴシュタバはチキンにしたそうです。「他の料理をチキンにして、ゴシュタバをマトンにして」と突っ込みたくなったのは、私だけではなかったようです。

ファルーダ Falooda も頂き、 チャイも追加で頂いていると、

チャイも追加で頂いていると、 デザートをもう一つ持って来て下さいました。

デザートをもう一つ持って来て下さいました。

大阪ハラールレストラン

Osaka Halal Restaurant

大阪市西淀川区大和田4-13-2

http://osaka-halal-restaurant.jp/

兵庫ハラールレストラン Hyogo Halal Restaurant(神戸市中央区)

兵庫ハラールレストラン Hyogo Halal Restaurant がオープンしたとのことで、ランチタイムに伺いました。

税込み1000円のbuffetで、料理の内容は日替わりの様です。パキスタン料理が頂けるものと思っていましたが、この日は中華料理でした。

税込み1000円のbuffetで、料理の内容は日替わりの様です。パキスタン料理が頂けるものと思っていましたが、この日は中華料理でした。 真ん中小さな器にはデーツが盛られています。

真ん中小さな器にはデーツが盛られています。

ワンドリンクのサービス付きでした。

ワンドリンクのサービス付きでした。

兵庫ハラールレストラン

Hyogo Halal Restaurant

神戸市中央区神若通 6-2-13

Siddhi Lakshmi Temple シッディラクシュミ寺院(Bhaktapur バクタプル)

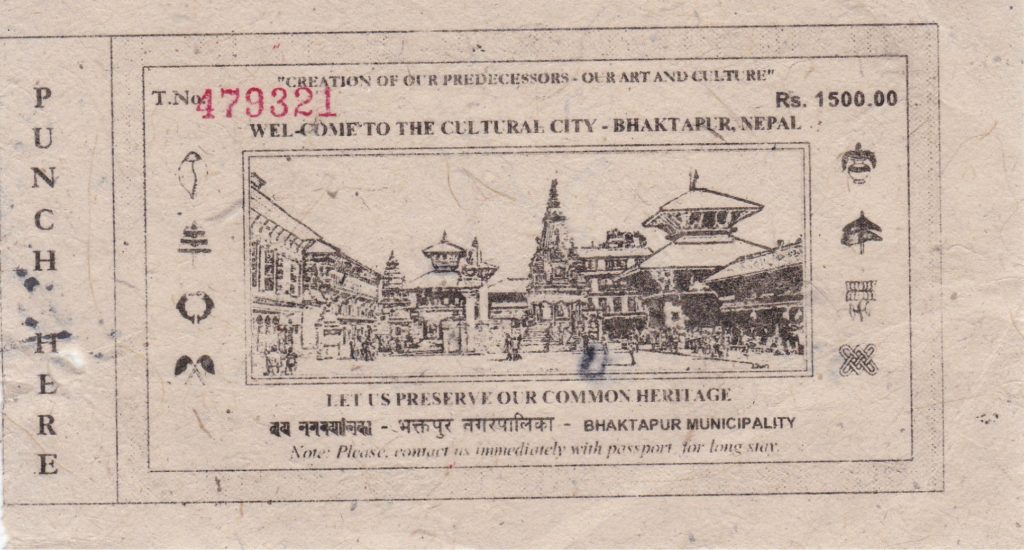

Changu Narayan チャングナラヤンを後にして、Bhaktapur バクタプルの復興の現況を見ておきたくDurbar Square ダルバール広場を訪れました。昨年と同じく、ここでも入場料1500ルピー(約1500円)をきちんと支払います。 券に描かれている景観の左奥のシカラ様式の建物がSiddhi Lakshmi Temple シッディラクシュミ寺院です。昨年訪れた時には基壇を残して、上部構造は無くなっており、崩落したのかと思っていたのですが、

券に描かれている景観の左奥のシカラ様式の建物がSiddhi Lakshmi Temple シッディラクシュミ寺院です。昨年訪れた時には基壇を残して、上部構造は無くなっており、崩落したのかと思っていたのですが、 Government of Nepal, Ministry of Culture, Tourism, and Civil Aviation, Department of Archaeology が、Submission of SoC Report on Kathmandu Valley World Heritage Property (Nepal) (C121). と題してUNESCO World Heritage Centerに提出した書類には、

Government of Nepal, Ministry of Culture, Tourism, and Civil Aviation, Department of Archaeology が、Submission of SoC Report on Kathmandu Valley World Heritage Property (Nepal) (C121). と題してUNESCO World Heritage Centerに提出した書類には、

The Siddhi Laxmi Temple is a 17th century Shikhara style stone temple, dedicated to goddess Siddhi Laxmi located at south eastern corner of the 55 windows. Earthquake had damaged the Temple with major cracks at South side. Considering the possibility of future collapse of the monuments, measured detail drawings were prepared and the structure was carefully dismantled.

Now the restoration of the temple is in progress. All the stone of the temple are being reused but all the wood is replaced by new strong Sal wood. Conservation of the plinth level is completed and present work is progressing in main sanctum level erecting required all wooden pillars.

と記載されていますので、詳細な記録をとった後に、一旦解体して、再度組み上げた様です。1年間でかなり再建が進んでいました。 入場券のほぼ中央やや右に描かれている、シカラ様式の美しい建物 Vatsala (Vatshala) Druga Temple バトサラ ドゥルガ寺院の方は、ようやく1段目が再建されていました。

入場券のほぼ中央やや右に描かれている、シカラ様式の美しい建物 Vatsala (Vatshala) Druga Temple バトサラ ドゥルガ寺院の方は、ようやく1段目が再建されていました。 先の報告書の記載によると、こちらの方は、地震で完全に崩壊しており、調査の結果基礎部分はしっかりしていることが分かったので、その上に再建が始まったようです。

先の報告書の記載によると、こちらの方は、地震で完全に崩壊しており、調査の結果基礎部分はしっかりしていることが分かったので、その上に再建が始まったようです。

The restoration work of Vatsala temple is in rapid progress. Directly in front of the palace and beside the statue of king Bhupatendra Malla and next to the Big Bell is the Vatshala Devi Temple. This Shikhar style temple was entirely constructed in sandstone and is built upon a three-stage plinth, and has similarities to the Krishna temple of Patan. It is dedicated to Vatsala Devi, a form of the goddess Durga. The temple was originally built by King Jitamitra Malla in 1696 A.D. The structure that can be seen today, however, is reconstructed by King Bhupatindra Malla and dates back to the late 17th or early 18th century. The Vatshala temple was completely collapsed by the earthquake. The foundation of the temple was examined through rescue archaeological excavation executed by DoA with the support of UNESCO Kathmandu office and Durham University, London. Since the foundation of the temple was found strong enough, the temple is being restored over the original foundation. Total responsibility of the restoration is taken by Bhaktapur Municipality with close coordination of Department.