前回訪問時にオーナーとポルロティの話になったので、頂きたかったのですが、用意がないとのことで、無難にライス&カリーのプレートをマトンでお願いしました。 マトンカリーは骨付きで、

マトンカリーは骨付きで、 副菜は、大根、キャベツ、

副菜は、大根、キャベツ、 ポルサンボーラ、パリップと並びます。

ポルサンボーラ、パリップと並びます。 最後にキリテーを頂きました。

最後にキリテーを頂きました。 JR環状線福島駅、JR東西線新福島駅近くのお店で頂ける美味しい料理の数々は

JR環状線福島駅、JR東西線新福島駅近くのお店で頂ける美味しい料理の数々は

→「アリヤ ALIYA Sri Lankan Restaurant & Bar (大阪市福島区)」

ALIYA

Sri Lankan Restaurant & Bar

大阪市福島区福島2-7-24 NANEIビル2F

https://www.facebook.com/1035576569986009/posts/1039298926280440/

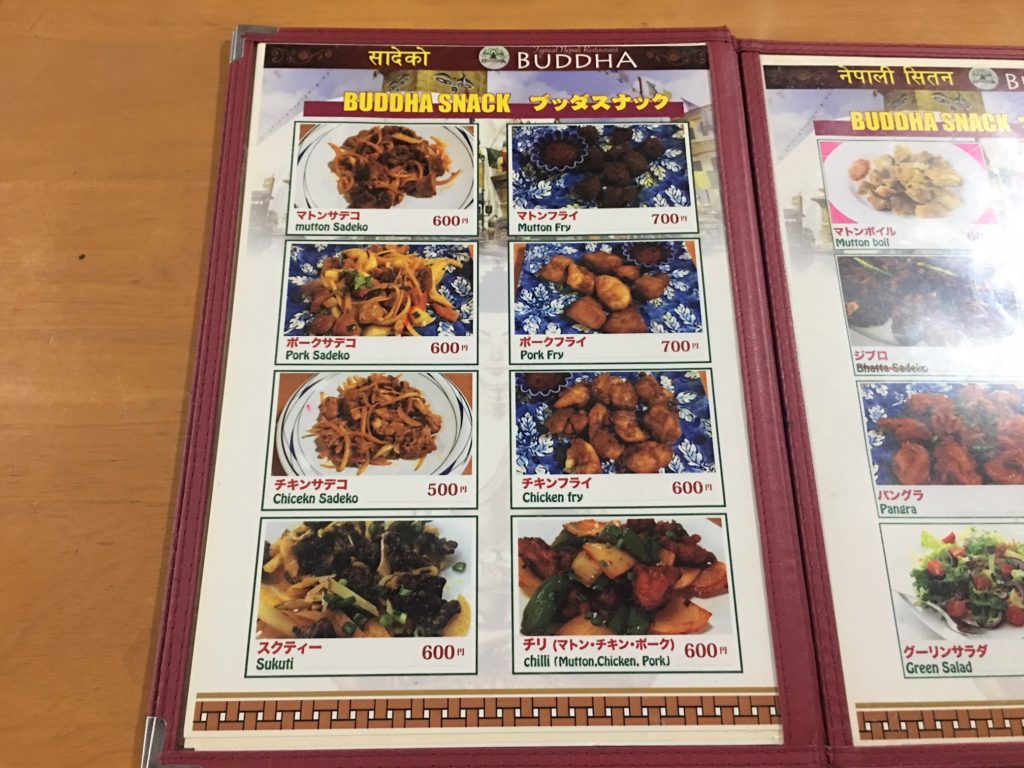

セットメニューは魅力的なラインナップで、

セットメニューは魅力的なラインナップで、 通常メニューも見せてもらうと、

通常メニューも見せてもらうと、 ネパール料理の数々が並んでいます。

ネパール料理の数々が並んでいます。 タカリセットかダルバートを頂くつもりでしたが、魔がさしてネワリセットを頼んでしまいました。

タカリセットかダルバートを頂くつもりでしたが、魔がさしてネワリセットを頼んでしまいました。 チウラの上に卵、それを取り囲むように、上の写真1時の位置のサグ Sag から、時計回りに、グンドゥルック Gundruk、バッタサデコ Bhatta Sadeko、マトンチョイラ Mutton Choila、ムラコアチャール Mula ko Achar、アルブテコ Alu Bhuteko と並んでいます。

チウラの上に卵、それを取り囲むように、上の写真1時の位置のサグ Sag から、時計回りに、グンドゥルック Gundruk、バッタサデコ Bhatta Sadeko、マトンチョイラ Mutton Choila、ムラコアチャール Mula ko Achar、アルブテコ Alu Bhuteko と並んでいます。 チョイラにしろ、

チョイラにしろ、 味を谷町、池田、甲子園口と比較してしまっている自身に気が付きます。マトンスクティ Mutton Skuti もお願いしましたが、また然りです。

味を谷町、池田、甲子園口と比較してしまっている自身に気が付きます。マトンスクティ Mutton Skuti もお願いしましたが、また然りです。

最初はテルミン、次いでマトリョミンで、クリスマスソングを中心に、お店でよく流れているネパールの代表曲レッサムフィリリまで、楽しい演奏を聞かせて頂きました。

最初はテルミン、次いでマトリョミンで、クリスマスソングを中心に、お店でよく流れているネパールの代表曲レッサムフィリリまで、楽しい演奏を聞かせて頂きました。 今回は Buffet 形式ではありませんでした。マンゴーラッシーを頂きながら待ちます。

今回は Buffet 形式ではありませんでした。マンゴーラッシーを頂きながら待ちます。 まずはサラダ、

まずはサラダ、 次いでクリスマスバージョンのスぺシャルプレートが運ばれました。

次いでクリスマスバージョンのスぺシャルプレートが運ばれました。 メインはタンドールで焼かれたチキンレッグです。

メインはタンドールで焼かれたチキンレッグです。 初登場のプラウが、焼き人参とパプリカと共に添えられています。

初登場のプラウが、焼き人参とパプリカと共に添えられています。 茄子カリー、

茄子カリー、 チキンカリー、

チキンカリー、 南瓜、さつま芋、じゃが芋で作られたツリーも登場です。

南瓜、さつま芋、じゃが芋で作られたツリーも登場です。 大根のアチャールも添えてあります。

大根のアチャールも添えてあります。

チヤも頂きます。

チヤも頂きます。

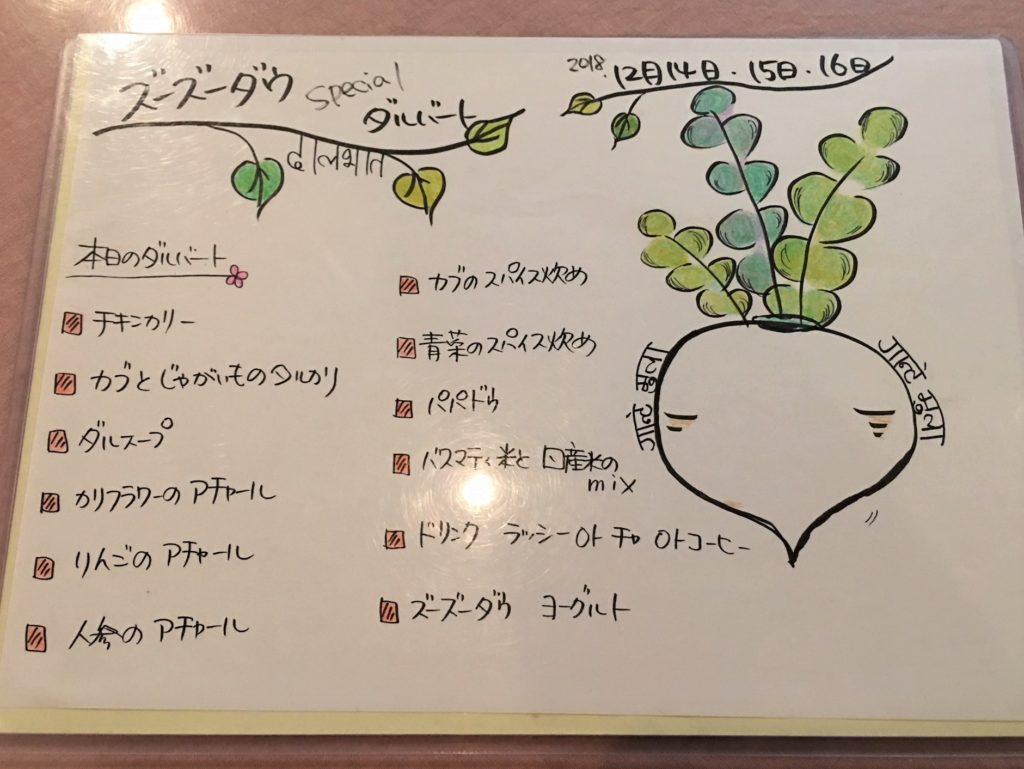

ダルは定番となったマスとムスロです。この日は何時もより少し粘性の低い仕様です。

ダルは定番となったマスとムスロです。この日は何時もより少し粘性の低い仕様です。 マスはチキンですが、毎回味付けが変わり、柔らかな口当たりにしっかりとした肉の味わいが楽しめます。

マスはチキンですが、毎回味付けが変わり、柔らかな口当たりにしっかりとした肉の味わいが楽しめます。 じゃが芋と蕪のタルカリ、

じゃが芋と蕪のタルカリ、 バートと一緒に掻き込んでしまいます。

バートと一緒に掻き込んでしまいます。 この日もアチャールは3種類。果物シリーズ、今回は林檎のアチャールです。

この日もアチャールは3種類。果物シリーズ、今回は林檎のアチャールです。 人参のアチャールは、好評だった金時人参を葱、生姜、大蒜と共に、味付けをがらりと変えて登場です。

人参のアチャールは、好評だった金時人参を葱、生姜、大蒜と共に、味付けをがらりと変えて登場です。 カリフラワーのアチャールは発酵具合がたまらない、酸味を楽しめる一品です。

カリフラワーのアチャールは発酵具合がたまらない、酸味を楽しめる一品です。 バートの左右にはパパドゥとサグが何時もの様に控え、上には蕪のスパイス炒めがのっています。

バートの左右にはパパドゥとサグが何時もの様に控え、上には蕪のスパイス炒めがのっています。 デザートは、低い気温でも上手く発酵しているズーズーダゥです。

デザートは、低い気温でも上手く発酵しているズーズーダゥです。 最後にチヤも頂きました。

最後にチヤも頂きました。

この日の副菜は、上の写真6時の位置のパイナップルから、反時計回りにカリフラワー、ブロッコリー、大根のそれぞれ葉を用いたマッルン、パリップ、

この日の副菜は、上の写真6時の位置のパイナップルから、反時計回りにカリフラワー、ブロッコリー、大根のそれぞれ葉を用いたマッルン、パリップ、 赤かぶ、舞茸とハールマッソ、

赤かぶ、舞茸とハールマッソ、 カトゥレット、じゃが芋と並びます。

カトゥレット、じゃが芋と並びます。 デザートはクラッカンキリパニとワタラッパンでした。キリテーと一緒に頂きました。

デザートはクラッカンキリパニとワタラッパンでした。キリテーと一緒に頂きました。

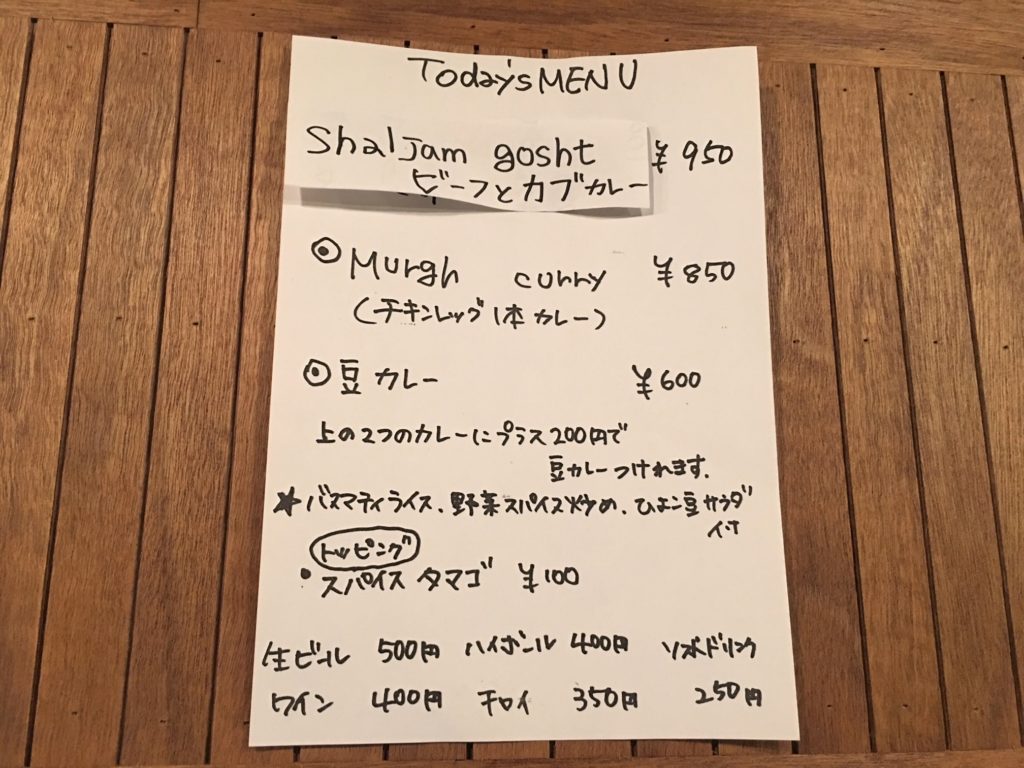

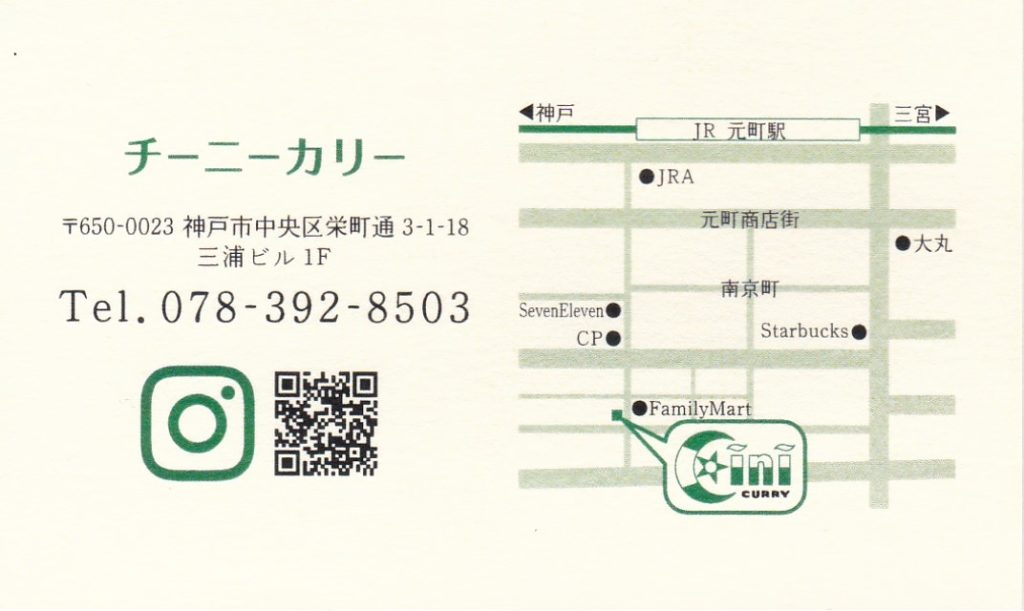

昼夜メニューは共通で、この日の夜はフムス Hummus と、チキン Chicken Tikka やHariyali Chicken も用意があるとの事でした。

昼夜メニューは共通で、この日の夜はフムス Hummus と、チキン Chicken Tikka やHariyali Chicken も用意があるとの事でした。 フムスはひよこ豆と南瓜の2種類があり、後者をハイボールと共に頂きました。

フムスはひよこ豆と南瓜の2種類があり、後者をハイボールと共に頂きました。 蕪と牛肉のカリー Shaljam Gosht に、豆カリー追加、スパイス卵のトッピングでお願いしました。

蕪と牛肉のカリー Shaljam Gosht に、豆カリー追加、スパイス卵のトッピングでお願いしました。 シャルジャム ゴーシュトは軟骨も柔らかく食べることが出来る仕上がりです。マトンバージョンも是非頂きたいものです。

シャルジャム ゴーシュトは軟骨も柔らかく食べることが出来る仕上がりです。マトンバージョンも是非頂きたいものです。 バスマティライスに、ひよこ豆のサラダと、牛蒡、隠元のスパイス炒めが添えられています。

バスマティライスに、ひよこ豆のサラダと、牛蒡、隠元のスパイス炒めが添えられています。 ダルはひよこ豆の様です。

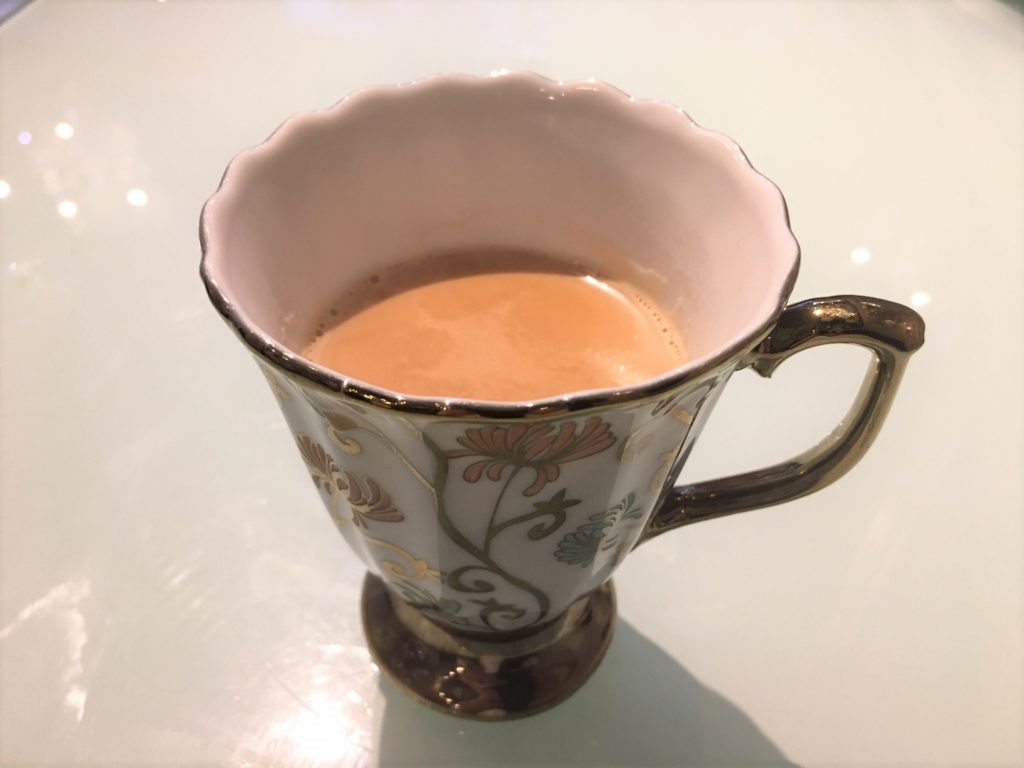

ダルはひよこ豆の様です。 最後にチャイも頂きました。

最後にチャイも頂きました。

ベジですので、メインがパニール(チーズ)になっています。

ベジですので、メインがパニール(チーズ)になっています。 ダヒ(ヨーグルト)も付いています。

ダヒ(ヨーグルト)も付いています。 その他は、通常のノンベジのダルバートと共通です。ダルはマス、ムスロ、ムング、チャナの4種類の豆のミックスダルですが、この日は珍しく粒が残る仕上がりでしたので、ディップさんに尋ねましたが、何時ものダルと同じとのことでした。

その他は、通常のノンベジのダルバートと共通です。ダルはマス、ムスロ、ムング、チャナの4種類の豆のミックスダルですが、この日は珍しく粒が残る仕上がりでしたので、ディップさんに尋ねましたが、何時ものダルと同じとのことでした。 タルカリはイスクス(ハヤトウリ)です。じゃが芋などと一緒に調理、提供されていたのですが、イスクスだけでもきっと美味しいはずと、店主と一緒にディップさんに提案しました。

タルカリはイスクス(ハヤトウリ)です。じゃが芋などと一緒に調理、提供されていたのですが、イスクスだけでもきっと美味しいはずと、店主と一緒にディップさんに提案しました。 サグはこの日は、春菊、わさび菜、ほうれん草です。

サグはこの日は、春菊、わさび菜、ほうれん草です。 ディップさん仕様の、大根のアチャールも欠かせません。

ディップさん仕様の、大根のアチャールも欠かせません。 この日は2人で伺いましたので、「マジ(ディップ)さんのスープカレー」もお願いしました。前回頂いた時からさらに進化しています。

この日は2人で伺いましたので、「マジ(ディップ)さんのスープカレー」もお願いしました。前回頂いた時からさらに進化しています。 モモも忘れてはいけません。

モモも忘れてはいけません。 能勢電鉄平野駅前のお店で頂ける美味しいネパール料理は

能勢電鉄平野駅前のお店で頂ける美味しいネパール料理は 内装も変わっており、プーさんの姿は無く、新しいシェフが一人で切り盛りされていました。ダルバートをマトン付きでお願いしました。

内装も変わっており、プーさんの姿は無く、新しいシェフが一人で切り盛りされていました。ダルバートをマトン付きでお願いしました。 新しいシェフのシャムさんと少しお話をして、チヤを頂いて、この日は帰りました。

新しいシェフのシャムさんと少しお話をして、チヤを頂いて、この日は帰りました。 旬日を経ずして、再訪してみました。この日は店主もおられ、お話が出来ました。プーさんが辞め、「カトマンドゥ」で長年働いておられたシャムさんへのシェフの交代だった様です。この日もマトン付きのダルバートをお願いしました。

旬日を経ずして、再訪してみました。この日は店主もおられ、お話が出来ました。プーさんが辞め、「カトマンドゥ」で長年働いておられたシャムさんへのシェフの交代だった様です。この日もマトン付きのダルバートをお願いしました。 ダルは、マス、ムスロ、ムングのミックスの様です。

ダルは、マス、ムスロ、ムングのミックスの様です。 マトンはナンに合いそうな濃いめのグレービーで、

マトンはナンに合いそうな濃いめのグレービーで、 チキン、野菜、キノコはスープタイプです。

チキン、野菜、キノコはスープタイプです。 じゃが芋や蓮根も並びます。

じゃが芋や蓮根も並びます。 まだプーさんの形式を踏襲したダルバートの様です。シャムさん仕様のダルバートに、どのように変化するか楽しみです。

まだプーさんの形式を踏襲したダルバートの様です。シャムさん仕様のダルバートに、どのように変化するか楽しみです。

副菜は桜海老を使ったポルサンボーラから時計回りに、

副菜は桜海老を使ったポルサンボーラから時計回りに、 万願寺唐辛子とハールマッソ、

万願寺唐辛子とハールマッソ、 茄子、

茄子、 パリップ、

パリップ、 スリランカのバナナに見立てた小芋、

スリランカのバナナに見立てた小芋、 大根と大和まな、

大根と大和まな、 変化に富んだ品々が並びます。メインの鮪のキリマールは別皿で添えられました。

変化に富んだ品々が並びます。メインの鮪のキリマールは別皿で添えられました。 烏賊のテルダーラ Dallo Thel Dala は単品で、追加注文です。

烏賊のテルダーラ Dallo Thel Dala は単品で、追加注文です。 ビッタラホディ Bittarai Kirihodi も有りますと言われたら、頂くしかありません。

ビッタラホディ Bittarai Kirihodi も有りますと言われたら、頂くしかありません。 インディアーッパにとても合いそうですので、次回は一緒に頂いてみましょう。最後に、セイロンシナモンを使ったセイロンティーで口の中を静めました。デーツがおまけです。

インディアーッパにとても合いそうですので、次回は一緒に頂いてみましょう。最後に、セイロンシナモンを使ったセイロンティーで口の中を静めました。デーツがおまけです。

手前の緑色のマッルンは、ケール、ブロッコリー、大根の葉が使われ、そこから反時計回りに、ハールマッソがカリフラワーやブロッコリーの茎の部分と和えられ、人参はサンボーラに仕上げられています。

手前の緑色のマッルンは、ケール、ブロッコリー、大根の葉が使われ、そこから反時計回りに、ハールマッソがカリフラワーやブロッコリーの茎の部分と和えられ、人参はサンボーラに仕上げられています。 ソイミート、カシューナッツ、ビーツと並び、

ソイミート、カシューナッツ、ビーツと並び、 カトゥレット、ほうれん草入りのパリップと続きます。

カトゥレット、ほうれん草入りのパリップと続きます。 どうやらこの日の野菜の殆どが、ニシャンティさんが畑で育てられたものだった様です。丁度スリランカ人のお客さんが来られており、インディアーッパ (イディアーッパ)Idiyappam を作ったとのことで、ご相伴にあずかりました。赤米で作られたものを、最初は添えて頂いたパリップで頂き、追加で持って来ていただいた分は、残っていたチキンカレーのグレービーで頂きました。

どうやらこの日の野菜の殆どが、ニシャンティさんが畑で育てられたものだった様です。丁度スリランカ人のお客さんが来られており、インディアーッパ (イディアーッパ)Idiyappam を作ったとのことで、ご相伴にあずかりました。赤米で作られたものを、最初は添えて頂いたパリップで頂き、追加で持って来ていただいた分は、残っていたチキンカレーのグレービーで頂きました。 デザートは、キリパニとワタラッパン、キリテーと一緒に頂きました。

デザートは、キリパニとワタラッパン、キリテーと一緒に頂きました。