箕面の「シムラン SIMRAN」さんへ伺いダルバートを頂きました。 ダルはムスロとムング、生姜の効きが前回よりもマイルドな仕上がりです。このダルは通常のメニューにもある様です。

ダルはムスロとムング、生姜の効きが前回よりもマイルドな仕上がりです。このダルは通常のメニューにもある様です。 マスはチキンですが、ナン&カレーのグレービーのチキンカレーでないものをと前回注文したのをマハトさんが覚えていて下さり、別仕立てで作って頂きました。

マスはチキンですが、ナン&カレーのグレービーのチキンカレーでないものをと前回注文したのをマハトさんが覚えていて下さり、別仕立てで作って頂きました。 アチャールと、

アチャールと、 ヨーグルトが添えられ、ご飯の上にはマトン炒めが載っています。

ヨーグルトが添えられ、ご飯の上にはマトン炒めが載っています。 チヤも頂きました。

チヤも頂きました。

国道171号線牧落交差点近くのお店で頂ける美味しい料理の数々は

→「シムラン SIMRAN (箕面市)」

インド料理 シムラン SIMRAN

箕面市牧落 5-5-22

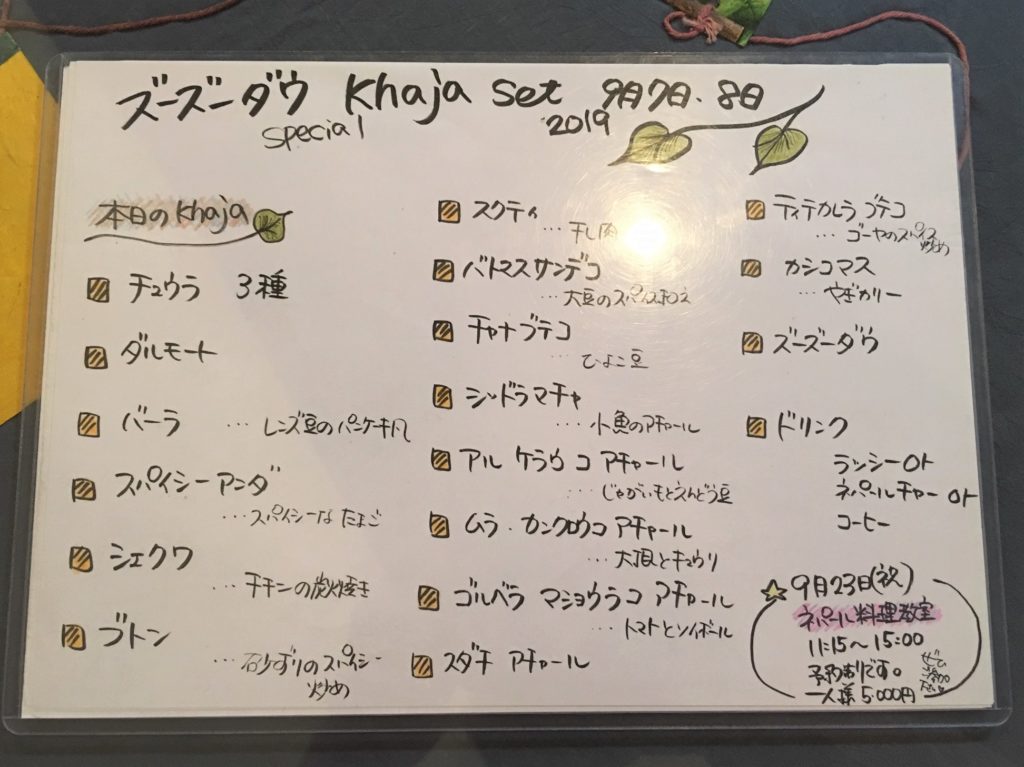

少しダルモート Dal Mouth を混ぜた 3種類のチウラの周りを、

少しダルモート Dal Mouth を混ぜた 3種類のチウラの周りを、 水牛のスクティ Buff Sukuti、砂肝のブトン Bhuttan、バーラ Bara、

水牛のスクティ Buff Sukuti、砂肝のブトン Bhuttan、バーラ Bara、 じゃが芋とえんどう豆のアチャール Alu ra Kerau ko Achar、ネパールの小魚の干物のアチャール Sidra ko Achar、燻して乾燥させた少し大きい川魚 Macha ko Sukuti、ダルモート、

じゃが芋とえんどう豆のアチャール Alu ra Kerau ko Achar、ネパールの小魚の干物のアチャール Sidra ko Achar、燻して乾燥させた少し大きい川魚 Macha ko Sukuti、ダルモート、 トマトとマショウラ(乾燥豆ボール)のアチャール Golbheda ra Masaura ko Achar、ゴーヤのスパイス炒め Karela ko Bhuteko、大豆のスパイス和え Bhatmas Sadeko、

トマトとマショウラ(乾燥豆ボール)のアチャール Golbheda ra Masaura ko Achar、ゴーヤのスパイス炒め Karela ko Bhuteko、大豆のスパイス和え Bhatmas Sadeko、 スダチのアチャール、大根と胡瓜とえんどう豆のアチャール Mula ra Kakro ra Kerau ko Achar、玉子のスパイシー炒め Anda Fry、チキンのセクワ Kukhura ko Sekuwa が並び、チャナ豆のスパイス炒め Kalo Chana ko Bhuteko が別皿で添えられました。

スダチのアチャール、大根と胡瓜とえんどう豆のアチャール Mula ra Kakro ra Kerau ko Achar、玉子のスパイシー炒め Anda Fry、チキンのセクワ Kukhura ko Sekuwa が並び、チャナ豆のスパイス炒め Kalo Chana ko Bhuteko が別皿で添えられました。 さらに別皿で、骨付き皮付き山羊肉のカリー Khasi ko Masu も供されます。

さらに別皿で、骨付き皮付き山羊肉のカリー Khasi ko Masu も供されます。 デザートはズーズーダゥJuju Dhau、

デザートはズーズーダゥJuju Dhau、 飲み物も付きますのでチヤを頂きました。

飲み物も付きますのでチヤを頂きました。

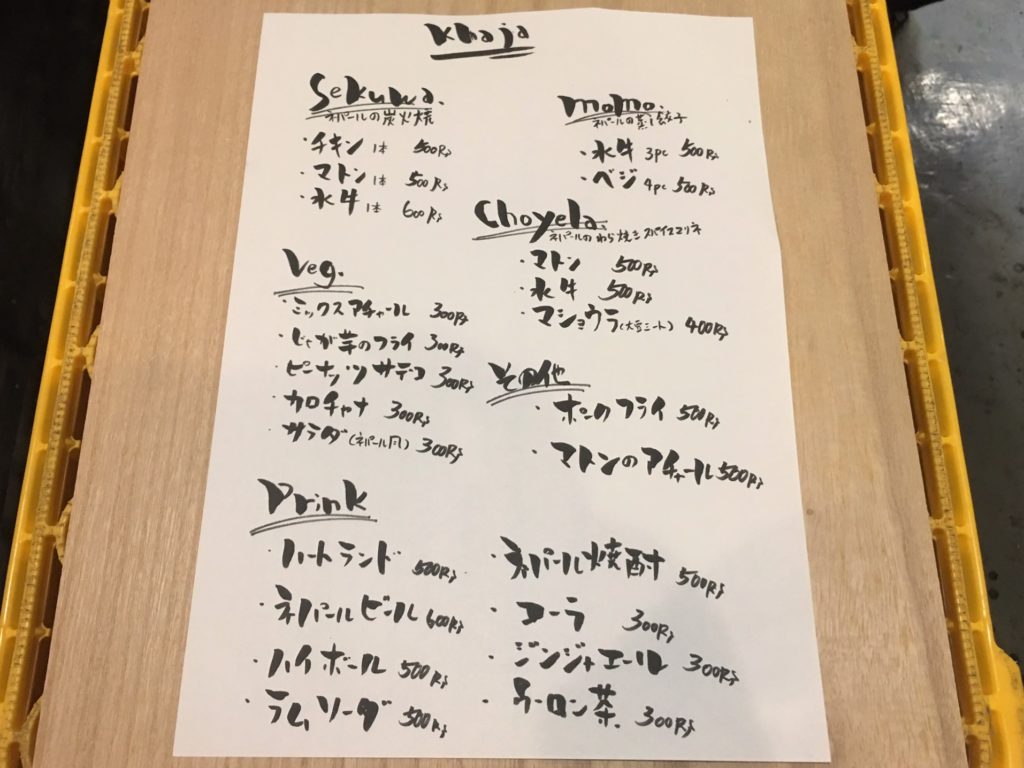

その中から水牛のチョイラとミックスアチャール、

その中から水牛のチョイラとミックスアチャール、 水牛のセクワ、

水牛のセクワ、 水牛のモモ、

水牛のモモ、 カロチャナとマトンのアチャール、

カロチャナとマトンのアチャール、 追加でポークフライを頂きました。

追加でポークフライを頂きました。 遼さんならではの手間をかけた調理方法によって、水牛のチョイラや、マトンのアチャールは、現地ネパールでは頂くことの出来ない柔らかい食感の一品に仕上がっています。

遼さんならではの手間をかけた調理方法によって、水牛のチョイラや、マトンのアチャールは、現地ネパールでは頂くことの出来ない柔らかい食感の一品に仕上がっています。

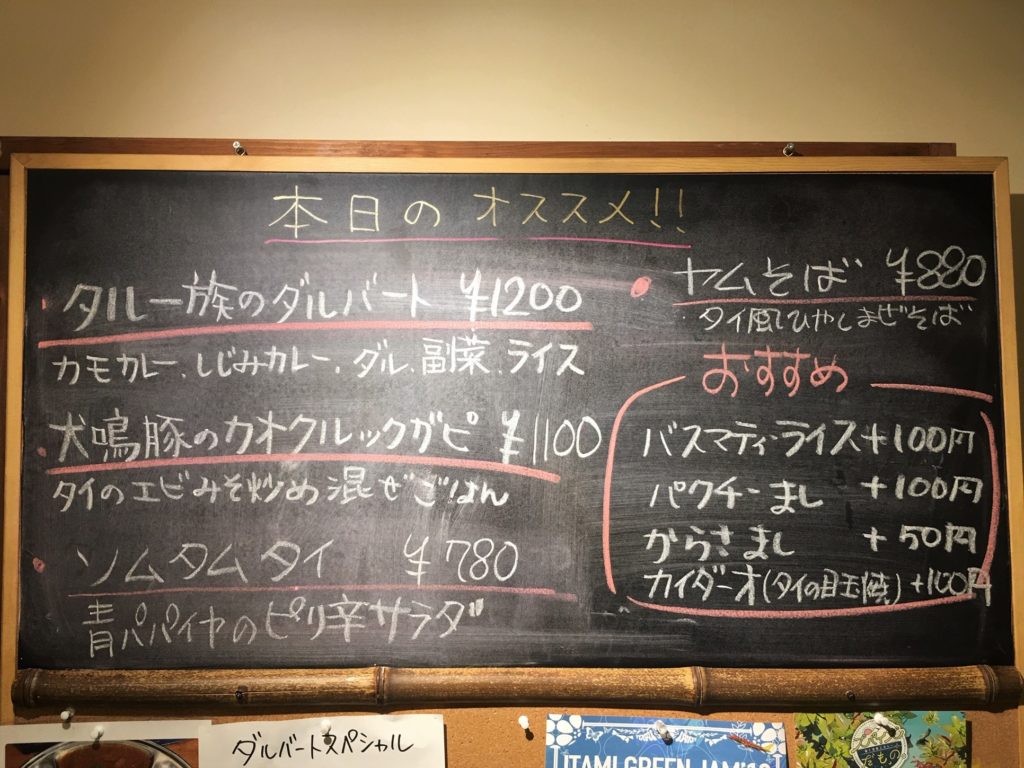

ダルはムスロとムング、

ダルはムスロとムング、 タライ Tarai の田や川で採れるタニシ Ghonghi (mud-water snails) が有名ですが、この日はその代わりにシジミが使われていました。

タライ Tarai の田や川で採れるタニシ Ghonghi (mud-water snails) が有名ですが、この日はその代わりにシジミが使われていました。 マスは鳩にあらず、鴨、

マスは鳩にあらず、鴨、 小魚に、

小魚に、 大根かと思いきや芋、

大根かと思いきや芋、 アチャール、サグ等が並びます。

アチャール、サグ等が並びます。 追加でチヤも頂きました。

追加でチヤも頂きました。

カレー専門店と書かれ、ネパールの国旗も見当たりませんが、メニューブックにはネパール料理が記されています。

カレー専門店と書かれ、ネパールの国旗も見当たりませんが、メニューブックにはネパール料理が記されています。 ダルバートの他に、カザセットや、ディロも出来るようです。

ダルバートの他に、カザセットや、ディロも出来るようです。 軟骨、

軟骨、 チキンチョイラ、

チキンチョイラ、 タカリセットをお願いしました。

タカリセットをお願いしました。 ダルはマスとムングの様でしたが、お店の人は、黒と緑のムングだと言って譲りません。黒のムング Black Mung は、ウラド Urad と同じなら、マス Maas とも呼ぶのではと尋ねると、地方によって呼び名は違うからとのお答えでした。

ダルはマスとムングの様でしたが、お店の人は、黒と緑のムングだと言って譲りません。黒のムング Black Mung は、ウラド Urad と同じなら、マス Maas とも呼ぶのではと尋ねると、地方によって呼び名は違うからとのお答えでした。 マスはマトンでお願いしましたら、骨付きで出てきて、スープだと言って別皿でも添えて下さいました。

マスはマトンでお願いしましたら、骨付きで出てきて、スープだと言って別皿でも添えて下さいました。 タルカリは、カリフラワー、インゲンとグリーンピースでしたが、結構いける組み合わせです。

タルカリは、カリフラワー、インゲンとグリーンピースでしたが、結構いける組み合わせです。 ヨーグルト、ほうれん草炒めのサグ、アチャールはトマトと胡麻、人参でした。

ヨーグルト、ほうれん草炒めのサグ、アチャールはトマトと胡麻、人参でした。

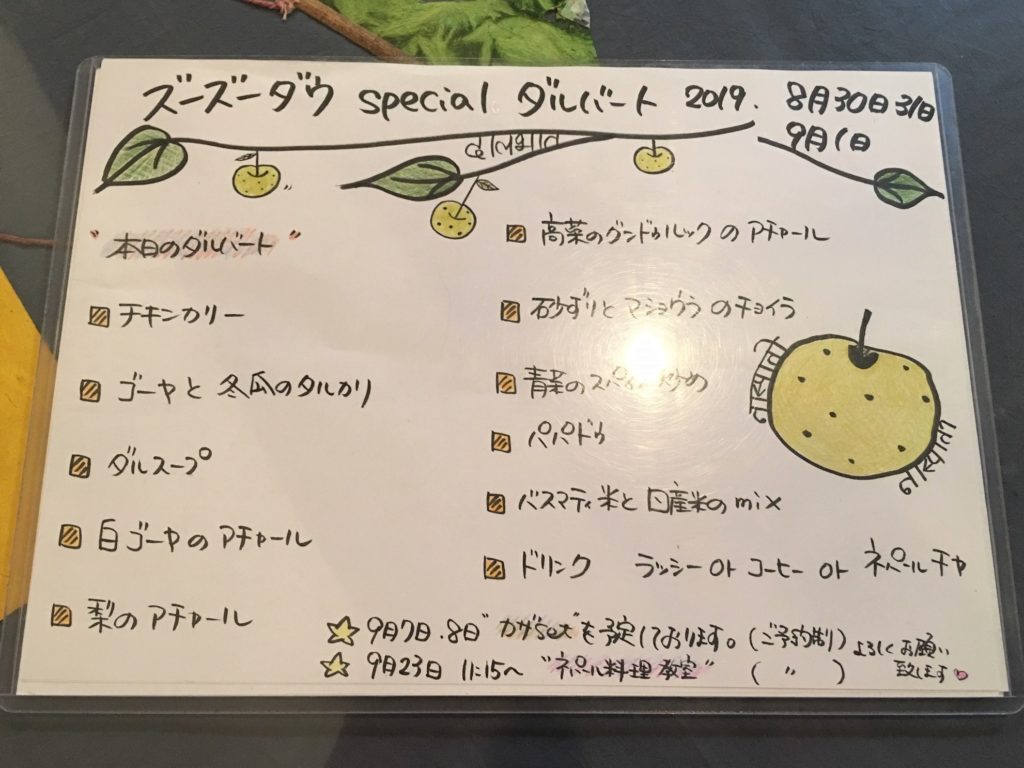

ダルはマスとムスロ、

ダルはマスとムスロ、 マスはチキンのククラ コ マス、

マスはチキンのククラ コ マス、 タルカリはゴーヤと冬瓜、

タルカリはゴーヤと冬瓜、 アチャールは3種類、果物シリーズは梨ですが、隠し味にネパールの乾燥ラプシが入り、

アチャールは3種類、果物シリーズは梨ですが、隠し味にネパールの乾燥ラプシが入り、 白ゴーヤのアチャールは、苦みが強くない分、酸味が楽しめます。

白ゴーヤのアチャールは、苦みが強くない分、酸味が楽しめます。 グンドゥルックはネパールのトリ コ グンドゥルック、菜の花を乾燥発酵したものの様です。

グンドゥルックはネパールのトリ コ グンドゥルック、菜の花を乾燥発酵したものの様です。 ご飯の傍には、サグとパパドゥ、砂肝とマショウラ(大豆ボール)のチョイラが添えられています。

ご飯の傍には、サグとパパドゥ、砂肝とマショウラ(大豆ボール)のチョイラが添えられています。 デザートはズーズーダウ、

デザートはズーズーダウ、 前週「がんがら火祭り」に出店された際に好評だった、タピオカミルクティーも追加で頂きました。

前週「がんがら火祭り」に出店された際に好評だった、タピオカミルクティーも追加で頂きました。

モモアチャール、

モモアチャール、 チキンチョイラなどと一緒に頂く時はロティをお願いします。

チキンチョイラなどと一緒に頂く時はロティをお願いします。 子供の頃、母親によくギーロティ Ghee Roti を作ってもらったという話をうかがいました。この日はギーの代わりにバターを使い、本来 16枚重ねになるように折るのだそうですが 4つ折り仕立てです。

子供の頃、母親によくギーロティ Ghee Roti を作ってもらったという話をうかがいました。この日はギーの代わりにバターを使い、本来 16枚重ねになるように折るのだそうですが 4つ折り仕立てです。 他の粉ものでは、チャタマリやバラが通常メニューでも用意されています。

他の粉ものでは、チャタマリやバラが通常メニューでも用意されています。

そのマスだけを使ったダルは、生姜とギーがよく効いていました。

そのマスだけを使ったダルは、生姜とギーがよく効いていました。 マスは骨付き山羊肉、

マスは骨付き山羊肉、 タルカリやアチャールも並びます。

タルカリやアチャールも並びます。

瓶の中でスダチのアチャールが発酵中で、まだ食べ頃ではないと言われたのですが、待ちきれずに頂きました。

瓶の中でスダチのアチャールが発酵中で、まだ食べ頃ではないと言われたのですが、待ちきれずに頂きました。

大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅からも近い、お店で頂ける美味しい料理の数々は

大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅からも近い、お店で頂ける美味しい料理の数々は

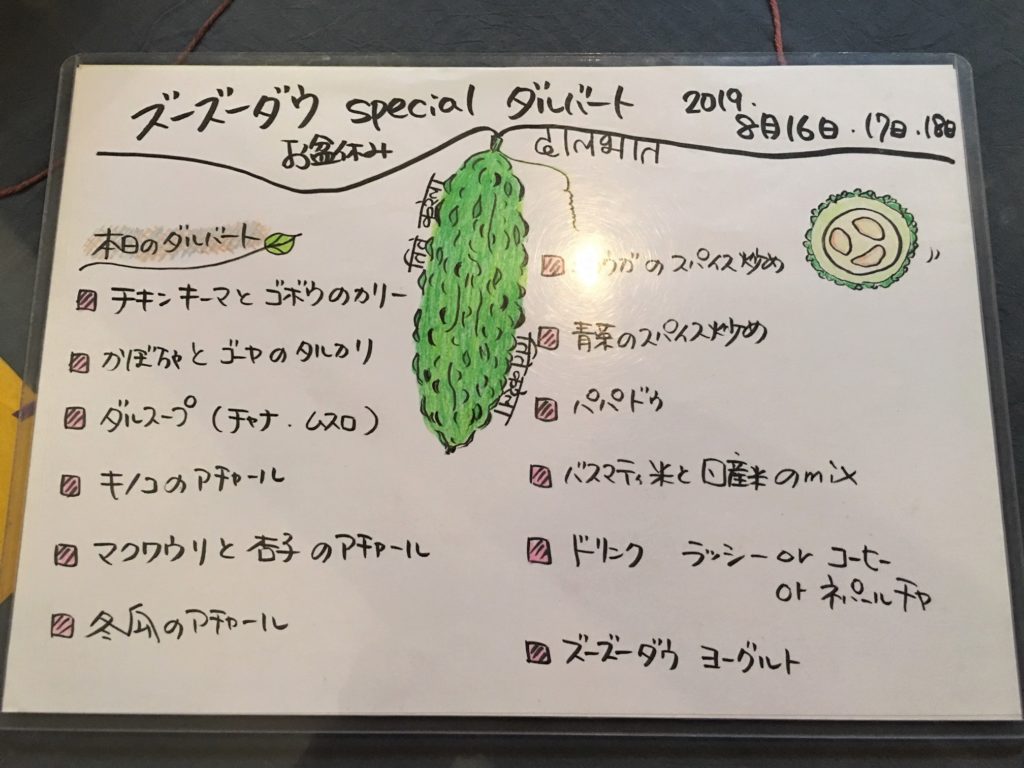

ダルはチャナとムスロの組み合わせで、チキンキーマとよく合い、ご飯が進みます。

ダルはチャナとムスロの組み合わせで、チキンキーマとよく合い、ご飯が進みます。 マスはそのチキンキーマと小口切りの牛蒡です。

マスはそのチキンキーマと小口切りの牛蒡です。 タルカリは、ゴーヤと南瓜、この組み合わせにも意表を突かれました。

タルカリは、ゴーヤと南瓜、この組み合わせにも意表を突かれました。 アチャールは3種類で、果物シリーズは真桑瓜と杏子のアチャール、

アチャールは3種類で、果物シリーズは真桑瓜と杏子のアチャール、 キノコのアチャール、

キノコのアチャール、 冬瓜のアチャール、

冬瓜のアチャール、 バートの傍らにパパドゥとサグ、茗荷のスパイス炒めが添えられています。

バートの傍らにパパドゥとサグ、茗荷のスパイス炒めが添えられています。 別皿で、季節の野菜のタルカリ、隠元、トマト、じゃが芋も供されました。

別皿で、季節の野菜のタルカリ、隠元、トマト、じゃが芋も供されました。 デザートはズーズーダゥ、チヤも頂きました。

デザートはズーズーダゥ、チヤも頂きました。

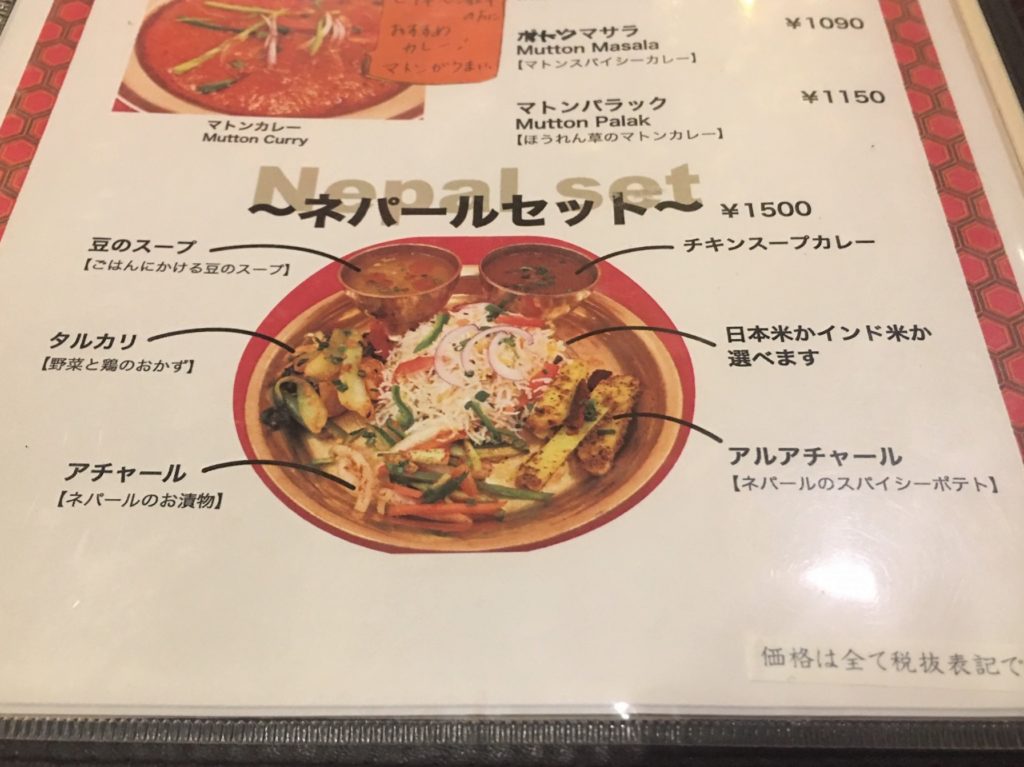

メニューブックを見ると、

メニューブックを見ると、 ネパールセット Nepal Set というのがダルバートの様ですのでお願いしました。

ネパールセット Nepal Set というのがダルバートの様ですのでお願いしました。 マスの選択肢などは有りません。

マスの選択肢などは有りません。 ダルはムスロ、ムング、カロ(黒)チャナ、セト(白)チャナの 4 種類の豆が使われている様です。

ダルはムスロ、ムング、カロ(黒)チャナ、セト(白)チャナの 4 種類の豆が使われている様です。 マスはチキンですが、じゃが芋も入っており甘めの味付けです。

マスはチキンですが、じゃが芋も入っており甘めの味付けです。 胡瓜、人参、玉葱のサラダと言うべきかアチャールと呼ぶべきかの一品、

胡瓜、人参、玉葱のサラダと言うべきかアチャールと呼ぶべきかの一品、 隠元、じゃが芋、小松菜、鶏肉のタルカリ、

隠元、じゃが芋、小松菜、鶏肉のタルカリ、 じゃが芋と並びます。

じゃが芋と並びます。 クルフィーも追加で頂きました。

クルフィーも追加で頂きました。