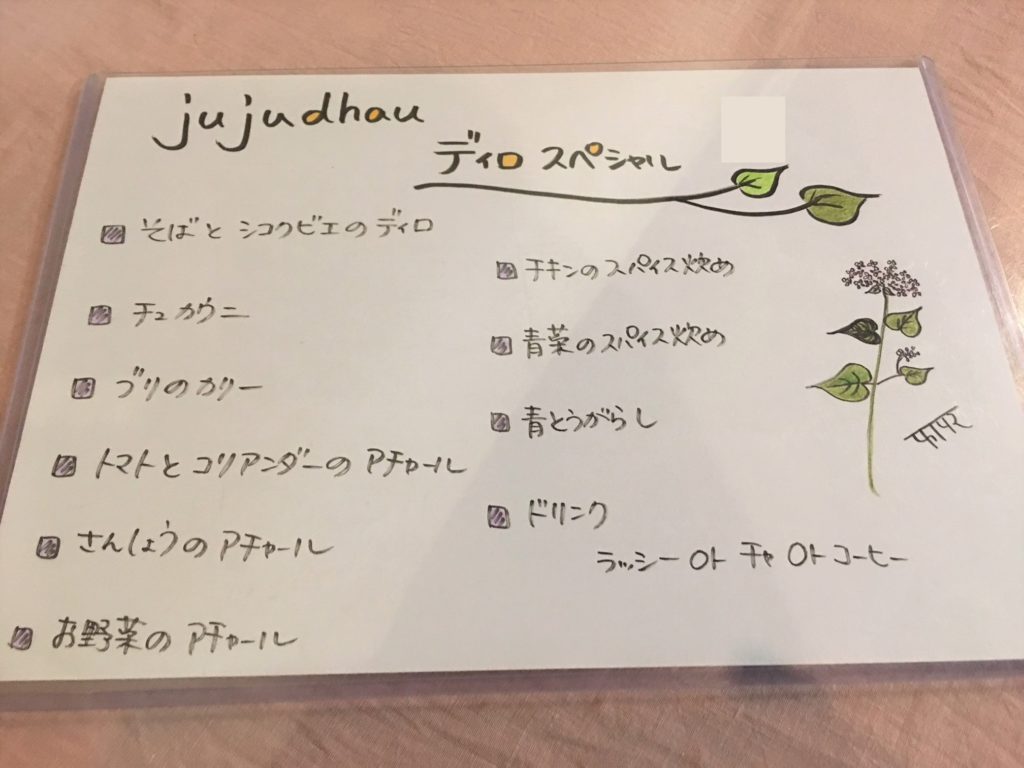

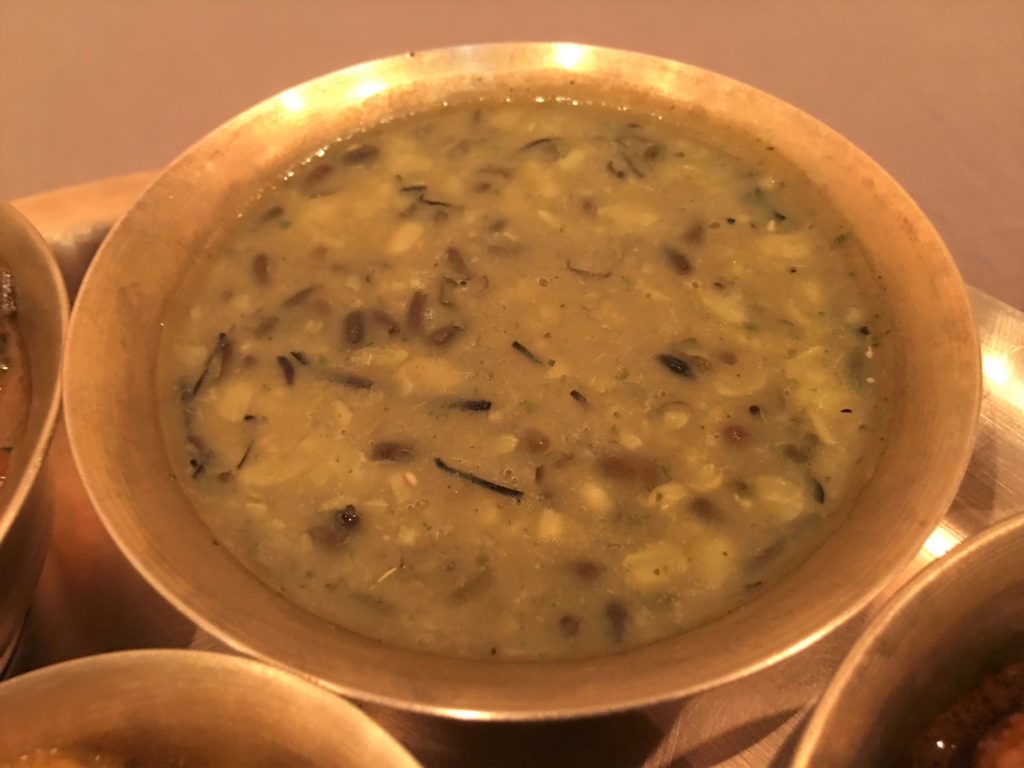

店主カドカさんがネパールに帰国された際、シコクビエ(四石稗 Kodo)を持ち帰っておられたのですが、「そろそろ使い切りたいので料理に使います」とのことでお声がかかりました。「ネパールのごちそう jujudhau ズーズーダゥ」さんに出かけました。ロティで登場するのかと思いきや、蕎麦 Phaparと一緒にディロ(ディド Dhido)、コド・ラ・パーパル・コ・ディロで登場しました。手でも頂けるように、フィンガーボウルも添えて頂いています。 ディロの配合は、8割方はシコクビエ(コド)とのことで、素朴な香りのディロに仕上がっています。

ディロの配合は、8割方はシコクビエ(コド)とのことで、素朴な香りのディロに仕上がっています。 チキンのスパイス炒め、ブテコ・ククラ・コ・マスが横に添えられ、

チキンのスパイス炒め、ブテコ・ククラ・コ・マスが横に添えられ、 大きいカトリには、初登場のチュカウニ Chukauni が盛られています。

大きいカトリには、初登場のチュカウニ Chukauni が盛られています。 この日、お店にはカドカさんではなく奥様が居られましたので、話を伺いましたところ、本来、Nibuwa(Hill Lemon 檸檬)を何時間も煮詰めてChuk チュクを作り、それを使うのが本来のChukauniのレシピだそうで、Chukは残念ながら日本では手に入らないので代わりのものを使ったとの事です。Chukauniは、We All NepalではSpicy Nepali Potato Curd Salad Pickle、Aalu ra dahi ko achaarとしてヨーグルトを使ったレシピが紹介され、Boss NepalでもChukauni from Palpa districtとしてこれまた同じようなレシピが紹介されていますが、材料にChukは登場しません。レモンの絞り汁などで代用されています。

この日、お店にはカドカさんではなく奥様が居られましたので、話を伺いましたところ、本来、Nibuwa(Hill Lemon 檸檬)を何時間も煮詰めてChuk チュクを作り、それを使うのが本来のChukauniのレシピだそうで、Chukは残念ながら日本では手に入らないので代わりのものを使ったとの事です。Chukauniは、We All NepalではSpicy Nepali Potato Curd Salad Pickle、Aalu ra dahi ko achaarとしてヨーグルトを使ったレシピが紹介され、Boss NepalでもChukauni from Palpa districtとしてこれまた同じようなレシピが紹介されていますが、材料にChukは登場しません。レモンの絞り汁などで代用されています。

webを渉猟してもなかなかChukの説明を見つけることが出来ません。Paichoという食品会社が自社の製品の紹介で、Chukを説明しています。

Nibuwa is widely found in hilly areas and aid in digestion. Chuk is a must in traditional chatani and achar prepared in homes. Also considered as a nutritious food, it basically is helpful for neck treatment and curing hangovers. Chuk is prepared by cooking Nibuwa juice. It also works to wear off swelling, curing fractured bones and remove toxins. It helps you to feel hungry, reduce pains of urinary problems, stone and tooth ache.

ESC NEPALの「The Delightful Flavors of Authentic Gurung Cuisine」の記事でChukの説明を見つけることが出来ました。

chuk (which is highly concentrated lime juice that is obtained by cooking the juice at a very high temperature until it turns black).

青唐辛子 Hariyo Khursaani が1本丸ごとで横たわり、 小さなカトリにはネパール山椒 Timur のアチャール、ティンムル・コ・アチャールと、

小さなカトリにはネパール山椒 Timur のアチャール、ティンムル・コ・アチャールと、 トマトとコリアンダーのアチャール、ゴルベラ・ラ・ダニヤ・コ・アチャールが盛られています。

トマトとコリアンダーのアチャール、ゴルベラ・ラ・ダニヤ・コ・アチャールが盛られています。 さらにカリフラワー、人参、大根などのミックスアチャール、ミサエ Misaye・コ・アチャールも侮れない味わいで、

さらにカリフラワー、人参、大根などのミックスアチャール、ミサエ Misaye・コ・アチャールも侮れない味わいで、 青菜炒めサグ・ブテコも添えられています。別の器には、鰤のカレーが大きな切り身で盛られています。

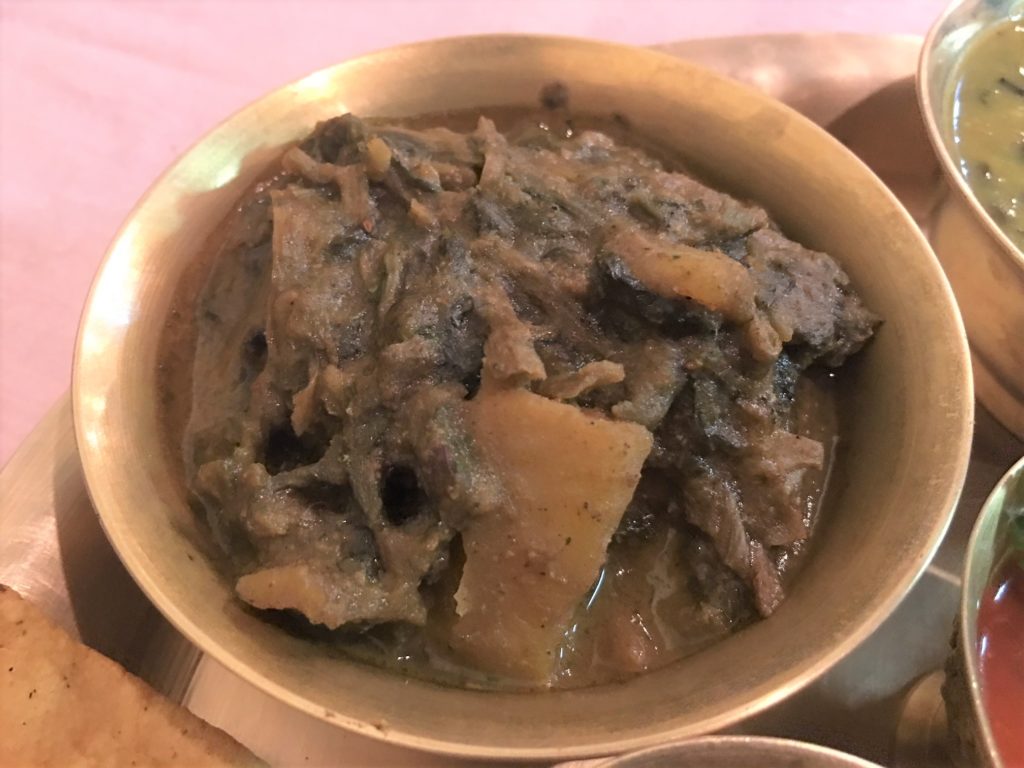

青菜炒めサグ・ブテコも添えられています。別の器には、鰤のカレーが大きな切り身で盛られています。 川魚の場合と同じように、マリネして油で揚げてから調理するのかお尋ねしたところ、その様です。内陸国ネパールで、鰤を表すネパール語が有るのか存じません。取り敢えず魚のカレーと表現するとして、マチャ・コ・ジョルはもう少しスープが多い場合を指すようで、マチャ・コ・マス、マチャ・コ・タルカリ、どの表現がぴったりなのかを、奥様とジットさん、他のお客様と一緒に楽しい談義となりました。とある常連様が持ち込まれた与那国島の泡盛で、

川魚の場合と同じように、マリネして油で揚げてから調理するのかお尋ねしたところ、その様です。内陸国ネパールで、鰤を表すネパール語が有るのか存じません。取り敢えず魚のカレーと表現するとして、マチャ・コ・ジョルはもう少しスープが多い場合を指すようで、マチャ・コ・マス、マチャ・コ・タルカリ、どの表現がぴったりなのかを、奥様とジットさん、他のお客様と一緒に楽しい談義となりました。とある常連様が持ち込まれた与那国島の泡盛で、 ジョインカッテを作っていただき、一緒に頂きました。

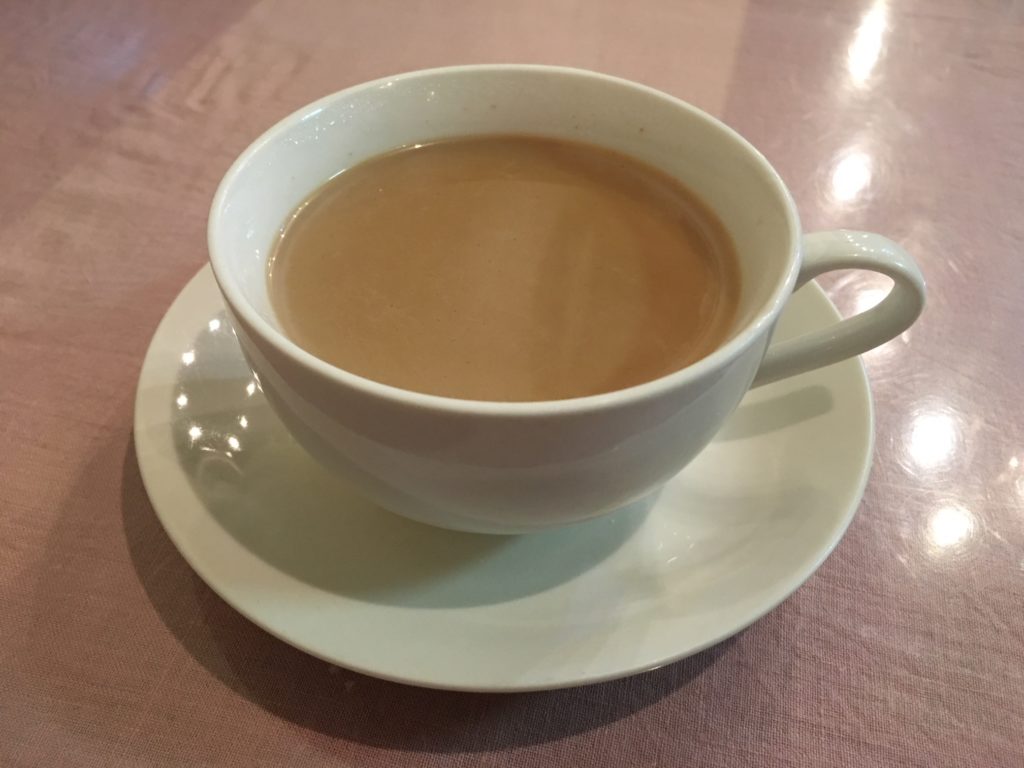

ジョインカッテを作っていただき、一緒に頂きました。 最後はチヤです。

最後はチヤです。

お店で頂ける料理の数々は

→「jujudhau ズーズーダゥ(池田市)ネパールのごちそう」

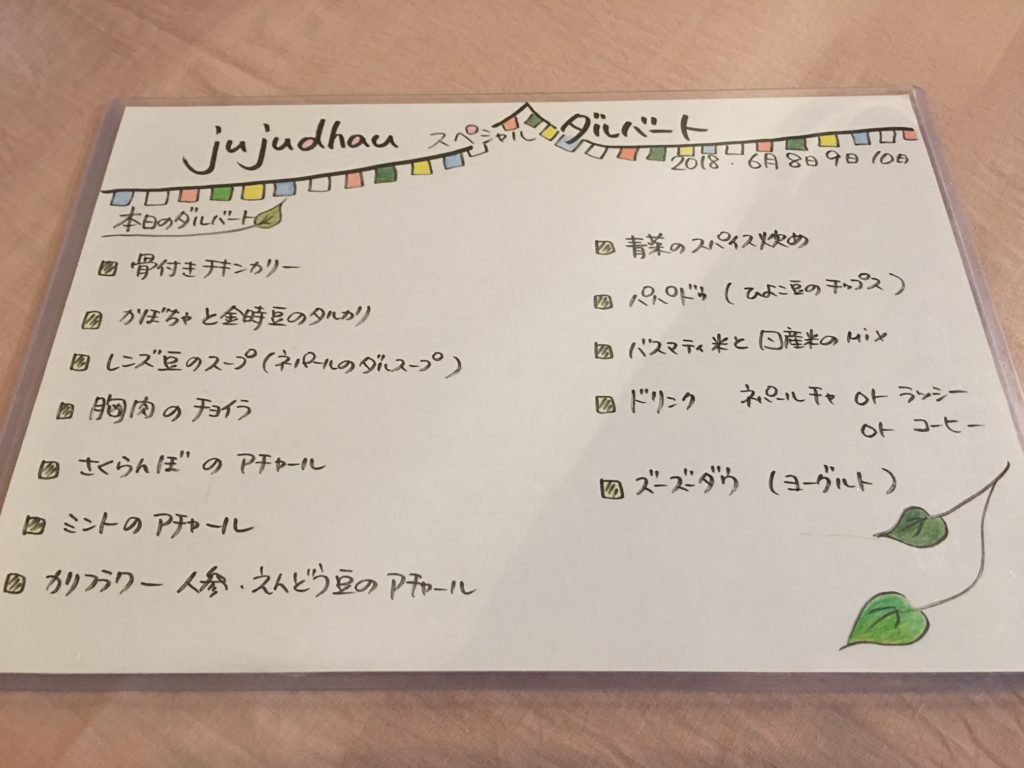

しかし、今回もそれ以上に印象的だったのは、カリフラワー Kauri と人参 Gajar、えんどう豆 Kerau のアチャール、カウリ・ラ・ガージャル・ラ・ケラウ・コ・アチャールでした。先週頂いたカリフラワーと人参のアチャールはタンドールで炙ったカリフラワーの香りとシャキシャキした食感が楽しめました。同時に作って発酵させたと仰る今週のものは、味付けも少し変えておられ、えんどう豆も加わり、程よい発酵も相まって、異なるアチャールに仕上がっています。

しかし、今回もそれ以上に印象的だったのは、カリフラワー Kauri と人参 Gajar、えんどう豆 Kerau のアチャール、カウリ・ラ・ガージャル・ラ・ケラウ・コ・アチャールでした。先週頂いたカリフラワーと人参のアチャールはタンドールで炙ったカリフラワーの香りとシャキシャキした食感が楽しめました。同時に作って発酵させたと仰る今週のものは、味付けも少し変えておられ、えんどう豆も加わり、程よい発酵も相まって、異なるアチャールに仕上がっています。 アチャールのもう1品は、ミント Pudina のアチャール、プディナ・コ・アチャールでした。

アチャールのもう1品は、ミント Pudina のアチャール、プディナ・コ・アチャールでした。 タルカリは、南瓜 Farsi と金時豆 Rajma、ファルシー・ラ・ラジマ・コ・タルカリで、今回も優しい野菜の味を活かす味付けです。大蒜 Lasun の葉、ハリヨ・ラスンも使われています。

タルカリは、南瓜 Farsi と金時豆 Rajma、ファルシー・ラ・ラジマ・コ・タルカリで、今回も優しい野菜の味を活かす味付けです。大蒜 Lasun の葉、ハリヨ・ラスンも使われています。 バート(ご飯)の上に載る、鶏の胸肉もハリヨ・ラスンと一緒にチョイラに仕上げられています。

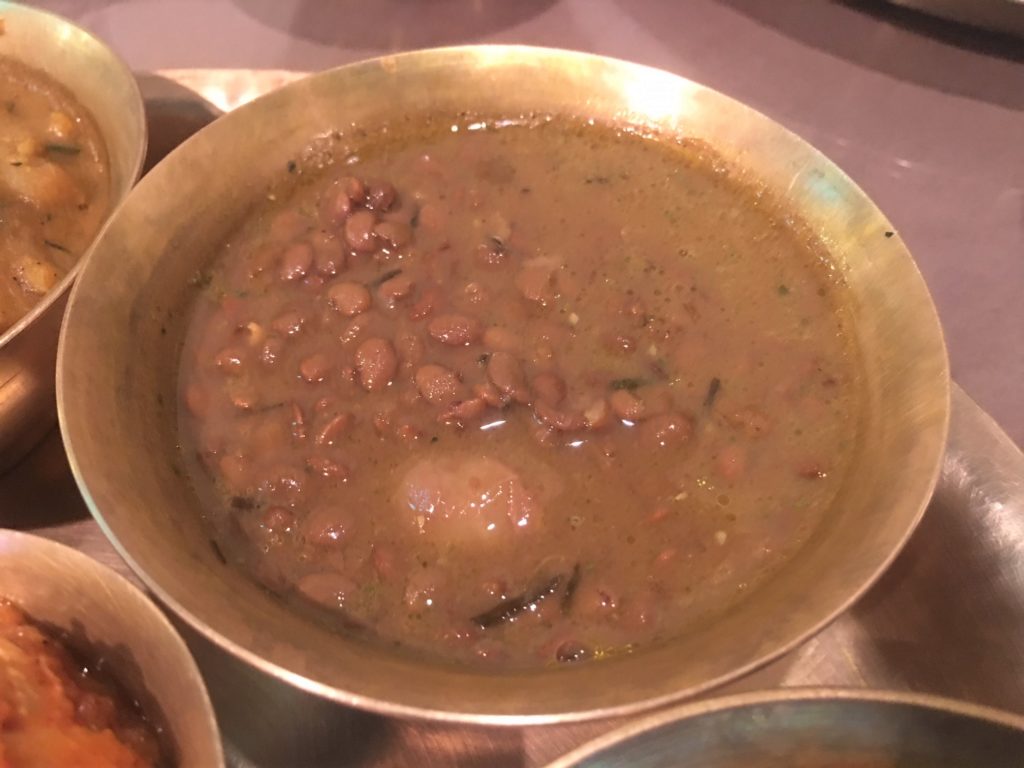

バート(ご飯)の上に載る、鶏の胸肉もハリヨ・ラスンと一緒にチョイラに仕上げられています。 ダルはミックスダル、チャナ・ラ・マス・コ・ダルです。マスは骨付きチキンの、ククラ・コ・マスですが、同じチキンでも毎回味付けが変わります。サグとパパドゥも定位置に添えられています。

ダルはミックスダル、チャナ・ラ・マス・コ・ダルです。マスは骨付きチキンの、ククラ・コ・マスですが、同じチキンでも毎回味付けが変わります。サグとパパドゥも定位置に添えられています。

デザートはズーズーダゥで、仕込みの日の違いで、醗酵の浅いものと、やや進んだものの2種類がこの日は有るとのことでしたので、後者をお願いしました。最近はこのズーズーダゥの予約も入るようになってきたとのことです。

デザートはズーズーダゥで、仕込みの日の違いで、醗酵の浅いものと、やや進んだものの2種類がこの日は有るとのことでしたので、後者をお願いしました。最近はこのズーズーダゥの予約も入るようになってきたとのことです。 チヤも頂きました。

チヤも頂きました。

他の2品のアチャールも秀逸でした。カリフラワー Kauri と人参 Gajarのアチャール、カウリ・ラ・ガージャル・コ・アチャールは、タンドールで炙ったカリフラワーの香りとシャキシャキした食感、人参との組み合わせ、味付けどれもが絶妙で、この日の一押しです。

他の2品のアチャールも秀逸でした。カリフラワー Kauri と人参 Gajarのアチャール、カウリ・ラ・ガージャル・コ・アチャールは、タンドールで炙ったカリフラワーの香りとシャキシャキした食感、人参との組み合わせ、味付けどれもが絶妙で、この日の一押しです。 えんどう豆 Kerau のアチャール、ケラウ・コ・アチャールは、2種類の Sano Kerau と、Thulo Kerau の計3種類の豆を、豆らしい食感が残る茹で加減で作られています。

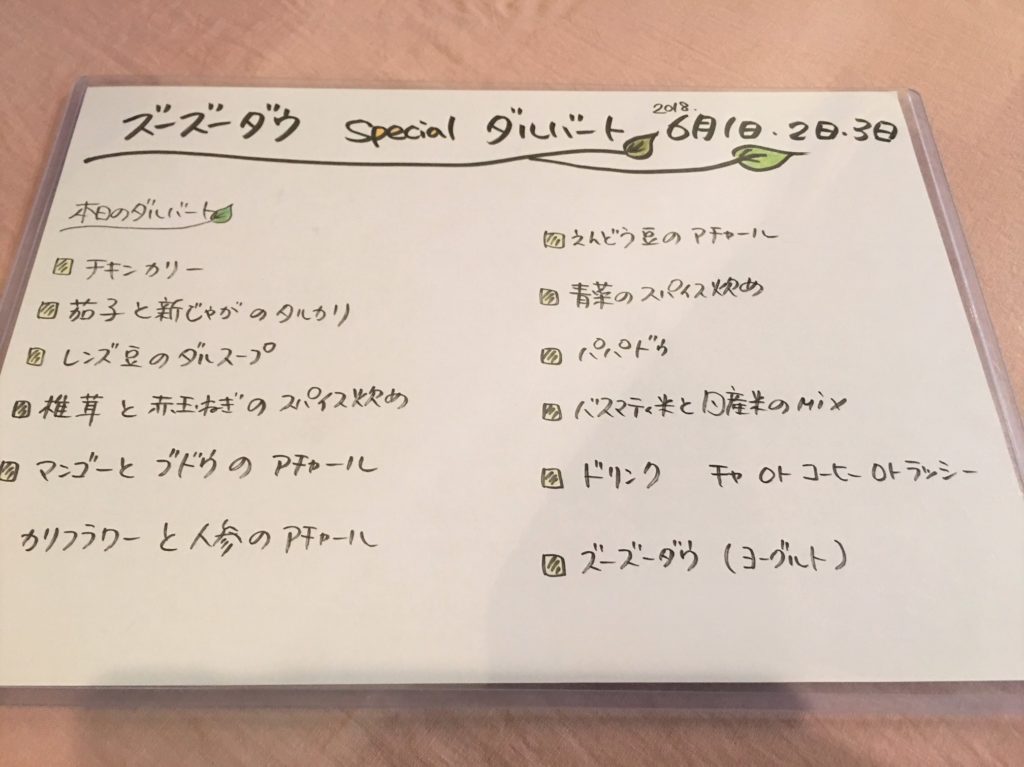

えんどう豆 Kerau のアチャール、ケラウ・コ・アチャールは、2種類の Sano Kerau と、Thulo Kerau の計3種類の豆を、豆らしい食感が残る茹で加減で作られています。 バート(ご飯)の上には、椎茸 Mirge Chau と赤玉葱 Rato Pyaaj のスパイス炒め、チャウ・ラ・ラト・ピャーズ・コ・サデコが載っています。

バート(ご飯)の上には、椎茸 Mirge Chau と赤玉葱 Rato Pyaaj のスパイス炒め、チャウ・ラ・ラト・ピャーズ・コ・サデコが載っています。 タルカリは茄子 Bhanta と新じゃが Alu の、バンタ・ラ・アル・コ・タルカリで、茄子の優しい味が楽しめます。

タルカリは茄子 Bhanta と新じゃが Alu の、バンタ・ラ・アル・コ・タルカリで、茄子の優しい味が楽しめます。 マスとダルは、ククラ・コ・マスと、

マスとダルは、ククラ・コ・マスと、 ラハル・コ・ダルでした。

ラハル・コ・ダルでした。 パパドゥとサグが定位置に控えます。

パパドゥとサグが定位置に控えます。

チヤも頂きました。

チヤも頂きました。 お店で頂ける料理の数々は

お店で頂ける料理の数々は 細かい配慮、工夫が、マス、ダル、アチャール、タルカリ、それぞれに為されています。しかも、どのタルカリやアチャールも、他のネパール料理店では頂ける機会がまず無い品々です。

細かい配慮、工夫が、マス、ダル、アチャール、タルカリ、それぞれに為されています。しかも、どのタルカリやアチャールも、他のネパール料理店では頂ける機会がまず無い品々です。

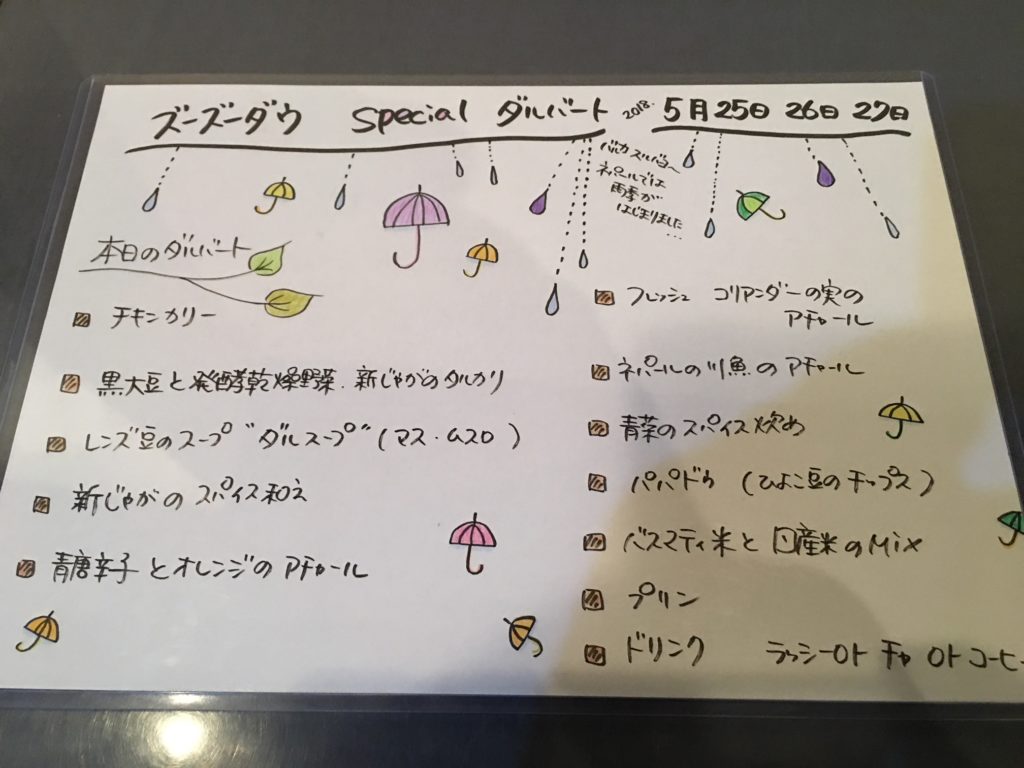

ダルも毎週の様に変わり、今週はマスとムスロの2種類の豆を使った、マス・ラ・ムスロ・コ・ダルです。

ダルも毎週の様に変わり、今週はマスとムスロの2種類の豆を使った、マス・ラ・ムスロ・コ・ダルです。 タルカリは、新じゃがと黒大豆と発酵乾燥野菜のタルカリ、アル・ラ・バトマス・ラ・ラヨ・コ・グンドゥルック・コ・タルカリです。新じゃがは一度タンドールで炙る手間をかけておられます。発酵乾燥野菜グンドゥルックは、何種類か使い分けておられる野菜から 、Raayo(からし菜)を使われています。

タルカリは、新じゃがと黒大豆と発酵乾燥野菜のタルカリ、アル・ラ・バトマス・ラ・ラヨ・コ・グンドゥルック・コ・タルカリです。新じゃがは一度タンドールで炙る手間をかけておられます。発酵乾燥野菜グンドゥルックは、何種類か使い分けておられる野菜から 、Raayo(からし菜)を使われています。

じゃが芋との組み合わせでタルカリ(ガンデ・コ・サグ・ラ・アル・コ・タルカリ)に仕上げられています。

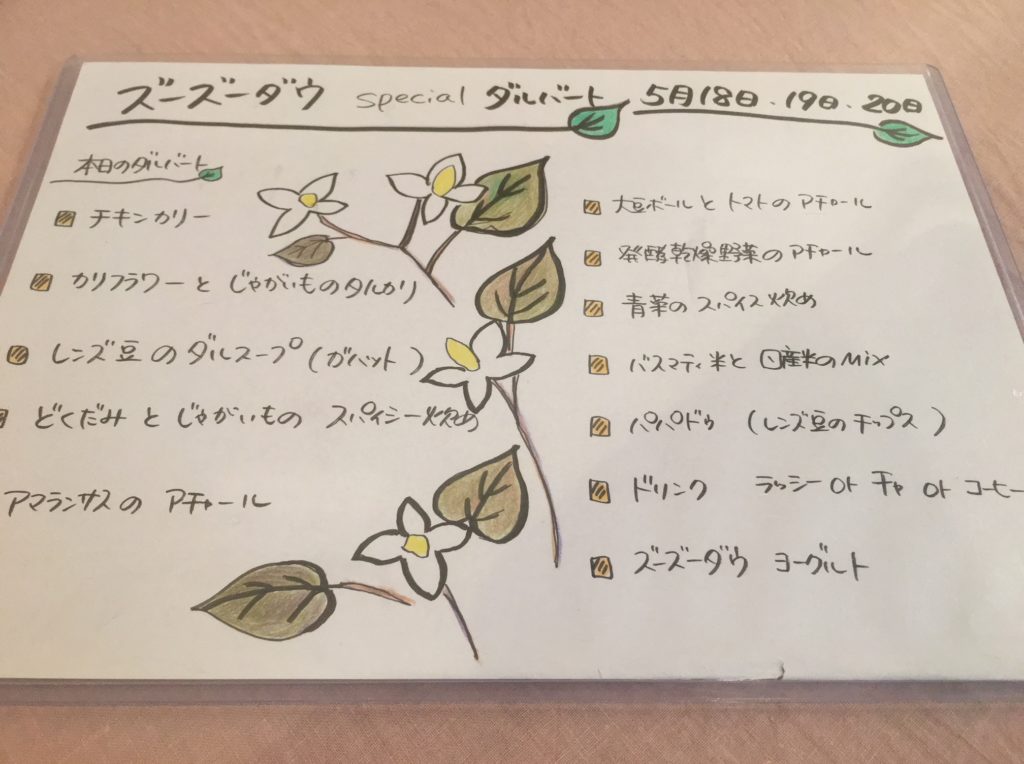

じゃが芋との組み合わせでタルカリ(ガンデ・コ・サグ・ラ・アル・コ・タルカリ)に仕上げられています。 どくだみは日本ではどくだみ茶や天麩羅が思い浮かびますが、そのまま調理するとやはり結構食べにくいそうで、茹でる際にティンムル(ネパール山椒)を加え、臭い消しにコリアンダーを少し混ぜるなど、細かい工夫がなされた一品です。小さなカトリに入ったアチャール3種は、左から初登場アマランサスLatte ko Saagの種子のアチャール(ラッテ・コ・ビュウ・コ・アチャール)、トマトと大豆ボールのアチャール(ゴルベラ・ラ・マショウラ・コ・アチャール)、乾燥発酵野菜(菜の花)のアチャール(トリ・コ・グンドゥルック・コ・アチャール)が並びます。

どくだみは日本ではどくだみ茶や天麩羅が思い浮かびますが、そのまま調理するとやはり結構食べにくいそうで、茹でる際にティンムル(ネパール山椒)を加え、臭い消しにコリアンダーを少し混ぜるなど、細かい工夫がなされた一品です。小さなカトリに入ったアチャール3種は、左から初登場アマランサスLatte ko Saagの種子のアチャール(ラッテ・コ・ビュウ・コ・アチャール)、トマトと大豆ボールのアチャール(ゴルベラ・ラ・マショウラ・コ・アチャール)、乾燥発酵野菜(菜の花)のアチャール(トリ・コ・グンドゥルック・コ・アチャール)が並びます。 大きなカトリには、左からじゃが芋とカリフラワーのタルカリ(アル・ラ・カウリ・コ・タルカリ)、ガハット・ダル、

大きなカトリには、左からじゃが芋とカリフラワーのタルカリ(アル・ラ・カウリ・コ・タルカリ)、ガハット・ダル、 チキンカレー(ククラ・コ・マス)が盛られています。

チキンカレー(ククラ・コ・マス)が盛られています。

デザートはバクタプル名物のヨーグルト、ズーズーダゥです。最近は知る人ぞ知る存在となり、これを目的に来店される方も増えてきて嬉しい悲鳴をあげておられる店主カドカさんです。

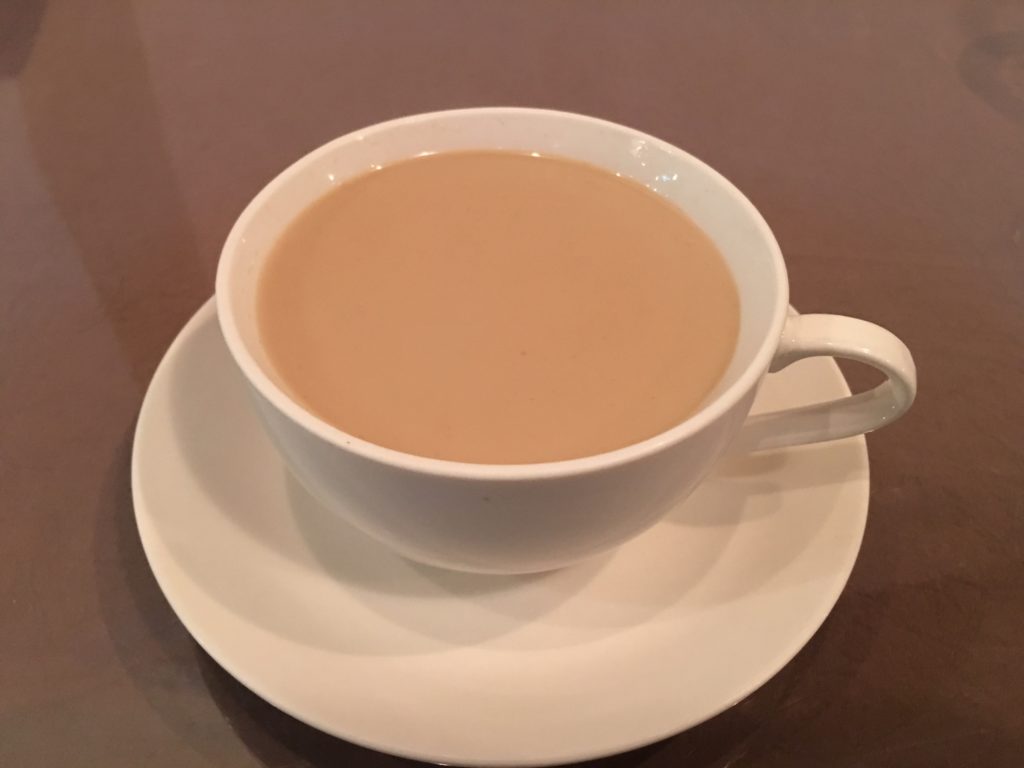

デザートはバクタプル名物のヨーグルト、ズーズーダゥです。最近は知る人ぞ知る存在となり、これを目的に来店される方も増えてきて嬉しい悲鳴をあげておられる店主カドカさんです。 最後にゆっくりとカロ・チヤも頂きました。

最後にゆっくりとカロ・チヤも頂きました。

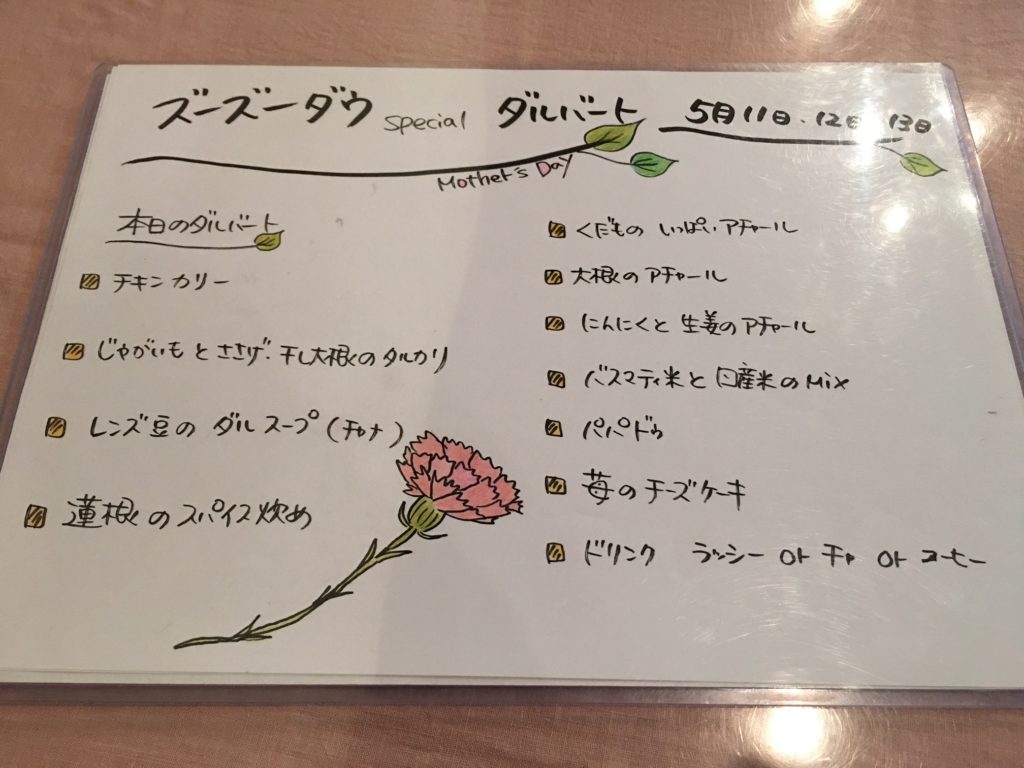

マスはチキン(ククラ・コ・マス)、右奥のダルはひよこ豆(チャナ・コ・ダル)、左奥のタルカリはじゃが芋とささげ、干し大根(アル・ラ・ボリ・ラ・ムラ・コ・シンキ・コ・タルカリ)で、優しい味わいです。手前のアチャールは左に大根(ムラ・コ・アチャール)と、右に生姜と大蒜(アドゥワ・ラ・ラスン・コ・アチャール)が並びます。

マスはチキン(ククラ・コ・マス)、右奥のダルはひよこ豆(チャナ・コ・ダル)、左奥のタルカリはじゃが芋とささげ、干し大根(アル・ラ・ボリ・ラ・ムラ・コ・シンキ・コ・タルカリ)で、優しい味わいです。手前のアチャールは左に大根(ムラ・コ・アチャール)と、右に生姜と大蒜(アドゥワ・ラ・ラスン・コ・アチャール)が並びます。 もう一つのアチャールがミックスフルーツのアチャールで、金柑、蜜柑、キウイの絶妙な組み合わせで(ムンタラ・ラ・スンタラ・ラ・キウイ・コ・アチャール)、得も言われぬ味を醸し出しています。インド料理などで金柑のアチャールを見かけることはありますが、ミックスフルーツのアチャールはパティシエでもある店主カドカさんならではの発想で、他では頂くことの出来ない一品です。

もう一つのアチャールがミックスフルーツのアチャールで、金柑、蜜柑、キウイの絶妙な組み合わせで(ムンタラ・ラ・スンタラ・ラ・キウイ・コ・アチャール)、得も言われぬ味を醸し出しています。インド料理などで金柑のアチャールを見かけることはありますが、ミックスフルーツのアチャールはパティシエでもある店主カドカさんならではの発想で、他では頂くことの出来ない一品です。 ご飯(バート)の上には、蓮根の炒め物(カマル・コ・ザラ・ブテコ)が載り、

ご飯(バート)の上には、蓮根の炒め物(カマル・コ・ザラ・ブテコ)が載り、 パパドゥと青菜炒め(サグ・ブテコ)が何時もの様に添えられています。これまた本領を発揮された、デザートの苺のチーズケーキを、

パパドゥと青菜炒め(サグ・ブテコ)が何時もの様に添えられています。これまた本領を発揮された、デザートの苺のチーズケーキを、 ピカチヤで頂きました。

ピカチヤで頂きました。

ネパールの母の日Mata Tirtha Aunsiについて検索してみると、

ネパールの母の日Mata Tirtha Aunsiについて検索してみると、 マスは山羊かチキンの選択になっており、山羊 Khasi ko Maasでお願いしました。ダルは2種類の豆を使った、マス・ラ・ムスロ・コ・ダルです。タルカリは、初登場の空豆(蚕豆)Bakulla をジャガイモと組み合わせ、アル・ラ・バクラ・コ・タルカリとして仕上げられています。空豆は鞘も使っておられ、奥様がカドカさんとジットさんに確かめても、ネパールでは鞘も食べるとの答えだったそうです。日本ではあまり食べることのない鞘は少し苦みがあるものの、結構いただける味わいでした。

マスは山羊かチキンの選択になっており、山羊 Khasi ko Maasでお願いしました。ダルは2種類の豆を使った、マス・ラ・ムスロ・コ・ダルです。タルカリは、初登場の空豆(蚕豆)Bakulla をジャガイモと組み合わせ、アル・ラ・バクラ・コ・タルカリとして仕上げられています。空豆は鞘も使っておられ、奥様がカドカさんとジットさんに確かめても、ネパールでは鞘も食べるとの答えだったそうです。日本ではあまり食べることのない鞘は少し苦みがあるものの、結構いただける味わいでした。 3種類のアチャールは、左から、デーツ(チョゴダ・コ・アチャール)、じゃが芋とえんどう豆(アル・ラ・ケラウ・コ・アチャール)、大根(ムラ・コ・アチャール)です。

3種類のアチャールは、左から、デーツ(チョゴダ・コ・アチャール)、じゃが芋とえんどう豆(アル・ラ・ケラウ・コ・アチャール)、大根(ムラ・コ・アチャール)です。 バートの上にはチキンのスパイス和え(チキン・サデコ)が載り、

バートの上にはチキンのスパイス和え(チキン・サデコ)が載り、 何時もの様にその横にはパパドゥと青菜炒め(サグ・ブテコ)が控えます。今回は荏胡麻のロティ(シラム・コ・ロティ)も添えられていましたが、蜂蜜も少し加えておられ、ほのかな甘みを楽しめます。添えて頂いた辛さ増しのアチャールは使わない方が、荏胡麻の風味を楽しめました。

何時もの様にその横にはパパドゥと青菜炒め(サグ・ブテコ)が控えます。今回は荏胡麻のロティ(シラム・コ・ロティ)も添えられていましたが、蜂蜜も少し加えておられ、ほのかな甘みを楽しめます。添えて頂いた辛さ増しのアチャールは使わない方が、荏胡麻の風味を楽しめました。

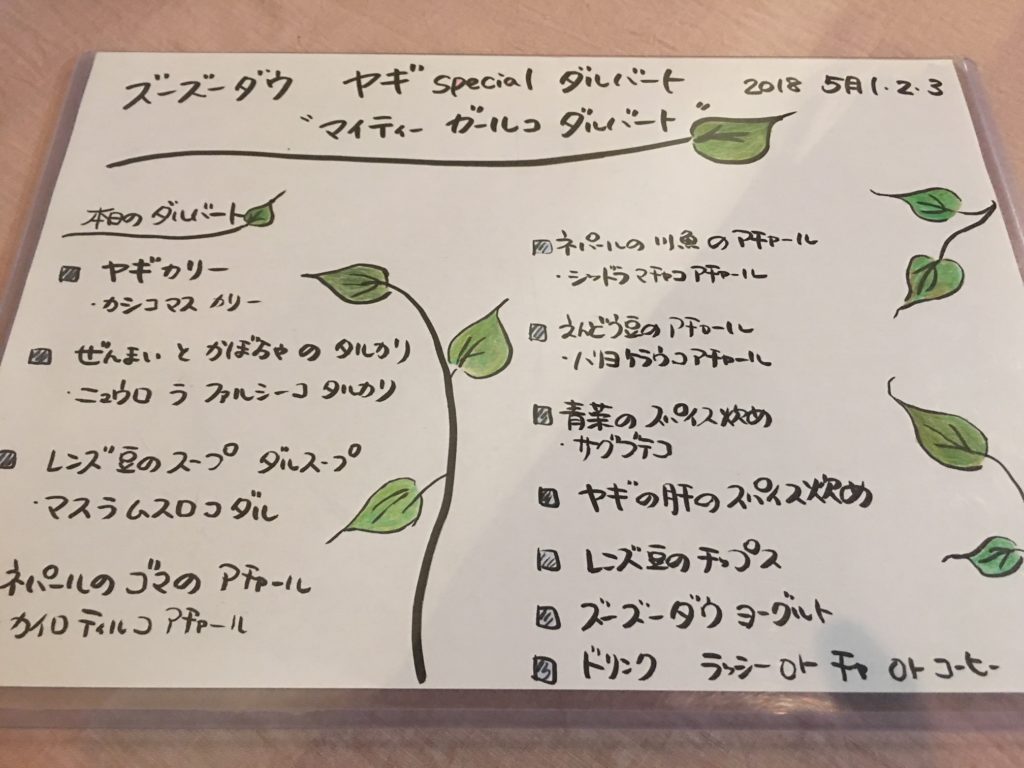

おもてなしには山羊は欠かせません。メインの山羊カレーKhasi ko Maasuの他に、

おもてなしには山羊は欠かせません。メインの山羊カレーKhasi ko Maasuの他に、 大蒜の芽と山羊の肝のスパイス炒めもバートの上に載って登場です。

大蒜の芽と山羊の肝のスパイス炒めもバートの上に載って登場です。 ダルは2種類の豆(マス・ラ・ムスロ・コ・ダル)で、タルカリはこの季節に田舎の家の周りにいくらでも生えている蕨 Neuroが初登場で、南瓜との組み合わせ(ニューロ・ラ・ファルシ―・コ・タルカリ)でした。

ダルは2種類の豆(マス・ラ・ムスロ・コ・ダル)で、タルカリはこの季節に田舎の家の周りにいくらでも生えている蕨 Neuroが初登場で、南瓜との組み合わせ(ニューロ・ラ・ファルシ―・コ・タルカリ)でした。 3種のアチャールは、左からネパールの川の小魚(シッドラ・マチャ・コ・アチャール)、えんどう豆(ハリヨ・ケラウ・コ・アチャール)、ネパールの茶胡麻(カイロ・ティル・コ・アチャール)です。

3種のアチャールは、左からネパールの川の小魚(シッドラ・マチャ・コ・アチャール)、えんどう豆(ハリヨ・ケラウ・コ・アチャール)、ネパールの茶胡麻(カイロ・ティル・コ・アチャール)です。 シッドラ・マチャも最近しばしば登場しますが、毎回異なった味付けで調理されており、今日はどのような味に仕上がっているのかと楽しみです。カイロ・ティルも粒状やペースト状であったり、まぶしてあったりと、形状も味付けも登場する毎に違います。

シッドラ・マチャも最近しばしば登場しますが、毎回異なった味付けで調理されており、今日はどのような味に仕上がっているのかと楽しみです。カイロ・ティルも粒状やペースト状であったり、まぶしてあったりと、形状も味付けも登場する毎に違います。 えんどう豆に至っては、今回は、実家のお母さんがスパイスを磨り潰す合間に、豆を少しだけ潰して一品に仕立てるという風景が思い浮かんでくる様な一品です。潰し具合が異なるものを混ぜておられ、絶妙な食感を堪能出来ます。

えんどう豆に至っては、今回は、実家のお母さんがスパイスを磨り潰す合間に、豆を少しだけ潰して一品に仕立てるという風景が思い浮かんでくる様な一品です。潰し具合が異なるものを混ぜておられ、絶妙な食感を堪能出来ます。 青菜炒め(サグ・ブテコ)さえも、日によって味付けを変えておられ、デザートの定番となったバクタプル名物のヨーグルト、ズーズーダゥも気温などで発酵具合が違うと、自ずと微妙な味わいも異なります。

青菜炒め(サグ・ブテコ)さえも、日によって味付けを変えておられ、デザートの定番となったバクタプル名物のヨーグルト、ズーズーダゥも気温などで発酵具合が違うと、自ずと微妙な味わいも異なります。 この日はピカチャのティ―カップも変えて下さいました。

この日はピカチャのティ―カップも変えて下さいました。 本日のお品書きには「マイティガール コ ダルバート」とも表現されていました。Maitigharは1966年の有名なネパール映画のタイトルにもなっており、youtubeで鑑賞可能で、昔のネパールの風景も楽しめます。「maitighar」の本来の意味は「birth home of a girl」で、女性の実家という意味でのみ使い、男性の場合は使わない言葉との事です。

本日のお品書きには「マイティガール コ ダルバート」とも表現されていました。Maitigharは1966年の有名なネパール映画のタイトルにもなっており、youtubeで鑑賞可能で、昔のネパールの風景も楽しめます。「maitighar」の本来の意味は「birth home of a girl」で、女性の実家という意味でのみ使い、男性の場合は使わない言葉との事です。

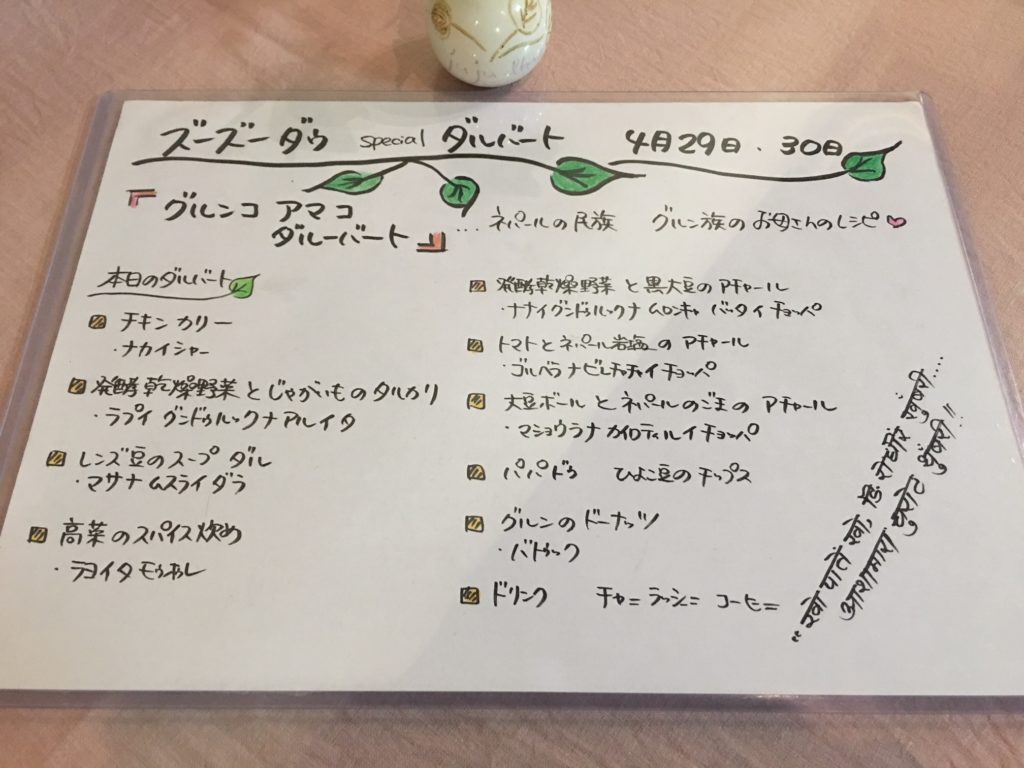

今回はメニューにもグルン語が入っています。マスとダルは、ナカ・イ・シャー(チキンカレー)とマサ・ナ・ムスラ・イ・ダラ(マスとムスロのダル)でした。タルカリはラプ・イ・グンドゥルック・ナ・アル・イ・タ(大根の葉のグンドゥルック発酵干し野菜とじゃが芋)で、ご飯によく合う味付けです。

今回はメニューにもグルン語が入っています。マスとダルは、ナカ・イ・シャー(チキンカレー)とマサ・ナ・ムスラ・イ・ダラ(マスとムスロのダル)でした。タルカリはラプ・イ・グンドゥルック・ナ・アル・イ・タ(大根の葉のグンドゥルック発酵干し野菜とじゃが芋)で、ご飯によく合う味付けです。 アチャール3種類は左から、胡麻が香ばしい、マショウラ・ナ・カイロ・ティル・イ・チョッパ(マショウラとネパールの胡麻)、トマトの甘みが活かされた、ゴルベラ・ナ・ビルチャチャ・イ・チョッパ(トマトとネパール岩塩)、食感も楽しめる、ナナ・イ・グンドゥルック・ナ・ムロンキャバッタ・イ・チョッパ(菜の花のグンドゥルックと大豆)でした。

アチャール3種類は左から、胡麻が香ばしい、マショウラ・ナ・カイロ・ティル・イ・チョッパ(マショウラとネパールの胡麻)、トマトの甘みが活かされた、ゴルベラ・ナ・ビルチャチャ・イ・チョッパ(トマトとネパール岩塩)、食感も楽しめる、ナナ・イ・グンドゥルック・ナ・ムロンキャバッタ・イ・チョッパ(菜の花のグンドゥルックと大豆)でした。 バートの上には、クレソンと人参のスパイス炒めが載り、横には緑鮮やかなラヨ・イ・タ・モゥオゥレ(能勢の農家さんで育てて頂いたネパールの高菜、ラヨ・コ・サグ)が添えられています。

バートの上には、クレソンと人参のスパイス炒めが載り、横には緑鮮やかなラヨ・イ・タ・モゥオゥレ(能勢の農家さんで育てて頂いたネパールの高菜、ラヨ・コ・サグ)が添えられています。

デザートはバトゥック(グルンのドーナツ)で、ムスロ豆と繋ぎに少しだけ小麦粉を使って作るのだそうです。

デザートはバトゥック(グルンのドーナツ)で、ムスロ豆と繋ぎに少しだけ小麦粉を使って作るのだそうです。 この日は生姜入りのピカチヤと一緒に頂きました。

この日は生姜入りのピカチヤと一緒に頂きました。

何時も厨房で美味しい料理を作って下さっているジットさんが唄で実演して下さいました。

何時も厨房で美味しい料理を作って下さっているジットさんが唄で実演して下さいました。 下をクリックして頂くと、音声付きの動画でその唄をお楽しみいただけます。

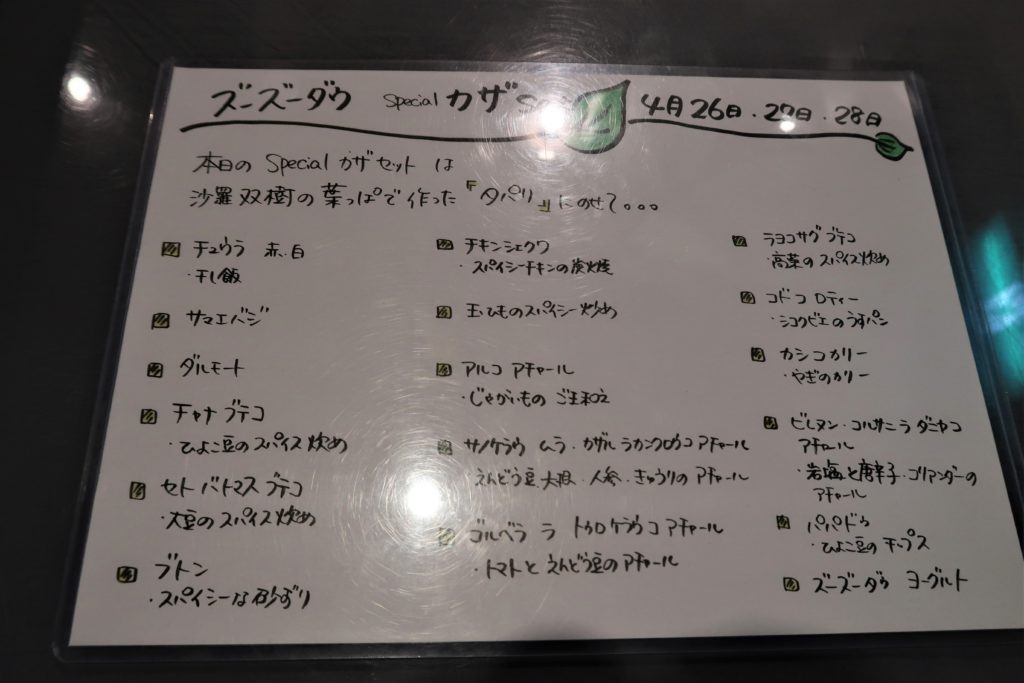

下をクリックして頂くと、音声付きの動画でその唄をお楽しみいただけます。 メインの沙羅双樹の葉で作られたタパリの皿の中央には、恒例になった赤白2色のチウラ、サマエバジ、ダルマートと4種が盛られています。

メインの沙羅双樹の葉で作られたタパリの皿の中央には、恒例になった赤白2色のチウラ、サマエバジ、ダルマートと4種が盛られています。 それを取り囲んで、写真12時の方向から時計回りに順に、

それを取り囲んで、写真12時の方向から時計回りに順に、 追加注文の、水牛の干し肉Sukutiを使ったバフ・チリ、

追加注文の、水牛の干し肉Sukutiを使ったバフ・チリ、 デザートの定番となったバクタプル名物のヨーグルト、ズーズーダゥjujudhau、

デザートの定番となったバクタプル名物のヨーグルト、ズーズーダゥjujudhau、 初登場の、シコクビエを使ったパンケーキ、コド・コ・ロティKodo ko rotiが並びます。

初登場の、シコクビエを使ったパンケーキ、コド・コ・ロティKodo ko rotiが並びます。

今週のカザセットを堪能しました。

今週のカザセットを堪能しました。