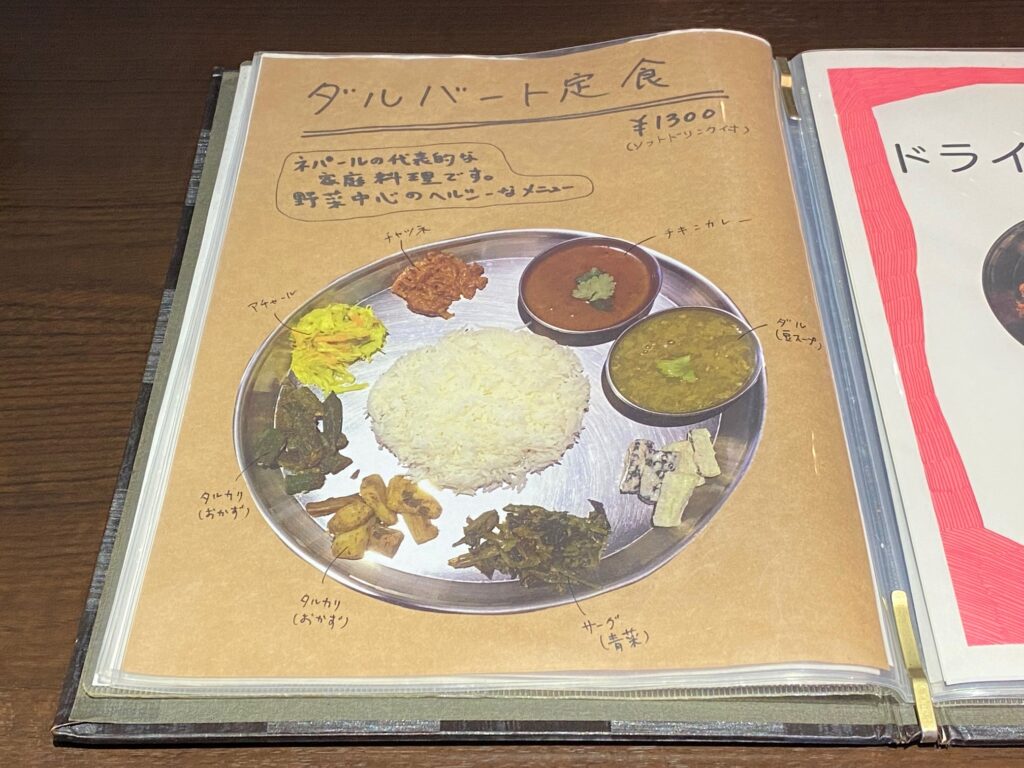

菜の花の季節となりました。「ネパールのごちそう jujudhau ズーズーダゥ」さん毎年恒例の「菜の花スペシャルダルバート」の登場は、SNSでのスペシャルダルバートの告知を控えておられたまん延防止等重点措置の期間があけた後になる様です。とは言え、この日も菜の花がいくつか登場しました。 ダルはマス、ムスロ、ラハル、ラトシミのミックス、

ダルはマス、ムスロ、ラハル、ラトシミのミックス、 マスはチキン、

マスはチキン、 タルカリはじゃが芋と菜の花です。

タルカリはじゃが芋と菜の花です。 アチャールは 3種類、果物シリーズは、林檎とレーズンのアチャール、

アチャールは 3種類、果物シリーズは、林檎とレーズンのアチャール、 菜の花のアチャール、

菜の花のアチャール、 発芽させたカブリチャナとパプリカのアチャールです。

発芽させたカブリチャナとパプリカのアチャールです。 青菜炒めにも小松菜と共に菜の花が使われ、パパドゥと、赤玉葱と山わさびの葉のパコラが添えられています。

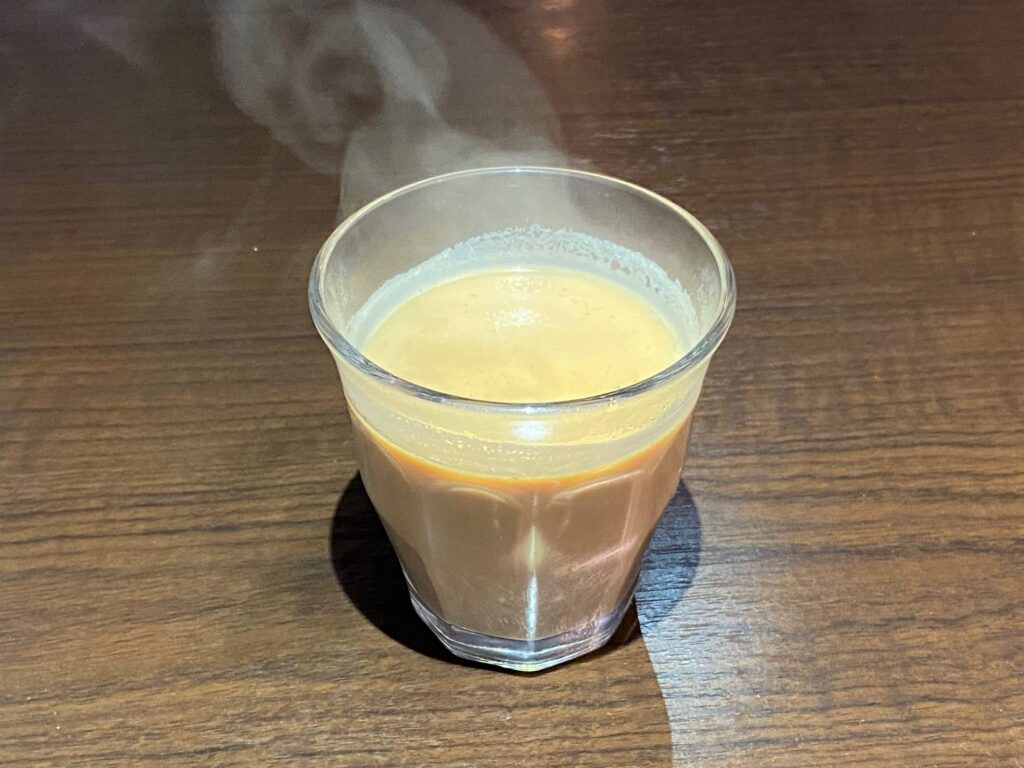

青菜炒めにも小松菜と共に菜の花が使われ、パパドゥと、赤玉葱と山わさびの葉のパコラが添えられています。 食後に、ズーズーダゥとチヤも頂きました。

食後に、ズーズーダゥとチヤも頂きました。 家族は、苺ラッシーと、

家族は、苺ラッシーと、 新メニューのナンピザをお願いしました。

新メニューのナンピザをお願いしました。 パンやベーグル、ラスク、バウンドケーキなども並び、何のお店かわからなくなりそうです。

パンやベーグル、ラスク、バウンドケーキなども並び、何のお店かわからなくなりそうです。

→「jujudhau ズーズーダゥ(池田市)ネパールのごちそう」

ネパールのごちそう

jujudhau

ズーズーダゥ

池田市室町 1-3

https://ja-jp.facebook.com/jujudhaunepal/

https://www.instagram.com/jujudhau/?hl=j

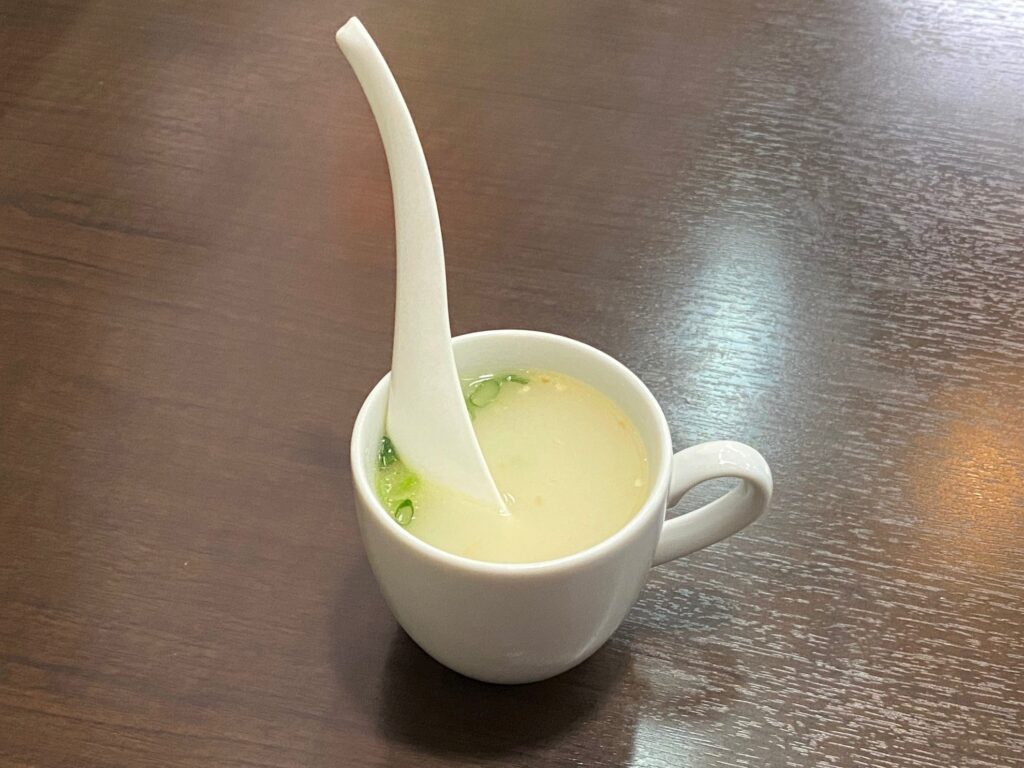

インネパ店お決まりの、スープ、

インネパ店お決まりの、スープ、 サラダが供された後、

サラダが供された後、 ターリーが登場しました。

ターリーが登場しました。 ダルはムスロ、ムング、チャナ、ボリのミックスですが、ぐるぐる付きの見た目通りのグレイビー味です。

ダルはムスロ、ムング、チャナ、ボリのミックスですが、ぐるぐる付きの見た目通りのグレイビー味です。 マトンカレーもナンカレーから流用のグレイビー味です。

マトンカレーもナンカレーから流用のグレイビー味です。 アチャールと記されていますが、野菜ステックです。ほうれん草炒めが唯一ネパール仕様とも言えます。ソフトドリンク付きですのでチヤも頂きました。

アチャールと記されていますが、野菜ステックです。ほうれん草炒めが唯一ネパール仕様とも言えます。ソフトドリンク付きですのでチヤも頂きました。

「元気100倍」ダルバートマトンセットをお願いしました。

「元気100倍」ダルバートマトンセットをお願いしました。 この日のダルはマスコダル、マスのみが使われている様です。

この日のダルはマスコダル、マスのみが使われている様です。 マスは骨付き皮付きのカシコマス仕様、

マスは骨付き皮付きのカシコマス仕様、 ムラコアチャール、オクラ、ボリ、

ムラコアチャール、オクラ、ボリ、 じゃが芋、カロチャナ、

じゃが芋、カロチャナ、 ミックスアチャール、人参、胡瓜、大根のスティック、サグブテコ、ゴルベラコアチャールが並びます。

ミックスアチャール、人参、胡瓜、大根のスティック、サグブテコ、ゴルベラコアチャールが並びます。 シェフに辛いものは大丈夫かと聞かれ、辛味増しにチリベーストと人参のアチャールが添えられました。その作り方や、ダルの作り方まで話が止まりませんでした。

シェフに辛いものは大丈夫かと聞かれ、辛味増しにチリベーストと人参のアチャールが添えられました。その作り方や、ダルの作り方まで話が止まりませんでした。 食後にスパイス入り紅茶をミルクなしでお願いしました。

食後にスパイス入り紅茶をミルクなしでお願いしました。

週末スペシャルダルバート、

週末スペシャルダルバート、 ダルはマス、ムスロ、チャナのミックス、

ダルはマス、ムスロ、チャナのミックス、 マスはチキン、

マスはチキン、 タルカリは、タルカリはじゃが芋、ブロッコリー、南瓜です。

タルカリは、タルカリはじゃが芋、ブロッコリー、南瓜です。 アチャールは 3種類、果物シリーズは蜜柑と苺のアチャール、

アチャールは 3種類、果物シリーズは蜜柑と苺のアチャール、 新玉葱とグンドゥルック(高菜と大根の葉のミックス)のアチャール、

新玉葱とグンドゥルック(高菜と大根の葉のミックス)のアチャール、 前述の椎茸と大根のアチャールです。青菜炒め、パパドゥ、ご飯の上にはパプリカにネパールオムレツを詰めたものが添えられています。

前述の椎茸と大根のアチャールです。青菜炒め、パパドゥ、ご飯の上にはパプリカにネパールオムレツを詰めたものが添えられています。 ズーズーダゥとチヤも頂きました。

ズーズーダゥとチヤも頂きました。

確かに、ベジ、チキン、マトンの 3種類のダルバートが用意されています。

確かに、ベジ、チキン、マトンの 3種類のダルバートが用意されています。 マトンでお願いし、まずお決まりのサラダが供されます。

マトンでお願いし、まずお決まりのサラダが供されます。 登場したダルバート、

登場したダルバート、 ダルはマス、ムスロ、ムングのミックス、

ダルはマス、ムスロ、ムングのミックス、 マトンカリーは骨付き皮付き肉が使われた Khasi ko Jhol Masu で、共にネパール仕様でした。

マトンカリーは骨付き皮付き肉が使われた Khasi ko Jhol Masu で、共にネパール仕様でした。 よく発酵したムラコアチャール、サグブテコ、

よく発酵したムラコアチャール、サグブテコ、 メニューにはアルゴビと記されていましたが、じゃが芋、カリフラワーの他に人参、インゲン、ブロッコリーも使われたタルカリ、人参と胡瓜のスライス、パパドゥが添えられています。

メニューにはアルゴビと記されていましたが、じゃが芋、カリフラワーの他に人参、インゲン、ブロッコリーも使われたタルカリ、人参と胡瓜のスライス、パパドゥが添えられています。 ソフトドリンク付きですのでチヤを頂きました。

ソフトドリンク付きですのでチヤを頂きました。

ランチタイムが過ぎても通し営業をされており、ディナーメニューからの注文です。

ランチタイムが過ぎても通し営業をされており、ディナーメニューからの注文です。 登場したダルバート、

登場したダルバート、 ダルはマス、ムスロ、ムングのミックス、

ダルはマス、ムスロ、ムングのミックス、 マスはチキン、

マスはチキン、 新たにチキンセクワが加わっています。

新たにチキンセクワが加わっています。 サグブテコとよく発酵したムラコアチャール、

サグブテコとよく発酵したムラコアチャール、 サラダとパパドゥも添えられています。デザートと

サラダとパパドゥも添えられています。デザートと チヤも付いています。

チヤも付いています。

しかし店内のランチメニューにも、ディナーのメニューブックにもダルバートは見当たりません。店主にダルバートはもう提供していないのか尋ねたところ、以前は確かにメニューに載せていたが、今は載せておらず、今後についてはこれからメニューを考え直すところだそうです。他にお客さんが居られない時間帯でしたので、ダルとバートで良ければ作ることが出来るとのことで是非にとお願いしました。ネパールの食堂で出てきそうな良い雰囲気のダルバートが登場しました。

しかし店内のランチメニューにも、ディナーのメニューブックにもダルバートは見当たりません。店主にダルバートはもう提供していないのか尋ねたところ、以前は確かにメニューに載せていたが、今は載せておらず、今後についてはこれからメニューを考え直すところだそうです。他にお客さんが居られない時間帯でしたので、ダルとバートで良ければ作ることが出来るとのことで是非にとお願いしました。ネパールの食堂で出てきそうな良い雰囲気のダルバートが登場しました。 ダルはムスロ、ムング、チャナのミックスが Nepali style で供され、

ダルはムスロ、ムング、チャナのミックスが Nepali style で供され、 カリフラワー、ブロッコリー、じゃが芋、インゲンのタルカリ、サグブテコ、ゴルベラコアチャール、アルアチャールが並びます。手際よくすぐに出せるということは賄いで食べておられるのと同じなのかもしれません。

カリフラワー、ブロッコリー、じゃが芋、インゲンのタルカリ、サグブテコ、ゴルベラコアチャール、アルアチャールが並びます。手際よくすぐに出せるということは賄いで食べておられるのと同じなのかもしれません。 チヤも追加でお願いしました。

チヤも追加でお願いしました。

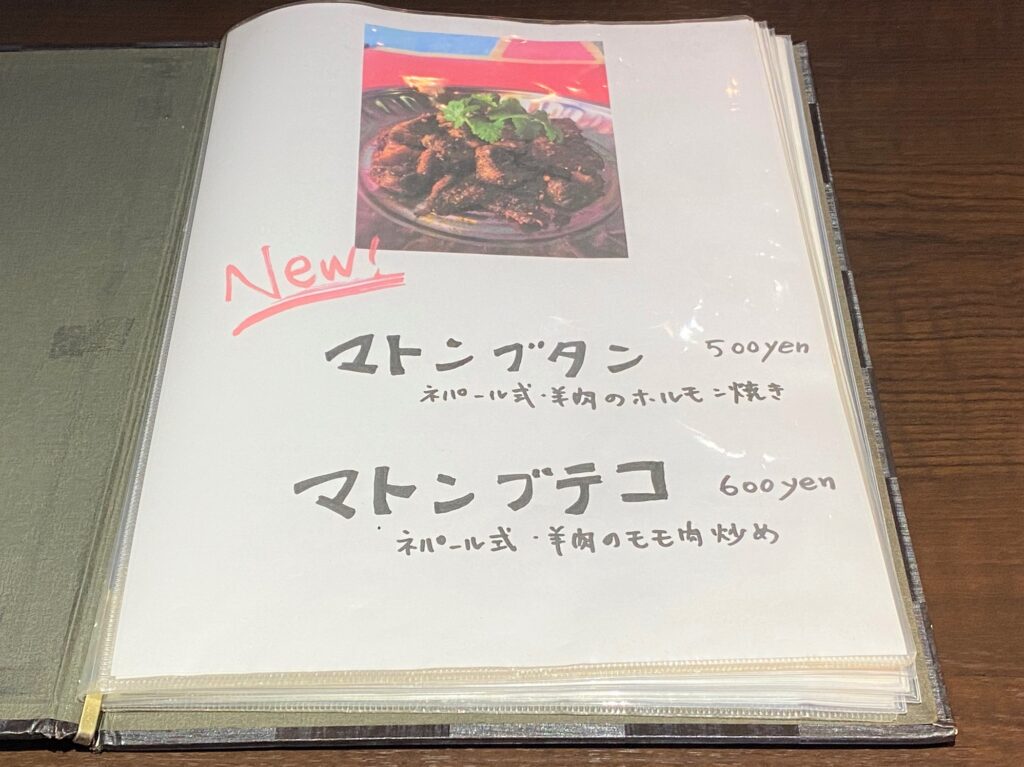

ディナーのメニューブックの中に、

ディナーのメニューブックの中に、 「ダルバートセット」として記されています。

「ダルバートセット」として記されています。 他にお客さんが居られない時間にうかがいましたので、Nepali style でとお願いはしてみました。

他にお客さんが居られない時間にうかがいましたので、Nepali style でとお願いはしてみました。 ダルは豆の形は残っておらず、味もグレイビーの味しかしませんので、使われている豆の種類が分かりかねましたが、どうやらムスロの様です。

ダルは豆の形は残っておらず、味もグレイビーの味しかしませんので、使われている豆の種類が分かりかねましたが、どうやらムスロの様です。 マスのチキンも同じくグレイビーの味です。

マスのチキンも同じくグレイビーの味です。 アルジラとかではなく、潔くフライドポテトが添えられ、唯一、キャベツ、じゃが芋、胡瓜のアチャールが Nepali style でした。チヤも頂きました。

アルジラとかではなく、潔くフライドポテトが添えられ、唯一、キャベツ、じゃが芋、胡瓜のアチャールが Nepali style でした。チヤも頂きました。

少し間があいたうちに、店内の座席配置がかわっていました。ネパール人の若者たちはいつも、お皿に盛られた赤いものを食べているので、店主に何かと尋ねますと、チャトパテ Chatpate とのことでした。この日も若い女性 2人連れがチャトパテ、パニプリ、モモと頼んでいました。次回は、その辛いらしいチャトパテも頂きましょう。

少し間があいたうちに、店内の座席配置がかわっていました。ネパール人の若者たちはいつも、お皿に盛られた赤いものを食べているので、店主に何かと尋ねますと、チャトパテ Chatpate とのことでした。この日も若い女性 2人連れがチャトパテ、パニプリ、モモと頼んでいました。次回は、その辛いらしいチャトパテも頂きましょう。 ダルバートをお願いしました。

ダルバートをお願いしました。 お皿が変っています。

お皿が変っています。 ダルは、マス、ムスロ、ムング、ボリのミックス、

ダルは、マス、ムスロ、ムング、ボリのミックス、 マスのチキンカリーは「カレー&ナン」タイプ、

マスのチキンカリーは「カレー&ナン」タイプ、 サグブテコ、マショウラとじゃが芋のタルカリ、

サグブテコ、マショウラとじゃが芋のタルカリ、 南瓜、キャベツと人参、大根と胡瓜はヨーグルト和えです。

南瓜、キャベツと人参、大根と胡瓜はヨーグルト和えです。 食後のチヤも付いています。

食後のチヤも付いています。